Musée Henri Boëz à Maubeuge. * de l’ombre à la lumière *

L'heure est enfin venue. Après avoir passé 30 ans dans les réserves de la ville,une centaine d'oeuvres, sélectionnées parmi les près de 1 300 que compte le musée,

ont retrouvé la lumière dans l'Espace de préfiguration Henri Boëz,

en attendant sa réouverture dans les anciens bâtiments de la CPAM

L'Espace Henri Boëz.

L'indispensable lifting réalisé, elles sont désormais exposées

au Pôle culturel Henri Lafitte, rue Georges Paillot, près de la salle Sthrau.

L'inauguration de l'Espace Boëz, a eu lieu le 15 septembre 2023

à l'occasion des Journées du Patrimoine.

L'Espace Boëz est aménagé dans l'ancien collège des jésuites de Maubeuge

Le bâtiment de la CPAM abritera le futur musée Boëz.

*Maison de la Culture et de l’Éducation*, Place de Wattignies.

Henri Boëz (1892-1972) est un personnage central de l'histoire culturelle de Maubeuge. Ingénieur des ponts et chaussées de formation, il s'est également passionné pour l'art, devenant aquarelliste autodidacte et intégrant la Société des artistes français. En parallèle de sa carrière artistique, il a cultivé un intérêt pour l'écriture, notamment la poésie, et a contribué au journal local La Frontière. Sa carrière au musée de Maubeuge a débuté en 1934 lorsqu'il a été nommé conservateur. Il a joué un rôle déterminant dans la renaissance du musée après qu'un incendie ait détruit ses collections en 1914. En 1926, il a fondé l'association des Amis de Maubeuge pour soutenir le musée et a suivi des formations au Louvre pour acquérir des compétences en conservation. Boëz a réussi à reconstituer les collections du musée en suscitant des dons, en commandant de nouvelles œuvres et en acquérant des tableaux, permettant ainsi au musée de retrouver une place importante dans la culture locale. En raison des circonstances de la Seconde Guerre mondiale, il a dû déplacer le musée à plusieurs reprises, mais son engagement et sa détermination ont permis la continuité de cette institution culturelle. À sa mort en 1972, le musée de Maubeuge a été renommé en son honneur, témoignant de l'impact durable de son travail et de sa passion pour l'art et la culture. Henri Boëz reste une figure emblématique de la préservation du patrimoine culturel à Maubeuge.

|

En attendant le musée: l'Espace Boëz, le musée esquissé Expositions permanentes et temporaires. Beaux-Arts - Arts décoratifs - Arts graphiques - Archéologie - Ethnographie |

| - 2024 - Exposition temporaire "Les animaux s'invitent au musée" |

| - 2025 - exposition temporaire "Regards" |

| La longue histoire du musée Henri Boëz |

L'Espace Boëz, le musée esquissé.

Allégorie par Grund Johann (1808 - 1887) Autriche

Huile sur toile 510x510

Don: 30/06/1978

Inscription : b.g. J. Grund 1863

Le tableau en cours de restauration. @Musée Boëz

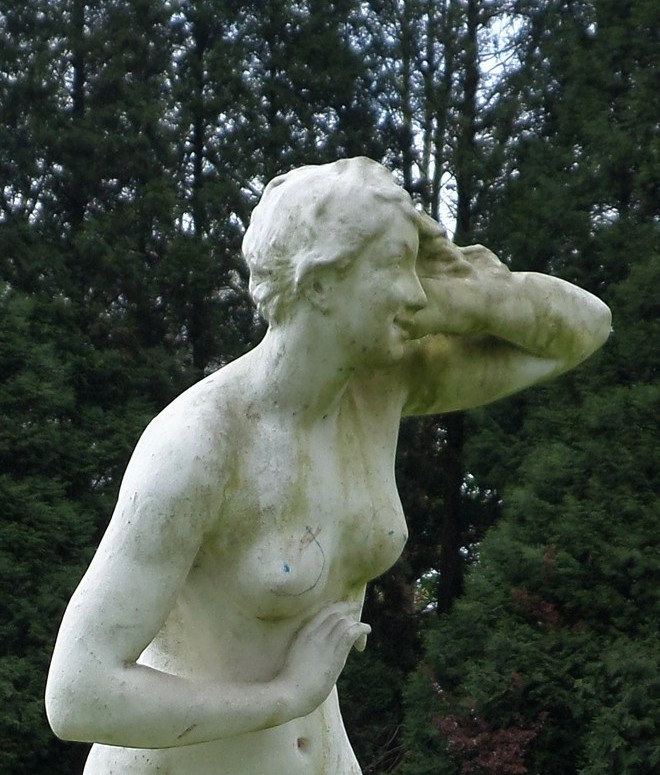

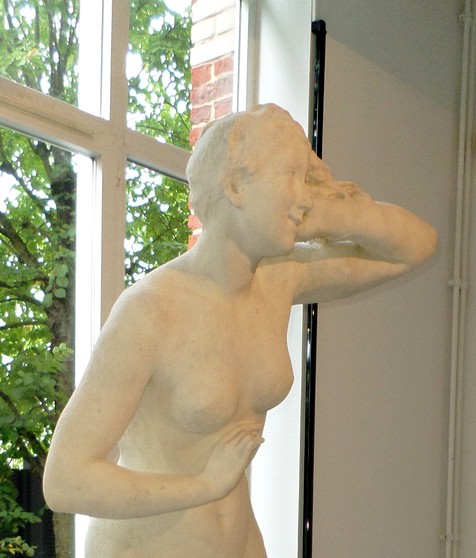

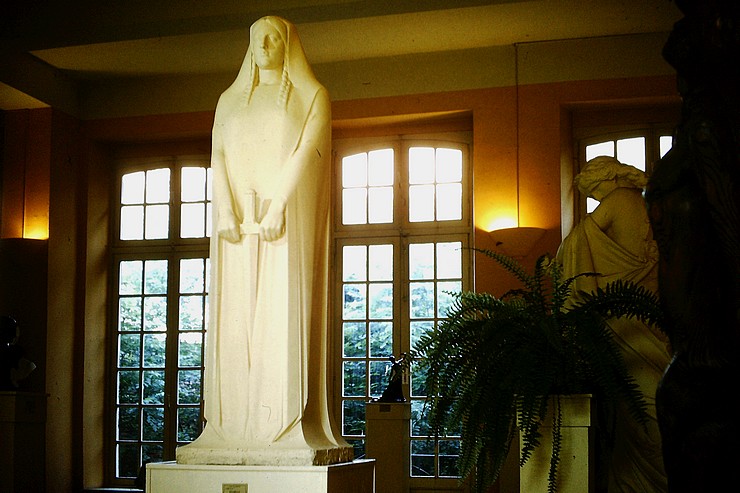

Statue en marbre, H. 202 ; L. 85 ; P. 70 cm.

Ami d’Auguste Rodin pour qui il travailla, Jean Alexandre Pezieux est un sculpteur d’origine lyonnaise.

L’Etat lui passe commande en 1891 d’une version en marbre de son Echo enchanteur présenté au Salon la même année. Livrée en 1894, la statue rejoint alors le Jardin des Tuileries.

Si cette jeune femme nue, une main repliée vers son ventre l’autre entourant son oreille vous dit quelque chose, c’est parce qu’elle est placée depuis près de 60 ans dans le parc à coté du zoo. En dépôt à Maubeuge depuis 1965 par la volonté de l’ancien maire Pierre Forest, elle est désormais restaurée (2023) et conservée à l’abri des intempéries.

Portrait de jeune fille

Grebber Pieter Pays Bas 17e siècle

Huile sur bois 445x360

Mesures H. 44,5, l. 36

Monogramme au dos P. dg

Date acquisition 1980.

L’Écho enchanteur est une statue en marbre conservée à Maubeuge dans le parc la Roseraie. La statue est d’un réalisme puissant. L’utilisation du poncif de la main à l’oreille, utilisé pour de nombreuses effigies de Jeanne d’Arc, justifie le titre d’Écho. Le modèle en plâtre est exposé au Salon des artistes français de 1891. Le sculpteur demanda à l’État d’acquérir l’œuvre et d’en commander la version en marbre. Le modèle fut pris en charge par le commissariat des expositions et commandée pour 9 000 francs le 15 juillet 1891. L’œuvre, ensuite rendue à l’artiste pour l'exécution du marbre est remise au palais des Champs-Élysées en 1894. La même année, le marbre est exposé au Salon et attribué au département de la sculpture du musée du Louvre pour le jardin du palais. En 1899, il sera placé dans le jardin du Carrousel, côté sud. La présence de l’Écho enchanteur dans ce jardin sera l’objet de nombreuses discordes. La statue est déplacée entre 1905 et 1921 dans l’allée centrale du pont de Solférino avant de retourner au Carrousel. Rayée des inventaires du Louvre en 1964, elle est envoyée au dépôt de l’État et attribuée à la ville de Maubeuge en 1965.

Le tableau en cours de restauration. @Musée Boëz

Tableau restauré avec ajout du cadre.

La dame à la loge

Portrait de Madame Rosset-Granger

La loge (ancien titre) par Rosset-Granger Paul Édouard (1853-1934)

Huile sur toile 1075 x 920

Signature en bas à droite : E. Rosset Granger

Don de Madame Marcelle Rosset-Granger

Portrait de Charles X

Georges Rouget (1783-1869)

Entre 1824 et 1830

Huile sur toile.

Une collection reflet de son territoire

A elles toutes, les oeuvres forment la collection du Musée Henri Boëz. Cette collection est tout d’abord, en grande part, le produit de la générosité des maubeugeois: la collection a été constituée par de nombreux dons et legs des habitants. La Ville a également acheté des oeuvres pour le musée afin de compléter et de donner une cohérence à la collection.

Cette collection parle surtout de son territoire. Henri Boëz, artiste lui-même, a organisé de nombreuses expositions dédiées aux artistes locaux et a mené une politique

de soutien envers ces derniers grâce à l’acquisition d’oeuvres.

Aujourd’hui encore, des artistes manifestent leur attachement pour cette institution qu’ils ont fréquentée dans leur jeunesse. Pour toutes ces raisons, la collection du musée Henri Boëz a une forte coloration locale.

Le musée souhaite mettre en avant le travail d’artistes qui ont croisé la route du Val de Sambre à un moment de leur vie ou de leur carrière, qui ont peint Maubeuge, qui l’ont embellie...

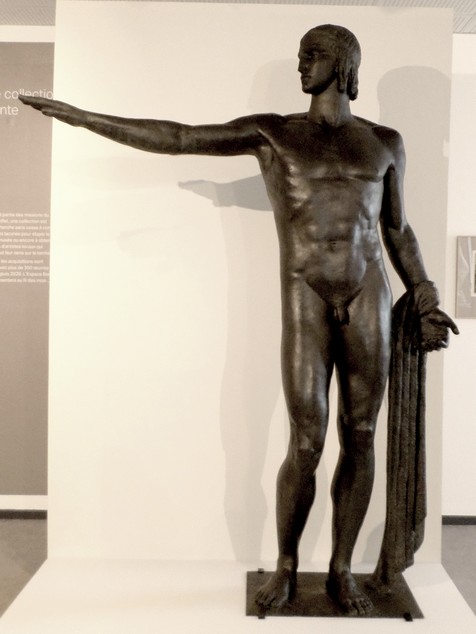

Statue en bronze, H. 250 ; L. 73 ; P. 55 cm.

En dépôt à Maubeuge depuis 1956 (Parking du "Building")

Apollon a retrouvé sa patine d'origine en 2023

Fontaine Archibald Hyde Park de Sydney, Australie

Pour cet Apollon de François Sicard seule une lyre tenue dans la main gauche le différencie de celui de Maubeuge.

La fontaine Archibald, construite à la mémoire de J.F Archibald, est une fontaine publique, se situant au sein de Hyde Park, dans le centre de Sydney, en Australie. Elle doit son nom à J.F. Archibald, propriétaire et rédacteur en chef du magazine "The Bulletin", qui laissa en legs les fonds nécessaires à sa construction. Archibald précisa que la fontaine devait être conçue par un artiste français, en raison de sa passion pour la culture française et aussi pour commémorer l'alliance de l'Australie avec la France durant la première Guerre mondiale. Il souhaitait que sa conception sur un thème civique et sa structure ornementale rivalisent avec celles des monuments de la ville de ses rêves, Paris. L'artiste choisi fut François-Léon Sicard. La fontaine fut inaugurée le 14 mars 1932 par le maire de Sydney, Samuel Walder.

Homme à l'horloge

Martial Leroux (1886- 1959)

Huile sur toile, Non datée

Collection particulière

La place Verte à Maubeuge

Martial Leroux (1886-1959)

Huile sur toile, 1936

M. Leroux peintre

Jeanne Leroux, fille de Martial Leroux (1914-2008)

Non daté, Plâtre patiné vernis

La place Verte à Maubeuge, Huile sur toile, 1935

Martial Leroux (1886-1959)

Buste de jeune femme. Bronze

Georges Van der Straeten (1856-1941)

Non daté (XIX ème siècle)

Maubeuge, Musée Henri Boëz, n° inv 993.12.7

Nu féminin, Pierre-Jean Braecke (1858-1938)

Nu féminin, Pierre-Jean Braecke (1858-1938)

René Bertrand-Boutée (1877- 1969)

Né à Maubeuge, René Bertrand-Boutée est le fils d'Edouard Bertrand, premier conservateur du musée. Connu pour ses médaillons en bronze et ses monuments aux morts, il produit des oeuvres dans toute la France et dans les environs de Maubeuge (Landrecies, Hautmont...). Première traîne est un exemple de sa production de plus petite taille, pour une clientèle privée. Une jeune femme en robe tend un bras vers le haut, un éventail dans la main. Sa tête est tournée à l'opposé, le regard vers le sol. Sa pose, la torsion du buste et les nombreux plis de sa robe montrent l'habileté du sculpteur à capturer le mouvement de son modèle.

Mathurin Moreau (1822–1912)

Emmanuel Villanis (1858-1914)

55 x 20 x 24 cm (hors socle)

Exposition temporaire consacrée à Martial Leroux (1886-1959)

16 septembre 2023 - 21 janvier 2024

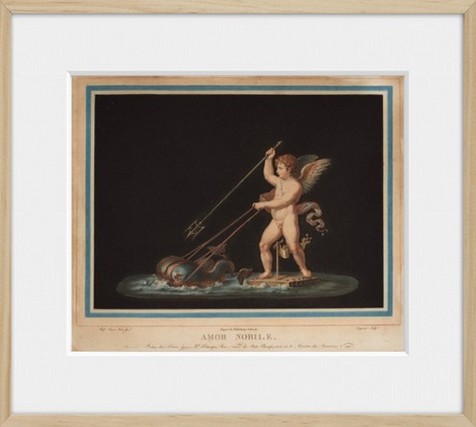

Amor Nobile

Pierre-Charles Coqueret

Papier (manière noire), H. 32,5, L. 37,5

Représentation d'un Amour ailé brandissant un trident et debout sur un radot tiré par des poissons

Legs du Docteur Monnier

Amor Furioso

Pierre-Charles Coqueret

Papier (manière noire), H. 32,5, L. 37,5

Représentation d'un Amour ailé brandissant une gerbe de longue feuilles et debout sur un charriot de bois tiré par des dragons. Legs du Docteur Monnier

Graveur de nombreux portraits de généraux et de députés à la fin du XVIII ème siècle et au début du XIX ème siècle, Pierre-Charles Coqueret dessine également des sujets plus légers. Il réalise une série de cinq planches couleurs d’après les fresques réalisées par Raphaël et son atelier en 1516 dans l’appartement du Cardinal Bibbiena au Vatican.

Ces scénettes sur fond noir représentent des amours ailés. Amor Nobile présente un putto tenant un trident sur une planche de bois tirée par des poissons alors que

pour Amor furioso il est tiré par des dragons.

Le bain des hommes. 1497-1498

Dürer Albrecht (1471-1528)

Techniques bois (xylographie), Mesures H. 37,5, l. 27

Sujet représenté:

"scène, bain, homme, hygiène, musicien, nu, architecture"

Ancienne appartenance Léon Fagel (collection privée) Famille Fagel (donateur)

Femme en bleu, 1957

Michel Debiève (1931-2021)

Huile sur carton

La grande Grimpette (Maubeuge)

Albert Hannequart

Fusain, lavis, 1956

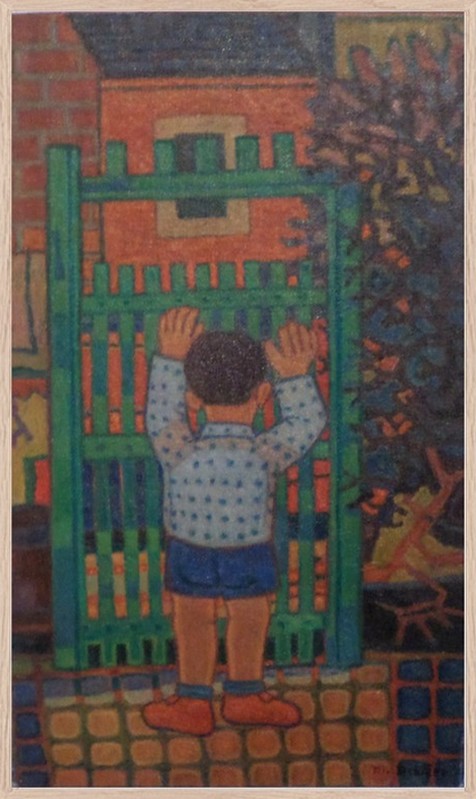

Enfant à la barrière, 1956

Michel Debiève (1931-2021).

Huile sur toile

Les oeuvres sont bien entourées.

De nombreux professionnels travaillent autour d’elles: conservateurs, régisseurs d’oeuvres d’art, restaurateurs, médiateurs...

Les premiers et les seconds veillent à la sauvegarde des oeuvres au quotidien pour permettre leur préservation et assurer leur transmission aux générations futures. Les restaurateurs entrent en jeu quand la conservation ne suffit plus et qu’il faut intervenir directement sur l’oeuvre. Les médiateurs sont là pour expliquer les oeuvres à tous les publics.

Ensemble, ces professionnels sont au service des oeuvres et de leur conservation. Leur travail permet parfois de révéler certains secrets, souvent invisibles dans les musées...

|

Pôle culturel Henri Lafitte situé rue Georges Paillot, près de la salle Sthrau. GPS : 50.277889 3.972153 Ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 18 h. Entrée gratuite |

|

En attendant le musée: l'Espace Boëz, le musée esquissé Expositions permanentes et temporaires. Beaux-Arts - Arts décoratifs - Arts graphiques - Archéologie - Ethnographie |

| - 2024 - Exposition temporaire "Les animaux s'invitent au musée" |

| - 2025 - exposition temporaire "Regards" |

| La longue histoire du musée Henri Boëz |

- 2024 - Exposition temporaire *Les animaux s'invitent au musée*

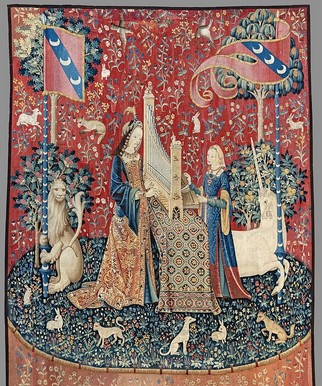

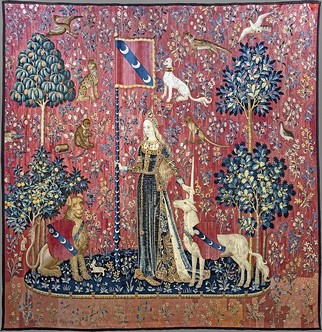

La Dame à la licorne. (le goût)

4ème quart du 15ème siècle; 1er quart du 16ème siècle

Reproduction, tapisserie

Musée de Cluny, Paris

La Dame à la licorne est une tenture composée de six tapisseries qui mettent en scène, sur un arrière plan traité en "millefleurs" un véritable bestiaire contribuant à la signification des différentes tapisseries, lesquelles constituent d'ailleurs une allégorie des cinq sens.

Un bestiaire désigne à l'origine un manuscrit, regroupant des fables et des images animales avec des significations morales sous-jacentes. Ici la licorne doit effectivement refléter la pureté de la dame qui l'accompagne.

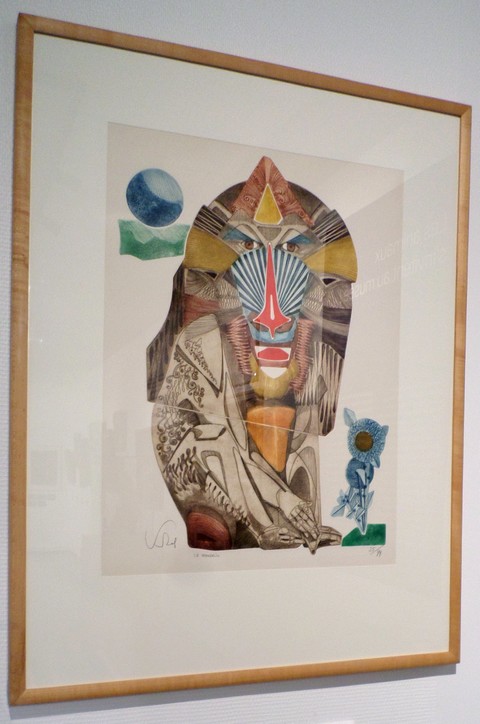

Mandrill - 1960

Abram Krol (1919 - 2001)

Burin détouré et aquatinte, impression en couleurs.

Collection particulière.

Le poulailler

Jean-François de le Motte (1635 - 1685)

XVIIème siècle

Huile sur toile

Arras, Musée des Beaux-Arts

La tenture dite de La Dame à la licorne est une composition de six tapisseries du début du XVIe siècle.

Chef-d'œuvre des débuts de la Renaissance française, elle est conservée au musée national du Moyen Âge-Thermes et hôtel de Cluny, à Paris.

|

Grand format en cliquant sur l'image |

|

| L'ouïe | Le toucher | L'odorat |

|

|

|

| Le goût | La vue | * À Mon seul désir * |

Hiboux Harfang des neiges, (Spécimen naturalisé)

XIXème siècle. Arras, Musée des Beaux-Arts

La naturalisation est importante pour deux raisons :

La première est une raison artistique. Il est plus simple pour un artiste de dessiner un animal quand il est immobile.

La deuxième est une raison scientifique. Certains animaux naturalisés ont disparu aujourd'hui comme les oiseaux gobe-mouches également présents dans cette exposition.

Cela permet aux personnes de voir leur apparence. Les animaux naturalisés sont une trace du passé.

Non daté. Huile sur papier marouflé sur toile.

Senlis, musée de la Vénerie.

L'animal devient au fil des siècles un véritable compagnon pour l'homme, en dépassant les relations d'assujettissement auquel il était réduit. Il prend d'ailleurs de plus en plus de place dans les foyers, jusqu'à en devenir un membre de le famille, comme en témoigne le développement des portraits d'animaux. Faire portraiturer son animal de compagnie signifie ainsi, au delà de l'attachement sentimental, une estime de la part de son maître qui souhaite immortaliser l'image de son compagnon.

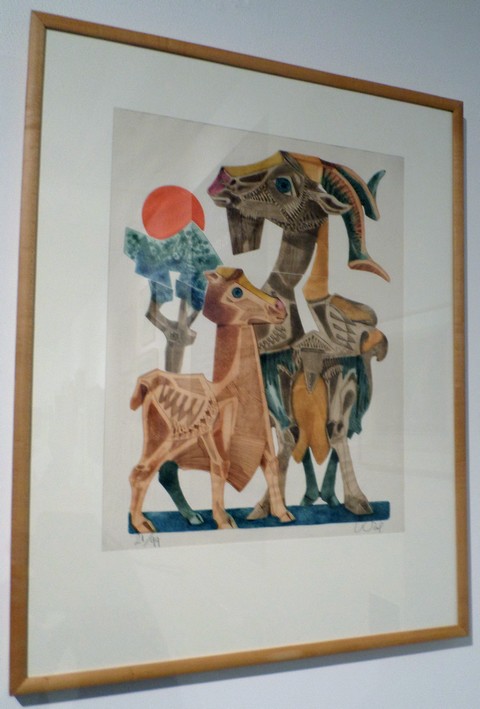

Chèvre et chevreau - 1959

Abram Krol (1919 - 2001)

Burin détouré et aquatinte, impression en couleurs.

Collection particulière.

L'Ara et le Bouvreuil, XVIIème siècle.

Adriaen van Utrecht (1599 - 1652)

Huile sur toile

Arras, Musée des Beaux-Arts

Dancing Loon, Lithographie, 1997

Pitaloosie Saila (1942 - 2021)

Collection particulière

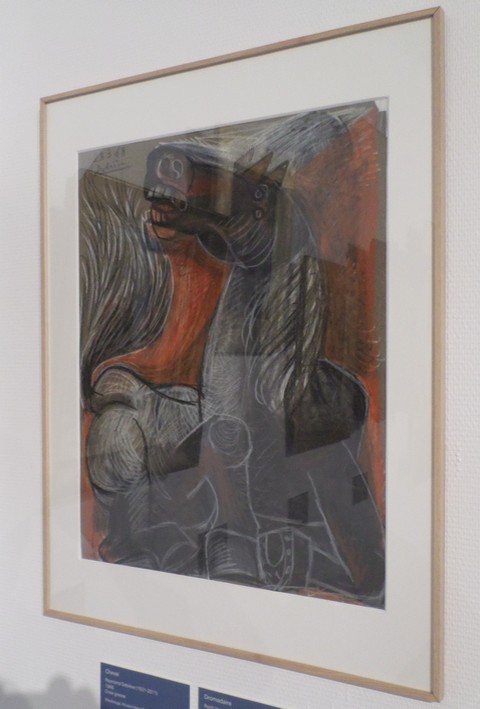

Cheval - 1968

Raymond Debiève (1931 - 2011)

Craie grasse

Maubeuge, Musée Henri Boëz

L'Enfer, planche N°41, vers 1868

Gustave Doré (1832 - 1883)

Gravure, Maubeuge, Musée Henri Boëz

Une chimère est une créature fantastique à trois parties différentes: la tête de lion, un corps de chèvre et une queue de serpent. En créant une chimère avec un corps de lion, une tête d'humain, des ailes et une queue de dragon, l'artiste a voulu représenter l'enfer.

Ci-contre:

Pitaloosie Saila est une artiste inuite, un peuple autochtone originaire des régions arctiques d'Amérique du Nord et de Sibérie. Ce peuple trouve dans son environnement tout ce qui lui permet d'assurer sa survie et les artistes puisent ainsi dans les ressources naturelles pour leur art. Le bois ce caribou tombé naturellement et la pierre sont leurs matériaux de prédilection et permettent d'appréhender le lien qui unit les Inuits et leur milieu naturel. Ici, il s'agit probablement d'un Plongeon huard, une espèce d'oiseaux originaire des régions arctiques.

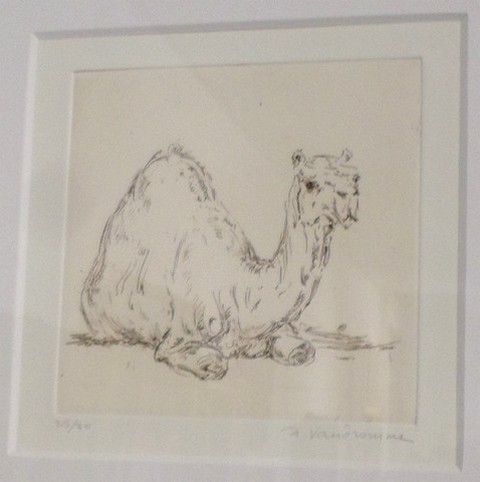

Dromadaire, 2012, Eau-forte

Roch Vandromme (1953)

Maubeuge, Musée Henri Boëz

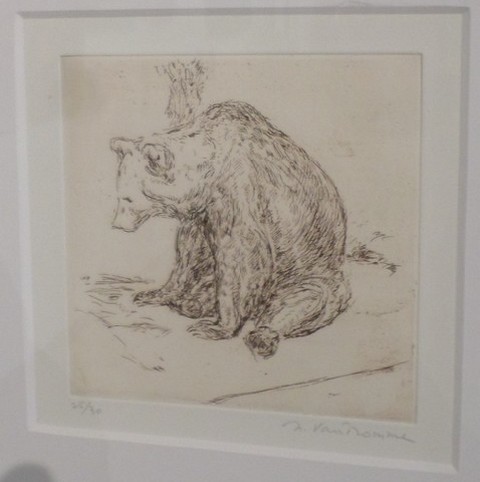

Ours, 2012, Eau-forte

Roch Vandromme (1953)

Maubeuge, Musée Henri Boëz

|

En attendant le musée: l'Espace Boëz, le musée esquissé Expositions permanentes et temporaires. Beaux-Arts - Arts décoratifs - Arts graphiques - Archéologie - Ethnographie |

| - 2024 - Exposition temporaire "Les animaux s'invitent au musée" |

| - 2025 - exposition temporaire "Regards" |

| La longue histoire du musée Henri Boëz |

Le Prince Impérial

Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875)

Bronze - 1865

| Portrait d'Alexandre Leleu Edgar Maxence (1870 - 1954) Pastel, fusain et encre de chine sur papier - 1924 |

Portrait de la mère de l'artiste Charles Bétrémieux (1919 - 1997) Huile sur toile (1944) |

L'homme au béret Valentin-Paul Bitt (1903 - 1952) Huile sur toile (non daté) |

Etudes d'enfants pour un fronton.

Gustave Elsinger (? - 1956)

Plâtre patiné, vers 1956

Honnor et Patria (Le Devoir)

Réalisées par le même sculpteur, Émile Louis Picault (1833 - 1915), ces deux statues en bronze sont presque identiques. Seules les tailles différent.

|

En attendant le musée: l'Espace Boëz, le musée esquissé Expositions permanentes et temporaires. Beaux-Arts - Arts décoratifs - Arts graphiques - Archéologie - Ethnographie |

| - 2024 - Exposition temporaire "Les animaux s'invitent au musée" |

| - 2025 - exposition temporaire "Regards" |

| La longue histoire du musée Henri Boëz |

Le musée Henri Boëz, * une longue Histoire *

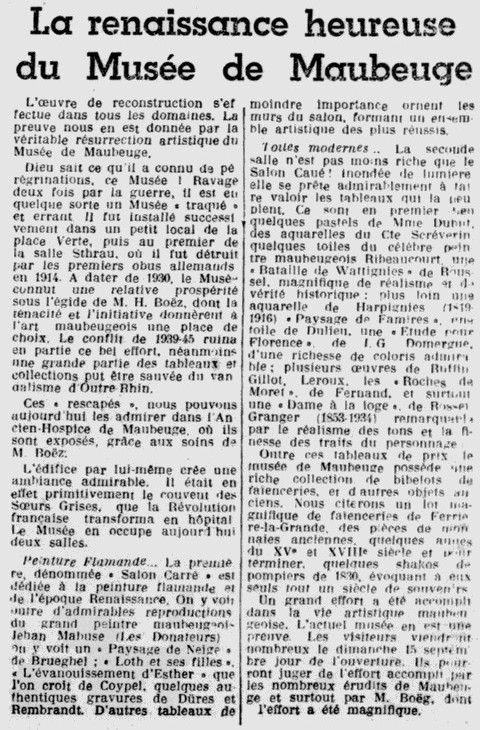

Henri Boëz 1892 - 1972

Né à Maubeuge en 1892, dans une maison située route de Mons, Henri Boëz a suivi une formation d’ingénieur des ponts et chaussées. Aquarelliste autodidacte passionné d'art, il intégra la Société des artistes français.

Son autre passion était l’écriture, notamment la poésie. Il publiait

régulièrement dans le journal La Frontière. Dans les années 1920, après la perte de toutes les collections dans l’incendie de la salle Sthrau

en 1914, il tentera de relancer le musée, en créant en 1926, l’association des Amis de Maubeuge

et suivra de nombreuses formations au Louvre pour y acquérir les connaissances relatives à la conservation.

Nommé conservateur du musée de Maubeuge le 1er octobre 1934, il s'y consacrera jusqu'en 1970. En reconstituant les collections, en suscitant des dons, en commandant des œuvres et en achetant des tableaux, il a permis au musée de renaître. Il fera

également don de plusieurs de ses œuvres au musée.

Contraint de quitter la salle Sthrau lors du second conflit mondial, Henri Boëz installe temporairement le musée à l'Hospice avant de déménager

dans l'ancien Chapitre qu'il continue d'aménager plusieurs années durant. Il a donc œuvré à rouvrir le musée à trois reprises. En son hommage, le musée fut renommé "Henri Boëz" à son décès en 1972.

De l'Hôtel de Ville au musée Fercot-Delmotte : naissance du musée de Maubeuge.

Créé en 1878 par des amateurs maubeugeois et dirigé par Édouard Bertrand, clerc de notaire, le musée constitue ses premières collections grâce à de nombreux dons. Statuettes, estampes, armes de la Manufacture de Maubeuge, faïences de

la Manufacture de Ferrière-la-Grande, monnaies. objets d'art, objets archéologiques sont offerts et présentés dans deux salles de l'Hôtel de Ville de Maubeuge. De nombreuse personnes ont donc permis de rassembler une collection à l'image de la ville et de son Histoire. Désormais propriétaire d'une belle collection, le musée doit trouver un endroit pour accueillir les œuvres et le public.

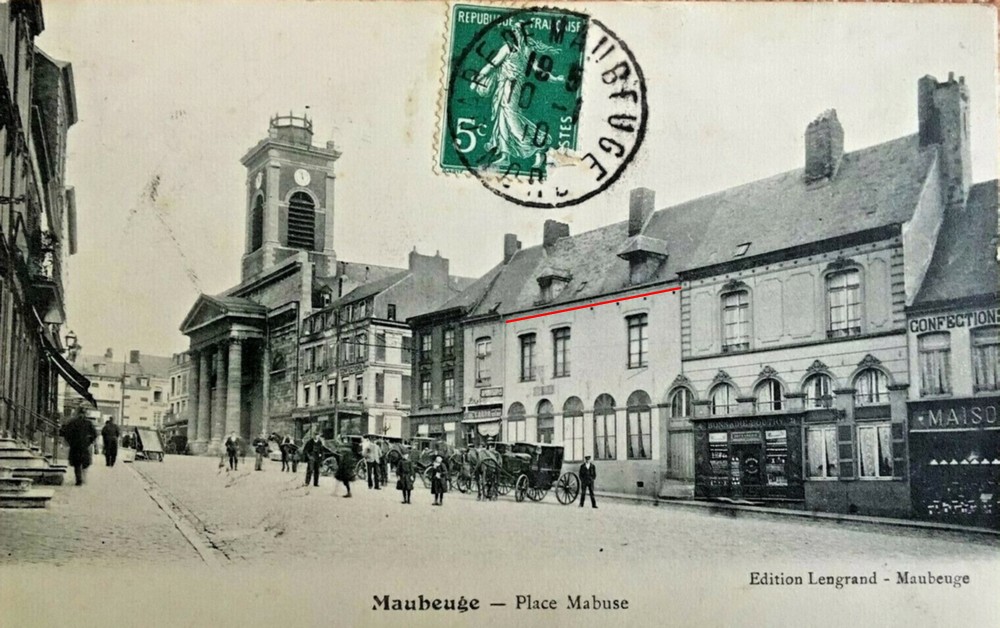

En 1893, le musée emménage dans un immeuble de la place Mabuse que Sidonie Delmotte, veuve de Frédéric Fercot, lui a expressément légué, en plus de sa collection de tableaux, d'objets d'art et de mobilier. Elle souhaite en échange, que son nom soit attribué au musée, qui devient la même année le musée Fercot-Delmotte. L'année suivante, la ville fait sa première acquisition pour le musée : une oeuvre du peintre Roussel, deuxième grand prix de Rome et médaillé du salon, intitulée Lazare Carnot et le représentant Duquesnoy le soir de la bataille de Wattignies.

Edouard Bertrand (1840- 1924)

Fondateur du musée en 1878, il meurt en 1924 après avoir consacré bien des années au musée en tant que bénévole. Il voit son travail détruit dans la nuit du 3 au 4 décembre 1914. Hors des murs du musée, qu'il dirige jusqu'en 1924, il reste un acteur notable de la vie culturelle et artistique maubeugeoise et il prête son concours à toutes les œuvres de bienfaisance de la ville et de l'arrondissement.

Son fils, René Bertrand-Boutée, devient sculpteur et érige plusieurs monuments aux morts à Maubeuge. Ce dernier a également fait des dons au musée de Maubeuge.

Sidonie Fercot-Delmotte (1827-1884)

Sidonie Delmotte a côtoyé Edouard Bertrand et a manifestement prêté un intérêt particulier au musée de Maubeuge. En effet, alors veuve, elle meure en 1884 sans enfants, et l'on découvre son testament, daté du 7 décembre 1882, qui mentionne son souhait de léguer au musée un immeuble entier, au numéro 3 de la place Mabuse et donnant sur la place Verte, en plein cœur du Maubeuge ancien. Son testament mentionne par ailleurs son souhait de voir le nom de Fercot-Delmotte attribué au musée. Elle prévoit également qu'Edouard Bertrand en soit le conservateur et puisse résider dans le même bâtiment.

Extrait du testament de Sidonie Fercot-Delmotte

"Je donne à la ville de Maubeuge, ma maison place Mabuse avec toutes ses dépendances, à la charge par la ville de Maubeuge, d'affecter spécialement cet immeuble à l'installation du musée, et réserver le premier étage pour y placer les tableaux et objets d'art que je laisse également à la ville de Maubeuge, pour former ce musée, qui devra porter le nom de musée Fercot-Delmotte. Je veux qu'une plaque commémorative placée au dessus de la porte principale du musée rappelle le nom de la donatrice. Je lègue à Edouard Bertrand, la place de conservateur, réversible sur son fils si ce dernier, a les capacités reconnues. Il devra occuper le rez-de-chaussée, une chambre à côté de la grande salle du rez-de-chaussée, plus la cuisine à l'entresol et la chambre y attenant, remise et cave."

Extrait paru dans "Annales du Cercle archéologique de Mons":

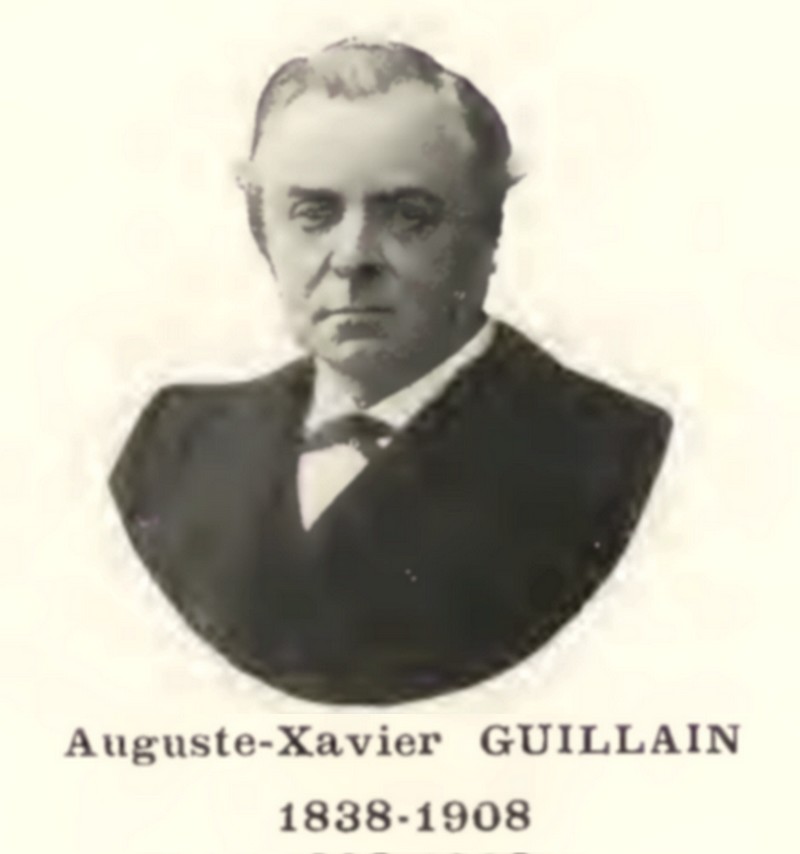

Auguste-Xavier Guillain débuta dans la vie comme clerc de notaire ; des héritages successifs l’ayant mis en possession d’une belle fortune, ce chercheur aussi infatigable que modeste, consacra alors tout son temps à jeter les bases d’une collection d’œuvres d'art et d’antiquités dont les proportions ont atteint un véritable degré de splendeur.

En 1878, Auguste-Xavier Guillain fit partie, comme Secrétaire, de la Commission constituée sous le patronage de la Municipalité de Maubeuge, dans le but d’ouvrir dans la grande salle de l’ancienne église du collège, une

exposition de tableaux, gravures, faïences, meubles anciens, bronzes, marbres, médailles, armes et objets d’histoire naturelle.

Une circulaire fut lancée le 18 août 1878 et l’Exposition rétrospective ouvrit ses portes pendant la fête communale de Maubeuge ; elle réussit au-delà des espérances des organisateurs.

Auguste-Xavier Guillain et son ami Edouard Bertrand, le Conservateur actuel du musée de Maubeuge, ne pouvaient s’arrêter en si bonne voie; aussi, l’année suivante, ils lancèrent une nouvelle circulaire, datée du 12 septembre 1879, demandant la formation d’un musée permanent.

L’administration municipale voulut bien en permettre la formation et y consacra un local dans l’une des salles de la mairie. .....

Première traîne - Bronze

René Bertrand-Boutée

Don de l'auteur en 1956

Auguste Guillain (15 août1838 - 19 septembre 1908)

Auguste Guillain participe à la fondation du musée en 1878. Il se constitue alors une collection d'œuvres d'art et d'antiquités. En parallèle, il fait bénéficier le musée de sa générosité à de nombreuses reprises. Il a ainsi acquis, par exemple, La Gloire étouffant le Génie de Gustave Doré au décès de l'artiste en 1885 dans le but de l'offrir au musée. A sa mort en 1908, à Maubeuge, il n'a ni épouse ni descendant. Par son testament, il lègue au musée de Maubeuge sa riche bibliothèque d'art ainsi que sa collection complète de peintures, sculptures et objets d'art. Il dote également la ville d'une somme de 35 000 francs pour l'installation de la collection et son entretien dont 1071 francs annuels dédiés à l'acquisition d'œuvres d'art.

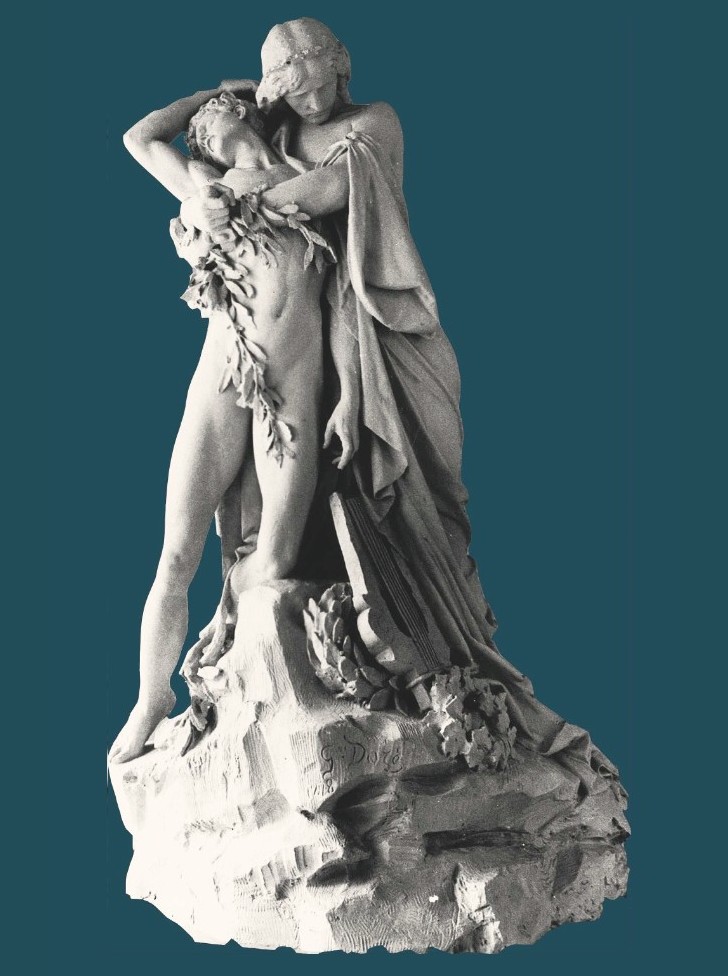

La Gloire étouffant le Génie de Gustave Doré (1878)

Plâtre, 255 × 163 × 146 cm

..... Auguste-Xavier Guillain apporta à cette œuvre son concours le plus actif et fit très souvent des dons importants en tableaux et poteries anciennes. Elu membre du Cercle Archéologique de Mons, le 26 mai 1895, il a donné de nombreuses preuves du vif intérêt qu’il portait à notre institution.

L'entrée du musée dans les bâtiments du Chapitre (1972)

Ce document des archives municipales de Maubeuge nous montre l'immeuble

dans lequel le musée Fercot-Delmotte était installé.

Le musée Fercot-Delmotte occupait la parcelle 580 du cadastre de 1887.

La projection sur une vue satellite nous permet de le positionner par rapport à l'actuel Maubeuge.

L'immeuble dans lequel était installé le musée Fercot-Delmotte.

Il sera profondément transformé après sa vente en 1910 pour devenir le Grand Café de la Bourse.

L'entrée du musée située place Verte. Ce coté était beaucoup plus petit

que la façade située place Mabuse comme le montre le plan relief ci-dessous.

Le plan relief où l'on peut voir l'accès situé place Verte.

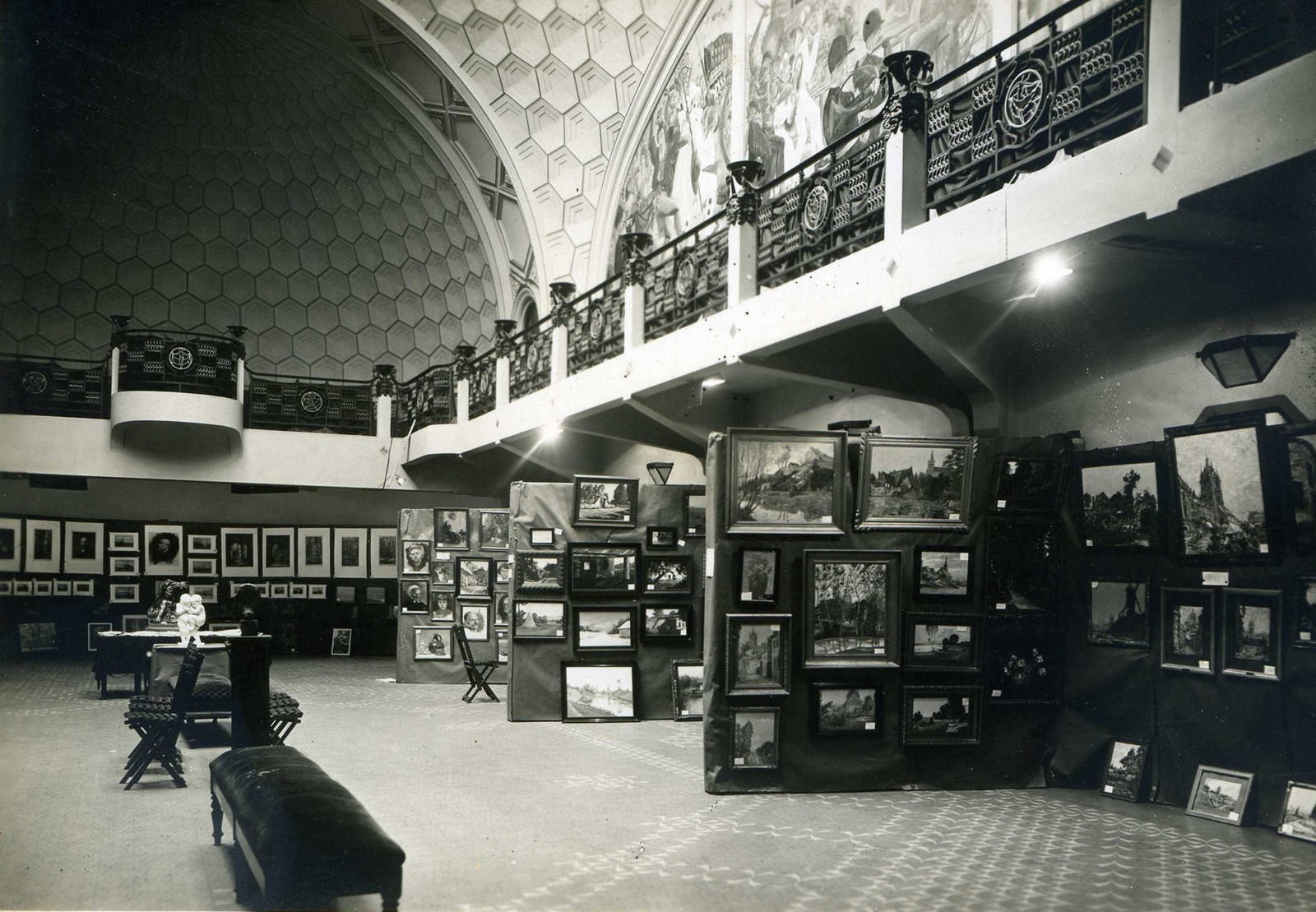

Le musée de Maubeuge et la salle Sthrau

En 1910, le bâtiment Fercot-Delmotte est vendu et le musée emménage au rez-de-chaussée de la salle Sthrau, qui devient la salle de musique en 1927.

Le musée ne rouvrira au public qu'en 1913 mais aucune image de cette installation n'est connue à ce jour. Quelques mois plus tard, dans la nuit du 3 au 4 septembre 1914, les bombardements allemands provoquent l'incendie du centre-ville de Maubeuge et de la salle Sthrau, alors transformée en grenier à farine. Le musée disparaît presque entièrement dans les flammes et la grande majorité des œuvres n'a pas pu être sauvée.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, tout le musée est à reconstruire et ses collections à reconstituer. En 1926, Henri Boëz crée la Société des Amis de Maubeuge qui accompagne le nouveau conservateur du musée dans sa mission. Commandes, achats, dons permettent progressivement de recréer une collection qui se veut le reflet de la vie artistique locale. En 1936, le musée s'installe à nouveau dans la salle Sthrau, qui a été rénovée par les frères Lafitte en 1927, et peut à nouveau accueillir le public et des expositions d'artistes locaux par exemple. Quelques photographies nous offrent un aperçu de ce musée, en ce lieu, il y a 90 ans.

On peut voir sur cette photo les transformations réalisées quelques années après la fermeture du musée.

Evacuation des oeuvres en 1939

En 1939, l'administration des Beaux-Arts organise l'évacuation des oeuvres de musées de la région en prévision des risques de vols ou de destructions liées au conflit mondial. Le musée de Maubeuge est contacté afin de dresser une liste des œuvres dites majeures. Avec l'aide d'Ernest Gaillard, conservateur du musée de Cambrai, les œuvres sont évacuées d'abord vers le domaine de Beaumanoir en Normandie, avant d'être déplacées pour une raison inconnue. Les autres œuvres sont mises en sécurité dans les bâtiments municipaux.

La 2ème renaissance du musée :

A l'issue du conflit mondial, les œuvres sont réacheminées vers leur musée. En 1945, le musée est très rapidement réinstallé dans l'ancien Hospice. La Ville est même félicitée par la Direction Générale des Musées qui souligne que "une ville comme Maubeuge se doit d'avoir un musée." L'Hospice est toutefois en mauvais état et doit être détruit.

Récemment rénové et inscrit au titre des Monuments historiques, l'ancien Chapitre des Chanoinesses est désigné comme nouveau lieu d'accueil des collections. En 1956, le musée y rouvre ses portes. Seules quelques salles d'abord, au rez-de-chaussée, puis s'étend au premier étage et accueille de plus en plus d'expositions et de visiteurs grâce au travail de Henri Boëz appuyé et soutenu par Pierre Forest, maire de Maubeuge.

La grande salle du rez-de-chaussée au Chapitre.

(sculptures, peintures et vitrines)

Ci-contre: L'ancien Hospice situé dans la rue du même nom à quelques mètres de La Sambre.

1936, les collections du musée sont installées dans la salle Sthrau.

Le musée Henri Boëz

A la mort de Henri Boëz, en 1972, son nom est donné au musée en hommage à son travail. Laurence Hardy-Marais lui succède à la tête du musée et propose de nombreuses expositions. Malheureusement, le musée ferme ses portes en 1993 et les œuvres sont mises en sécurité, loin des yeux du public. En 2002, le musée reçoit l'appellation "Musée de France". Le musée possède des collections dont la conservation et la présentation au public recèlent un intérêt public. Il est donc agréé par l'Etat et bénéficie prioritairement de son aide. Ainsi le musée est placé sous le contrôle de la Direction régionale des Affaires culturelles des Hauts-de-France, service déconcentré du Ministère de la Culture.

Le musée existe donc toujours, ses œuvres voyagent pour être exposées dans d'autres musées de la région ou plus lointains, à l'exemple de la sculpture de Gustave Doré, La Gloire étouffant le Génie, prêtée en 2014 au musée d'Orsay puis au musée d'Ottawa (Canada), et le travail sur les collections continue. Les œuvres s'exposent, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'aujourd'hui au travers de cette exposition (juin 2021), dans l'attente d'être à nouveau présentées au public de façon permanente.

Le musée alimente un projet de réouverture et espère bientôt pouvoir vous accueillir à nouveau.

Un récolement entamé en 2011

Le musée Boëz, qui avait le statut de musée contrôlé, est passé sous le label « musée de France » en 2002. Bien que communal, l’établissement est accompagné par l’État et doit remplir plusieurs missions : conservation, restauration, étude et rendre les collections accessibles à tous. Ceux qui gèrent le musée doivent également tenir un inventaire à jour des œuvres. S’est ajoutée en 2004, l’obligation de procéder au récolement, c’est-à-dire de localiser les pièces qui appartiennent au musée, les marquer, rendre compte de leur état et vérifier si l’inscription à l’inventaire est conforme. C’est une tâche immense. Ce travail nécessite beaucoup de temps passé aux archives et auprès de chaque œuvre. Le musée compte entre 1000 et 1500 pièces : un fonds de beaux arts, des peintures du XVIIe siècle, des toiles et des sculptures d’artistes régionaux, quelques céramiques, des objets mérovingiens..

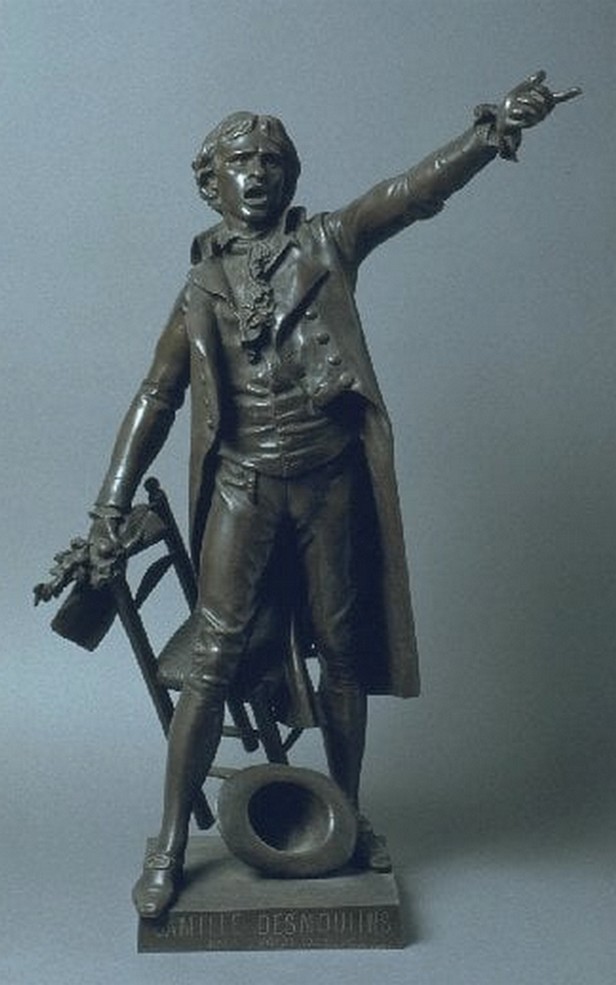

La Croix du Nord du 14 septembre 1946

L’œuvre de reconstruction s'effectue dans tous les domaines. La preuve nous en est donnée par la véritable résurrection artistique du Musée de Maubeuge. Dieu sait ce qu'il a connu de pérégrinations ce Musée! Ravagé deux fois par la guerre, iI est eu quelque sorte un Musée " traqué " et errant. Il fut installé successivement dans un petit local de la place Verte, puis au premier étage de la salle Sthrau où il fut détruit par les premiers obus allemands en 1914. A dater de 1930, le Musée connut une relative prospérité sous l’égide de M. H. Boèz dont la ténacité et l’initiative donnèrent à l'art maubeugeois une place de choix. Le conflit de I939-45 ruina en partie ce bel effort, néanmoins une glande partie des tableaux et collections put être sauvée du vandalisme d'Outre Rhin. Ces "rescapés", nous pouvons aujourd'hui les admirer dans l'ancien Hospice de Maubeuge, où ils sont exposés, grâce aux soins de M Boëz. L’édifice par lui-même crée une ambiance admirable. Il était en effet primitivement le couvent des Sœurs Grises, que la Révolution française transforma en hôpital.

Le Musée en occupe aujourd'hui deux salles.

La première, dénommée "Salon Carré" est dédiée à la peinture flamande et de l’époque Renaissance. On y voit outre d’admirables reproductions du grand peintre maubeugeois Jehan Mabuse (les Donateurs). On y voit un "Paysage de Neige" de Brueghel ; "Loth et ses filles". "L’évanouissement d'Esther" que l’on croit de Coypel, quelques authentiques gravures de Dürer et Rembrandt. D'autres tableaux de moindre importance ornent les murs du salon, formant un ensemble artistique des plus réussis.

La seconde Salle n'est pas moins riche que le Salon Carré ! Inondée de lumière elle se prête admirablement à faire valoir les tableaux qui la peuplent. Ce sont en premier lieu quelques pastels de Mme Dubut, des aquarelles du Commandant Souverin quelques toiles du célèbre peintre maubeugeois Ribeaucourt une "Bataille de Wattignies" de Roussel, magnifique de réalisme et de vérité historique.

Plus loin une aquarelle de Harpignies (1819 - 1916) "Paysage de Famars", une toile de Dulieu, une "Etude pour Florence" de J.G Domergue, d’une richesse de coloris admirable ; plusieurs œuvres de Ruffin, Gillot, Leroux, les "Roches de Moret" de Fernand, ......

..... et surtout une "Dame à la loge". de Rosset Granger (1853-1934) remarquable par le réalisme des tons et la finesse des traits du personnage. Outre ces tableaux de prix le musée de Maubeuge possède une riche collection de bibelots de faïenceries, et d'autres objets anciens. Nous citerons un lot magnifique de faïenceries de Ferrière-la-Grande, des pièces de monnaies anciennes, quelques autres du XV et XVIIIème siècle et pour terminer, quelques shakos de pompiers de 1830, évoquant à eux seuls tout un siècle de souvenirs.

Un grand effort a été accompli dans la vie artistique rnaubeugeoise. L’actuel musée en est une preuve. Les visiteurs viendront nombreux le dimanche 15 septembre jour de l'ouverture. Ils pourront juger de l'effort accompli par les nombreux érudits de Maubeuge et surtout par M. Boëz, dont l’effort a été magnifique.

|

|

|

||

|

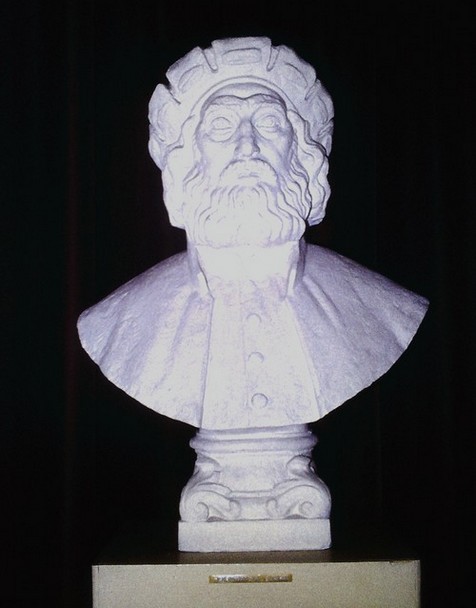

Henry Sculfort Sculpteur: Léon Fagel (entre 1890 et 1893). Terre cuite. Don de Madame Marie, Eulalie, Clémence Sculfort |

Sadi Carnot Sculpteur: Léon Fagel (1895) Plâtre patiné. Don de Madame Van Der Maelen. |

Le poète Georges Dubut Sculpteur: Léon Fagel (1895) Terre cuite. Don de Madame Georges Dubut |

Jeune fille à sa toilette (1872) Alexis Joseph Perignon

Toile (peinture à l'huile). Don de Madame Baurain

Fleurs de Maurice Ruffin (1953)

Huile sur toile

Petit tambour de Wattignies

(maquette originale,1893 ou tirage 1911)

Sculpteur : Fagel Léon

Plâtre : H. 50, l. 60, P. 26

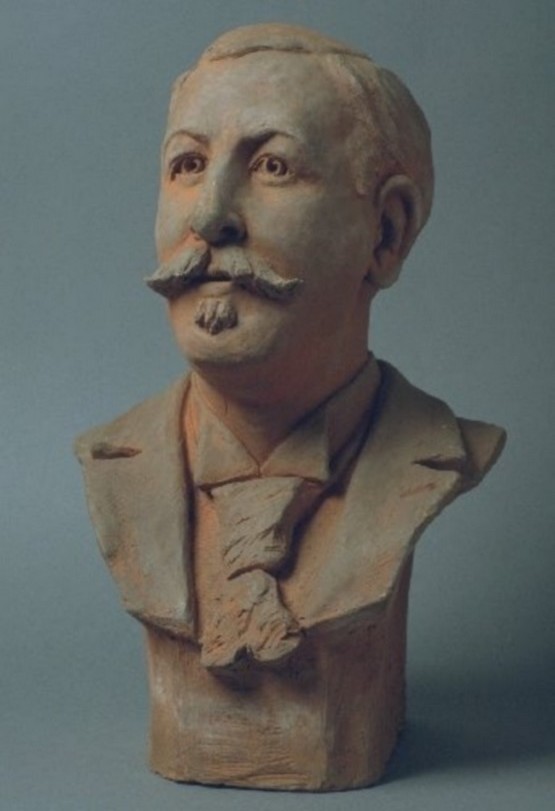

Sainte Aldegonde et Sainte Waudru.

Les fouilles Lutaud (1835- 1881)

Les amateurs et érudits locaux à l'initiative de la fondation du musée en 1878 étaient pour beaucoup passionnés d'archéologie. Et en effet, les fouilles aux environs de Maubeuge ont été nombreuses et le musée s'est longtemps employé à les soutenir, à l'exemple des archéologues Lutaud et Ozeel.

Le premier a réalisé des fouilles au cimetière de Limont-Fontaine et à Dourlers jusqu'en 1881 et a donné une partie du produit des fouilles au musée en 1886. Le musée de Maubeuge a donc une large collection d'objets archéologiques.

Henri Boëz (1892/1972)

Aquarelle " Course de cyclistes - 1960 "

Ci-contre: Maubeuge en 1893 (La Place)

Hermance Wirtz

Aquarelle sur papier

Don de Mme Rennes née Caffiaux

Léa, Léonie Dehay. @Droits réservés.

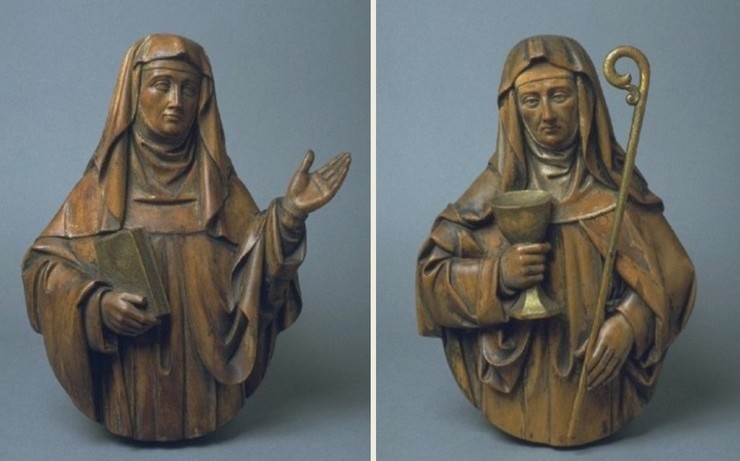

Camille Desmoulins par Henry-Etienne Dumaige,

2e moitié du 19e siècle, bronze.

Représenter l’histoire c’est aussi en représenter les grands personnages. Le musée Henri Boëz possède une représentation de Camille Desmoulins, personnage emblématique de la Révolution française.

En effet, avocat et journaliste, Camille Desmoulins est connu pour avoir pris la parole le 12 juillet 1789 dans les jardins du Palais Royal à Paris, incitant à prendre les armes et à utiliser la cocarde verte, symbole de l’espérance, comme signe de ralliement.

Symbole de l’élan du peuple, Desmoulins est une figure populaire qu’Henry-Etienne Dumaige montre ici en plein mouvement, au moment même de son discours, alors qu’il se lève pour haranguer la foule.

Le mouvement est le maître mot de l’œuvre : le socle est très réduit, bras, pied et chaise en dépassent, comme si le mouvement ne pouvait être contenu, le chapeau est au sol. Le personnage est d’ailleurs dans un équilibre précaire.

L’œuvre condense donc le mouvement que Desmoulins est censé avoir insufflé à la foule ainsi que la spontanéité qui aurait été la sienne à ce moment-là.

Tableau de Germaine Dubut, pastelliste.

Donation de Marguerite Masion

Maubeuge, Musée Henri-Boëz

Marguerite Masion est née le 15 avril 1869 à Rousies. Elle est l’épouse de Georges Dubut, homme de lettres et poète, avec lequel elle s’est mariée en 1892. Elle collabore avec son mari pour la rédaction du Journal d’un Bourgeois à Maubeuge, écrit sous l’occupation allemande de 1914-1918.

Sensible à la littérature, elle publie dans la revue « Le Hainaut » une Histoire de bêtes où elle défend la cause animale, sous le pseudonyme de Nosiam.

De plus, Marguerite est dotée d’un talent de pastelliste connu à Maubeuge et ses alentours notamment grâce à de nombreuses expositions locales dans les années 1930. Une fibre artistique dont la collection du musée de Maubeuge témoigne à travers près de dix de ses tableaux.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Marguerite perd son mari avant de décéder à son tour cinq ans plus tard, 27 juillet 1950 à Maubeuge âgée de 81 ans.

Portrait de la mère de l'artiste - Rosset-Ganger Édouard (1893)

Léa, Léonie Dehay fait partie d’une des nombreuses donatrices du musée Henri Boëz. Née le 9 novembre 1884 à Hautmont, elle est la sœur de Christa, Adèle Dehay de deux ans son aînée. Contrairement à sa sœur devenue épouse de l’artiste-peintre Edouard Rosset-Granger, Léa reste célibataire. À la fin des années 1940, Léa reçoit de sa sœur le tableau intitulé Portrait de la mère de l’artiste peint par son défunt mari. En effet, lors d’un déménagement, n’ayant plus d’emplacement pour l’exposer, Christa donne à sa sœur le portrait spécifiant son souhait que l’œuvre vienne rejoindre le Musée de Maubeuge à sa mort. Ainsi, suivant le désir de sa sœur décédée, Léa mentionne dans ses dernières volontés son souhait que le tableau soit légué au musée. Léa décède le 26 septembre 1979 âgée de 94 ans.

D’après un dessin de Bonnart fils,

Scène galante ou La lettre, XVIIIe siècle,

estampe, éditée par les frères Poilly,

Maubeuge, Musée Henri-Boëz.

Amor vile par ,Coqueret Pierre-Charles, 1802,

estampe, 32,5 x 37,5cm

Pierre-Charles Coqueret, graveur français, réalise 5 planches en couleur d'après des fresques peintes par Raphaël et son atelier dans une salle de bain au Vatican à Rome. Ces petites figures grotesques à fond noir s'inspirent directement de celles des palais antiques et illustrent les différents amours. Ici, l'amour sans valeur se trouve tiré par des escargots. Mais notre angelot ne parvient pas à retenir ses escargots, ils se sont échappés !

L’Oiseleuse, (anonyme), 17ème siècle,

huile sur toile marouflée sur bois,

32,7 x 26,6cm, Maubeuge, Musée Henri-Boëz

Au XVIIe siècle, les scènes populaires et légères sont courantes, à l’image de ce couple que le spectateur semble déranger en pleine sérénade. Loin de représenter un couple marié, la toile est ici plus proche de la scène de genre qui évoque ouvertement les loisirs des paysans et la licence présente dans les auberges.

Les photos ci-dessous sont publiées avec l'aimable autorisation de Joëlle, Marie Alice et Virginie,

petites-filles d'Henri Boëz et de Colette sa belle- fille.

Outre les oeuvres présentées, certaines de ces photos nous permettent d'avoir une petite idée

de ce que pouvait être le musée Boëz lorsqu'il était installé au Chapitre.

@Famille Boëz

1971 @Famille Boëz

1971 @Famille Boëz

@Famille Boëz

1959 @Famille Boëz

@Famille Boëz

1958 @Famille Boëz

1971 @Famille Boëz

@Famille Boëz

1971 @Famille Boëz

|

En attendant le musée: l'Espace Boëz, le musée esquissé Expositions permanentes et temporaires. Beaux-Arts - Arts décoratifs - Arts graphiques - Archéologie - Ethnographie |

| - 2024 - Exposition temporaire "Les animaux s'invitent au musée" |

| - 2025 - exposition temporaire "Regards" |

| La longue histoire du musée Henri Boëz |

| Page de présentation | |||

| Avesnes sur Helpe | Musée archéologique | Musée néo-zélandais | Le Quesnoy |

| Bavay | Forum Antique | Musée du Sanatorium | Liessies |

| Bellignies | Musée du Marbre | Museam l’âme des objets | Louvroil |

| Bousies | Musée des Évolutions | Musée de la bataille | Malplaquet |

| Boussois | Musée de la Mémoire Verrière | Musée des Sapeurs Pompiers | Maroilles |

| Cousolre | Musée de la Machine Parlante | Musée du Corps de Garde | Maubeuge |

| Feignies | Musée du Fort Leveau | Musée Henri Boez | Maubeuge |

| Felleries | Musée des Bois Jolis | Le musée allemand (1917) | Maubeuge |

| Ferrière la Petite | Musée de la Poterie | Maison de Pays | Pont sur Sambre |

| Fourmies | Écomusée de l'Avesnois | Maison du Bocage | Sains du Nord |

| Grand-Fayt | Le Petit Musée | MusVerre | Sars-Poteries |

| Hestrud | Musée de la Douane | S'Art & Poteries | Sars-Poteries |

| Landrecies | Musée Amas | Musée du Verre | Trélon |

| Landrecies | Musée Dupleix | Fort de la Salmagne | Vieux Reng |

| Landrecies | Fossiles et minéraux | Musée de la Bataille | Wattignies la Victoire |

| Page de présentation | Répertoire des 150 communes | Les petits + de l'Avesnois | Formulaire de contact |

*Haut de page*