Code postal : 59216

Nb d'habitants en 2017 : 1441

Superficie : 7,88 km2

Mairie de Sars Poteries : 9, rue Jean-Jaurès

Horaires d'ouverture :

Lundi : de 09h00 à 12h00

Mardi au Vendredi : de 09h00 à 12h00

et de 13h30 à 17h30

Samedi : de 09h00 à 12h00

Tél : 03 27 61 62 47

Fax : 03 27 59 36 23

Mail : mairie.sarspoteries@wanadoo.fr

OT Sars Poteries : http://sarspoteries.chez.com

MusVerre, Musée du verre de Sars Poteries.

Localisation du patrimoine de Sars Poteries : Ici

Sars-Poteries, le village, Histoire & patrimoine, MusVerre

Source Gallica, Bulletin de la Commission historique du département du Nord - 1866, et annuaire statistique du département du Nord - 1838 (textes numérisés)

Sars Poteries, noms anciens : Sars, 1186, J. de G., ann. du Hainaut, XII, 339. - Sars, 1206, Cart. de l'abb. d'Alne. - Sarts. - Sars Poteries, doc. divers.

Monuments : Pierre druidique, désignée sous le nom de pierre de Dessus-Bise, à 140 mètres N.-O. environ de l'église, sur un monticule. C'est un grès conique de 1m51 de hauteur sur 2m85 de circonférence au pied et de 0m71 au sommet. Son origine est inconnue. Au sommet est un trou carré de 3 centimètres, tant d'ouverture que de profondeur, que quelques personnes pensent avoir été creusé anciennement pour y placer le drapeau de la jeunesse en temps de kermesse; d'autres assurent au contraire qu'il a servi à sceller la chaîne à laquelle étaient attachés les malfaiteurs que l'on exposait au pilori. La forme et la dimension de ce trou donnent plus de créance à cette dernière opinion qu'à la première.

Église remontant au delà du XVIIe siècle.

Faits historiques : Paroisse du décanat d'Avesnes, en 1186. L'abbaye de Liessies avait la collation de la cure. Village de la terre et pairie d'Avesnes , où ces seigneurs ont conservé des propriétés, le terrage et des rentes jusqu'à la révolution.

La paroisse de Sars Poteries comprend le village de Beugnies dans sa circonscription.

Le village de Sars Poteries doit évidemment la seconde partie de son nom aux nombreuses fabriques de poteries qui y existent de temps immémorial. Quoique peu considérable par lui-même, il jouit dans le pays d'une assez grande réputation à cause des cendres fossiles qui y furent découvertes en 1777 et que l'on emploie comme amendement. L'exploitation commença aussitôt et s'est toujours continuée depuis, enrichissant les particuliers qui se livrèrent à cette entreprise et tous les villages d'alentour, qui profitèrent de ses produits. Les filons sont séparés les uns des autres par de la terre potasse dont les potiers de Sars Poteries se servent utilement dans leurs fabriques. Parmi les cendres il se rencontre par intervalle de petites couches d'une matière qui ressemble à du bois consommé par la durée des temps et recélant des pyrites ferrugineuses.

L'exploitation annuelle de ces cendres végétatives a roulé sur mille à deux mille mètres cubes.

Napoléon et la garde impériale passèrent à Sars Poteries dans les premiers jours de juin 1815, se rendant à l'armée qui se réunissait sur la frontière.

Les registres de l'état-civil de Sars Poteries remontent à l'année 1638.

La population de Sars Poteries est considérablement accrue depuis le commencement de ce siècle. Elle était de 614 individus en 1803; elle en comprend aujourd'hui 979, dont 100 indigens et 6 mendians.

Sa surface territoriale est de 778 hectares, dont 313 en terres à labour, 241 en prés et pâtures, 193 en bois, 6 en propriétés bâties, 22 en routes et chemins, et 3 en ruisseaux.

On y récolte le blé, l'épeautre, le seigle, l'avoine, les betteraves et les pommes de terre. Ses produits principaux sont le blé, les pommes de terre et les betteraves.

On trouve à Sars Poteries, une verrerie, une distillerie de genièvre, une fabrique de sucre de betteraves, 9 poteries de terre, 8 poteries de grès, 2 brasseries, 3 carrières de pierres de taille, 3 fabriques de briques et carreaux, une carrière de cendres fossiles, une carrière de sable et 1 moulin à eau à farine.

Hameaux et lieux dits : Courtemain. La Verrerie. Le Baty. Les Crayaux. La Planchette. Eugnies. Le Boquiau. Le Bois de la Queue de Sars.

Ste Anne

Détail du retable.

Ste Catherine.

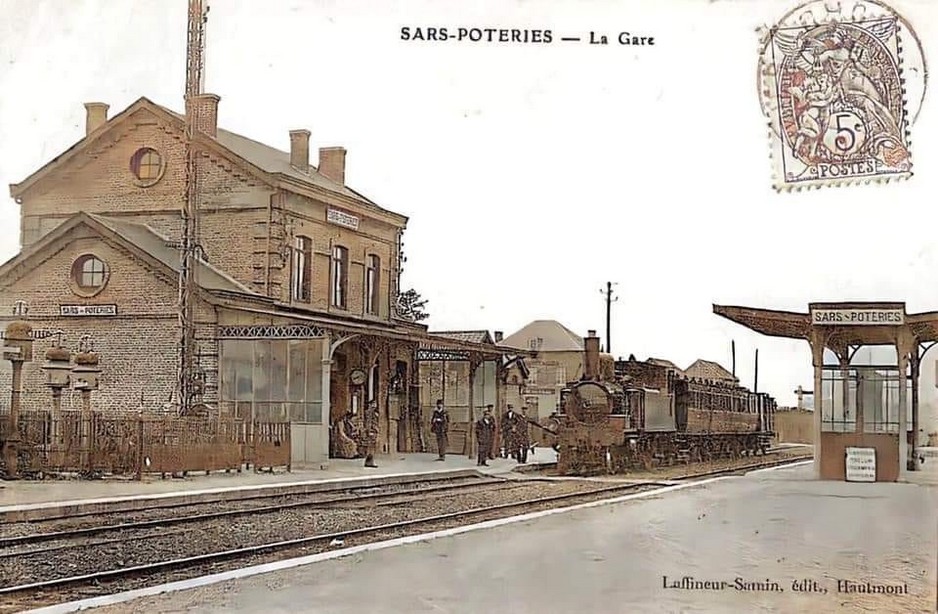

L'ancienne gare de Sars Poteries.

Kiosque de la fin du 19ème siècle.

Emblème sur une maison rue Victor Hugo.

La pierre de Dessus-Bise est aussi appelée pierre Sybisse, pierre de Soubise ou de Sous-Bise.

Place du vieux marché.

Blocs de grès retrouvés rue Potier en 1985.

Monument mégalithique? La question reste posée.

Oratoire de 1862 dédié à St Roch, rue Potier.

N50.173874 E4.029414

Oratoire de 1815 dédié à ND de Walcourt.

rue de Dimont. N50.173247 E4.026466

Chapelle ND de la Salette, rue Lamant.

N50.163564 E4.026584

Oratoire de 1869 dédié à ND des 7 Douleurs (en cours de restauration) Rue du Général Leclerc.

N50.173027 E4.034623

Chapelle ND de Walcourt,

D962. N50.165624 E4.030624

Église Saint-Pierre-Saint-Paul à Sars Poteries - 1877

La nef

La chaire

Les fonts baptismaux.

Bas relief de l'autel.

Détail des panneaux du choeur.

La mairie de Sars Poteries

Monument aux Morts réalisé par Clotaire Jouniaux Piérart, marbrier, à Sars Poteries.

Buste d'Henri Imbert, directeur de la verrerie de Sars Poteries (fin du XIX ème siècle)

Fontaine - lavoir rue Anatole France.

Symbole de la République sur le haut de la médiathèque.

Chapelle N.D.de Grâce (1728), rue du Général Leclerc.

N50.169923 E4.033223

Oratoire situé Rue Scalier.

N50.172592 E4.035662

Chapelle St Liénard et N.D. des 7 douleurs.

Rue du Général de Gaulle. N50.165188 E4.028943

Oratoire de 1887, rue du Général de Gaulle

N50.167971 E 4.047037

Le calvaire de Sars Poteries,

rue Pasteur lieu dit "le Marquais"

Devant la pierre d'autel, on peut lire la date : 1752 JHS

et "CETTE MORT SACREE DONNE LA VIE"

N50.168641 E4.030727

Mairie et salle des fêtes

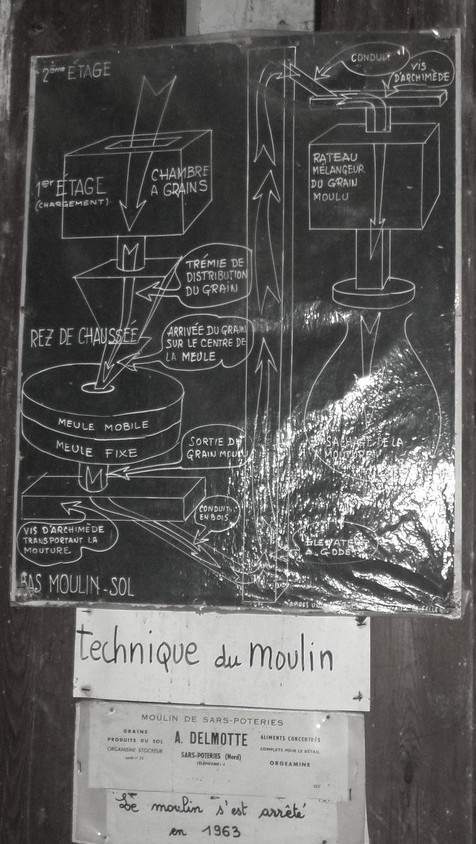

Le moulin Delmotte à Sars-Poteries

Le moulin coté bief.

Le moulin sur le cadastre de 1828.

Le moulin Delmotte à Sars Poteries, est l’un des très rares moulins de l’Avesnois à avoir conservé son mécanisme intégral, avec ses meules. C’est aussi l’un des seuls à ouvrir ses portes au public régulièrement. Un état des moulins appartenant au duc d’Orléans, seigneur du lieu, mentionne, pour l’année 1514, et pour Sars, un marteau et affinoir. Par la suite, il n’est plus fait mention de moulins à Sars-Poteries, et la carte de Cassini n’en indique aucun. En 1773, une requête est formée par un nommé Joseph Carroi pour construire un moulin à eau à farine. On ne sait s’il obtint l’autorisation, mais l’imposte en pierre bleue du pays comporte la date 1790 et les initiales CM (Charles Montay) et MLT (Marie Louise Tricot).

Le bief.

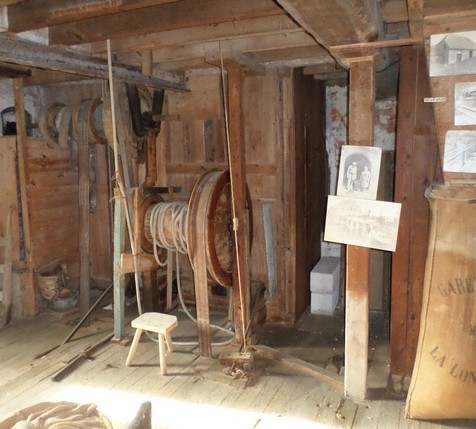

Meule dormante et système d'entrainement

(sans son habillage) vue de dessous.

Chaque meule pèse une tonne et tourne à 120 tours minute ce qui est énorme au vu du poids des meules.

Détail d'une roue d'entrainement des meules

En 1982 il fait l’objet de travaux importants, financés par ses propriétaires et par des subventions sollicitées par l’ARAM auprès du ministère de l’Environnement (F.I.Q.V.) et de la Région. La toiture est complètement renouvelée, le bief curé et restauré. Suite à ces travaux, une cérémonie d’inauguration a lieu le 8 mai 1983. Depuis, des travaux d’entretien sont régulièrement exécutés par les propriétaires puis par Annette seule. Ils ont toujours eu à cœur d’ouvrir leur moulin au public, et d’en assurer l’animation avec enthousiasme et compétence. Le moulin est fermé depuis le décès d'Anette Delmotte en 2014.

Le moulin en 1894.

A partir de cette date, il est possible de suivre la succession des occupants jusqu’à nos jours. A la mort de Charles Montay survenue en 1804, le moulin devient la propriété de ses enfants, puis en 1813, du seul Isidore. En 1831, ce dernier meurt et le moulin est vendu à Pierre-Joseph Wiart. En 1837, sa fille, Ludivine, épouse de Xavier Richet, en hérite, et le meunier est Pascal Montay, fils d’Isidore. C’est en 1855 que Xavier Antoine Richet, venant de Fourmies où il avait été maître de fonderie puis filateur, s’installe au moulin. C’est lui qui entreprendra les démarches pour règlementer son moulin en 1863.

Deux roues, l’une de 2,936 m et l’autre de 2,666 m, actionnent chacune une paire de meules. Le plan cadastral de 1828 mentionne déjà ces deux roues.

De 1874 à 1882, ses enfants Eugène, Irénée, Palmyre, Rachel et Amédée lui succèdent.

Ce dernier acquiert le moulin et l’agrandit. Peut-être est-ce lui aussi qui modernise le mécanisme, en adaptant une roue capable d’actionner trois paires de meules, et en supprimant la deuxième roue ? En 1903, son fils Albert Richet lui succède, suivi de son gendre en 1928. Dès 1920, le moulin ne produit plus de farine panifiable mais seulement des céréales secondaires pour l’alimentation animale. La roue hydraulique, en bois et en fer, est démontée en 1958 pour cause de vétust

é, et remplacée par la turbine actuelle. Le 30 juillet 1963, suite à une maladie, Arthur Delmotte doit cesser son activité. Il décède le 13 février 1964. Bien entretenu par sa veuve et sa fille Annette, l’édifice est ouvert au public depuis 1972. Il sert de cadre à diverses expositions.

Mise en sac de la production

Conduites de récupération et de transport des farines :

vis sans fin et élévateur à godets.

Détail de la roue principale entraînant tout les engrenages du moulin.

A noter que les dents de la roue inférieure sont en bois, métal sur métal provoquant un

échauffement et une usure prématurée nécessitant un important travail de réparation

alors que changer les dents en bois était beaucoup plus rapide.

Charrette à traction canine

Outillage, matériel de bureau et de cuisine anciens,

vers 1900.

Harnachements des chevaux de trait

ayant servi au moulin.

La Voie Verte de l'Avesnois

L'aire de pique-nique de Sars-Poteries.

La Voie Verte de l'Avesnois qui relie Ferrière-la-Grande à Glageon utilise sur environ 30km

l’ancienne voie ferrée ouverte en 1885 qui reliait Maubeuge à Fourmies.

Le parcours complet

*MusVerre*: musée du verre de Sars Poteries

Lampe à pétrole offerte à Henri Imbert, directeur de la verrerie de Sars Poteries à l’occasion de son mariage.

Florent Vinck père et fils au soufflage et Joseph Poels à la taille et à la gravure. (janvier-février 1882)

Installé jusqu'en 2015 dans l'ancienne demeure du patron des verreries, le musée a vu le jour en 1967 avec une première exposition consacrée aux "Bousillés" mise en place par Louis Mériaux, abbé d'Aniche puis abbé de Sars Poteries.

En 1976, Louis Mériaux, soucieux de perpétuer le savoir-faire verrier, ouvre l’atelier du verre dans une ancienne grange, avec les anciens ouvriers verriers.

En 1982, il organise le premier symposium international du verre contemporain en France. Cette manifestation permet alors de confronter les réflexions d'artistes comme Howard Ben Tre (USA), Ales Vasicek ou encore Josef Tomecko (Tchécoslovaquie).

Suivra en 1984, le colloque international "Verre et Architecture" qui attirera des artistes renommés du monde entier. Ces deux évènements scellent la nouvelle vocation du musée : devenir un lieu incontournable pour la création contemporaine en verre. Les œuvres réalisées ou apportées à Sars Poteries à l'occasion de ces manifestations constituent ainsi le premier ensemble de la collection de verre contemporain qui n'a cessé de grandir depuis.

La départementalisation du musée apporte depuis 1994 les moyens nécessaires pour enrichir cette collection par une politique d'acquisition et permettre au musée de devenir, notamment par l'accueil d' artistes en résidence un lieu d'échanges, de rencontres et de découverte du verre artistique contemporain.

Le nouvel atelier est inauguré en novembre 2001. Cet équipement unique en Europe du Nord, permet au musée de jouer un rôle incontournable dans la création contemporaine par l’accueil de résidences et l’organisation de stages.

En 2009, le Conseil général du Nord décide la construction d’un nouveau bâtiment capable de réaliser les ambitions du musée-atelier départemental du Verre : présenter au mieux la collection devenue l’une des plus importantes en Europe pour le verre contemporain et regrouper l’ensemble des fonctions d’un musée moderne sur un seul site.

MusVerre, le nouveau musée jouxtant désormais l’atelier a été inauguré le 1er octobre 2016. À partir de sa collection unique et grâce à son nouvel écrin, le musée du Verre continuera à questionner le matériau qu’est le verre, en confrontant différentes expressions artistiques, de la sculpture à l’architecture en passant par le design et les installations, sans oublier d’inviter la musique, la danse et la poésie.

MusVerre, Musée du verre de Sars Poteries.

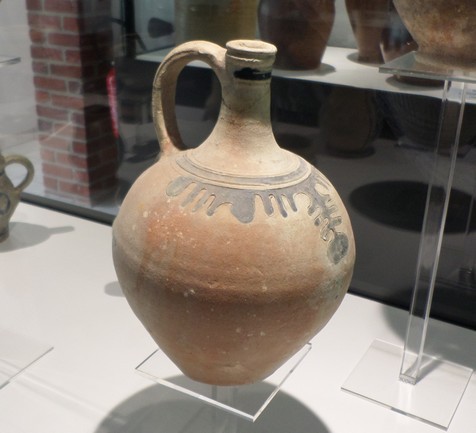

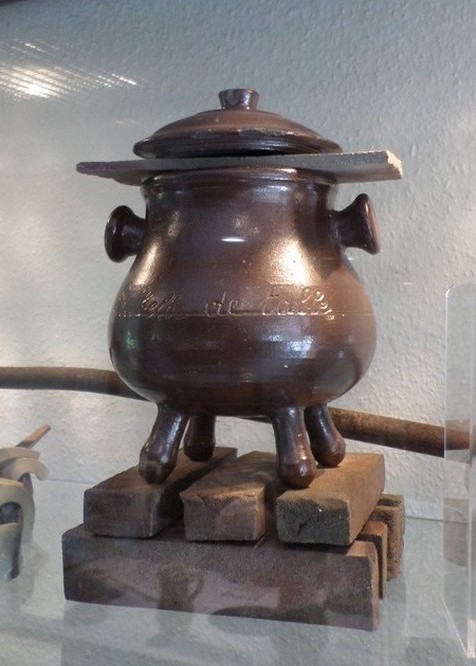

S'Art & Poteries. L'art céramique local, ancien et récent

Organisation d'évènements et d'expositions autour de ce thème.

Nombreux sont les artisans qui vivaient de la poterie dans ce village de l'Avesnois dont le sol riche en terre argileuse permettait une abondante production qui faisait autrefois la réputation de Sars-Poteries.

Plus de mille pièces sont désormais stockées et référencées. Elles proviennent essentiellement de dons. Les poteries exposées sont de styles très différents selon les époques de fabrication mais surtout en fonction de la créativité des artisans.

Page dédiée au musée S'Art et Poteries

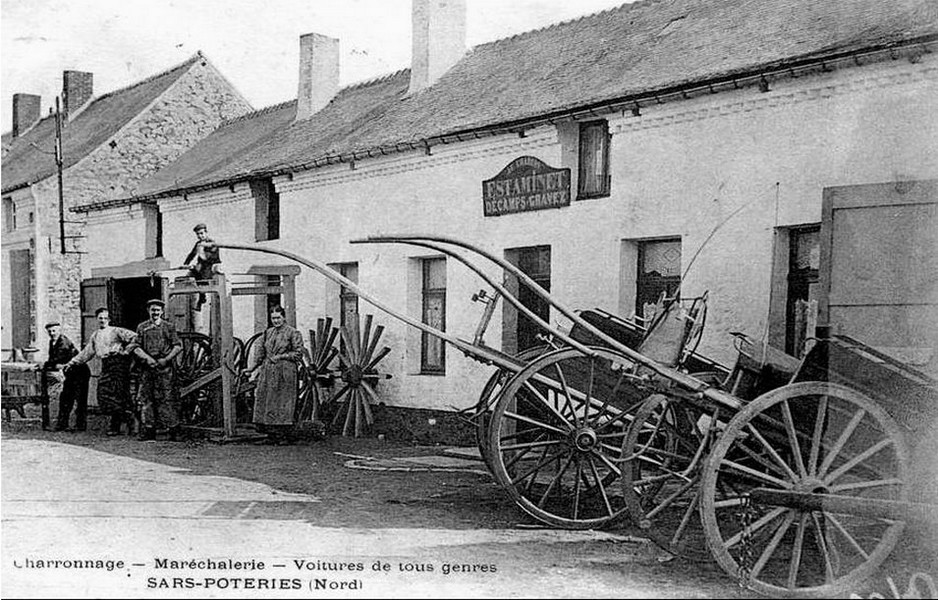

Sars Poteries, carte postale ancienne.

L'ancienne gare de Sars Poteries. Début XXème siècle.

Un mur, vestige du passé à Sars Poteries. Rue Scalier (probablement un pas de tir). N50.172775 E4.037829

Partager sur Facebook la page consacrée au village de Sars Poteries.

Bruno David, Sylvie Meunier et Emily Cuisset ont contribué à la réalisation de cette page.

| Page de présentation | Répertoire des 150 communes | Les petits + de l'Avesnois | Formulaire de contact |

|

Le

musée des Bois Jolis à Felleries Le clocher penché et les pierres Martine à Solre le Château. Les remparts d'Avesnes sur Helpe |