Code postal : 59186

Nb habitants en 2019 : 3221

Superficie : 22,24 km2

Mairie d'Anor : 5 place Léo Lagrange BP n°3

Tél : 03 27 59 51 11

Fax : 03 27 59 55 11

Site de la mairie d'Anor : http://www.anor.fr

S.I Anor : http://www.si-anor.com

Mail : contact-mairie@anor.fr

Localisation sur carte du patrimoine d'Anor

Anor, la ville, Histoire, Patrimoine et Culture.

Source Gallica, Bulletin de la Commission historique du département du Nord - 1866, et annuaire statistique du département du Nord - 1836 (textes numérisés)

Anor, noms anciens : Anore, vers 1150, Charte communale de Nicolas d'Avesnes. - Anora, 1151, Cart. de l'abb. de Liessies. - Anoire, 1186, J. de G., ann. du Hain. XII, 339. - Anhors, 1349, Pouillé du diocèse de Cambrai. - Anord, 1484, J. de G., manuscrit de Valenciennes. - Anor, 1788, inscrip. de la cloche du lieu.

Monuments : Vestiges d'une ancienne voie qui reliait probablement les camps romains d'Avesnelles et de Macquenoise.

Il ne reste aucune trace des trois forteresses qui existaient dans cette localité au moyen-âge : 1° le château-fort ou la Forteresse, élevé au bas de la bourgade, près du grand étang ; 2° le château-fort de la Lobiette, situé au bord de l'Oise ; 3° le château de la Neuve-Forge, placé dans une petite île, au milieu d'un vaste étang.

Faits historiques : Village fondé, en 1170, par le chapitre de Maubeuge, à qui le pape Alexandre III décida qu'il devait appartenir.

Paroisse du décanat d'Avesnes, en 1186.

Les habitants d'Anor étaient exempts de dîmes et jouissaient du droit d'élire leur curé et un vicaire auxquels ils assuraient une rétribution fixe, privilège qu'ils ont conservé jusqu'en 1793. Le curé portait le titre de vicaire perpétuel.

Dans le XIIe siècle, Nicolas, dit Plukel, seigneur d'Avesnes, y bâtit un château-fort et octroya aux habitants une charte communale.

Attaqué et pris, en 1543, par les troupes de François 1er ; puis, en 1552 et 1554, par celles de Henri II, le château fut rasé et resta abandonné jusqu'en 1600, époque à laquelle fut terminée la construction d'une forteresse élevée aux frais des habitants, sur le même emplacement, qui leur avait été cédé à cet effet, par le seigneur du lieu Philippe III, sire de Croy et d'Arschot.

Les châteaux de la Lobiette et de la Neuve-Forge furent occupés par les ligueurs, qui les abandonnèrent aux troupes de Henri IV, en 1593. Attaquées et prises de nouveau, en 1637 et 1640, les trois forteresses furent détruites peu après cette époque.

La guerre qui s'était rallumée, en 1693, entre la France et les alliés devint ruineuse par les fortes contributions qu'on levait de part et d'autres. M. Polchet, propriétaire de la Neuve-Forge, ayant été taxé par l'ennemi à 50,000 livres qu'il négligeait de payer, neuf hommes conduits par un nommé Culot, habitant d'Anor, vinrent enlever un soir les huit ouvriers de la Neuve-Forge et firent route en diligence du côté de Namur. Ces soldats, qui avaient marché toute la nuit, entrèrent dans une grange pour prendre un peu de repos ; mais pendant leur sommeil, un de ces ouvriers ayant trouvé moyen de se délier et de mettre ses compagnons en liberté, ils saisirent les armes des dits soldats et tuèrent chacun leur homme; ils ne firent grâce qu'à Culot, qui en méritait le moins.

Le chapitre de Maubeuge et l'abbaye de Liessies possédaient des biens à Anor dans le XIIe siècle. Le seigneur d'Avesnes y avait aussi des propriétés.

Avant la révolution, il faisait partie du gouvernement d'Avesnes et de l'intendance de Maubeuge.

Hommes marquants : Le 2 février 1772, le maréchal-de-camp Albert Despret, capitaine des chasseurs, né à Anor le 23 octobre 1745 d'une famille propriétaire de forges, pénétra la nuit, avec 40 hommes, par un égout, dans le château de Cracovie (Pologne), où il tua 3 sentinelles et fit 130 hommes prisonniers. Choisy étant venu le joindre le lendemain avec 3 à 400 hommes, ils se défendirent trois mois contre 8,000 Russes.

Despret mourut dans sa commune natale, le 18 décembre 1825.

Anor a une population de 2552 habitans, dont 400 au moins sont portés sur la liste des indigens et 30 se livrent à la mendicité.

La contenance totale de son territoire est de 2205 hectares, dont 2 seulement en terres labourables, 1136 en prés, 15 en terrains plantés, 847 en bois, 76 en terres incultes et étangs, 9 en superficie des propriétés bâties, 113 en routes, chemins, et 7 en rivières et ruisseaux. On y cultive l'avoine, l'épeautre et les pommes de terre. Sa culture principale est l'avoine.

La broderie des tulles occupait encore, il n'y a que deux ans, plus de 500 ouvrières dans cette commune, mais la situation d'Anor, sur l'extrême frontière, a déterminé l'administration des douanes à supprimer cette industrie. On trouve à Anor 6 grosses forges à battre le fer en barres et 3 autres appelées vulgairement maka, destinées à battre le petit fer ; 4 moulins à blé, 1 teinturerie, 1 clouterie et 2 brasseries.

Hameaux et lieux dits : Le Pas de l'Étang. Les Anorelles. La Galoperie. Le Grand Marais. Le Pont des Boeufs. La Lobiette. La Neuve-Forge. Millourd. La Verrerie. Le Grand Étang. La Gueule de Brochet. Le Bois de la Haie d'Anor. Les Houïs. Les Fermes de Monplaisir et de la Demi-Taille. Le Petit Canton. Les Rues d'Hirson, d'Urvin. Le Trie Bailleu. Le Bois St-Hubert. Les Terres Brûlées. St.- Gorgon.

Le chevet

La nef

Vierge et l'enfant

Les fonts baptismaux.

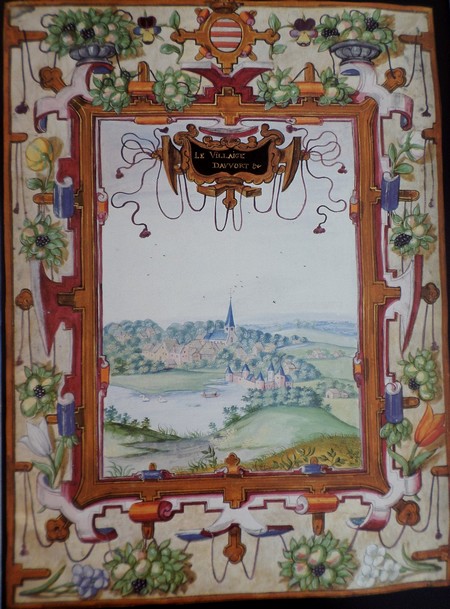

Anor sur les albums de Croÿ.

Cartouche : "Le villaige Davvort". Voir en grand format

La Lobiette à Anor, sur les albums de Croÿ

Cartouche : "Le Hameaulx de la Lobÿette".

Voir en grand format

L'église St Nicolas à Anor.

On trouve dans l'histoire la première trace de l'église d'Anor en 1170. Les abbayes de Maubeuge et de Liessies s'en disputait la tutelle. C'est finalement Liessies qui se l'est vue confiée par le pape Alexandre III lui-même en 1177.

Dans les siècles qui ont suivi, on ne trouve pas de trace du bâtiment dans les documents historiques. Ce n'est que vers 1607 qu'on en retrouve mention. L'Eglise est toujours bâtie au même endroit. Elle a été, en fait, détruite et reconstruite au même endroit à plusieurs reprises au cours des siècles.

L'Eglise Saint-Nicolas a été partiellement détruite en 1930 par un incendie. Tout l'intérieur de l'église est anéanti (vitraux, boiserie). L'église est immédiatement reconstruite et ré-inaugurée en 1933.

L'église d'Anor est aussi victime du second conflit mondial, le 17 mai 1940 l'artillerie allemande pilonne le centre d'Anor, l'église subit à nouveau des dégâts importants. Après reconstruction, elle est rouverte aux fidèles le 13 septembre 1943.

1955 vit la fin des travaux de consolidations des fondations du bâtiment.

En 1983 d'important travaux de sauvegarde et de sécurité du bâtiment ont été entrepris, ils ont duré jusqu'en 1985. Ce sont ces derniers travaux qui ont donné à l'église son aspect actuel. Le sanctuaire ne représente pas un intérêt architectural, artistique ou historique majeur. Mais l'église a été au travers les siècles un repère pour les anoriens, le centre de la vie religieuse qui rythmait la vie de nos anciens.

L'église d'Anor est construite en briques rouges et en pierres de pays, elle est composée d'une tour carrée surmontée d'une flèche culminant à 50 mètres, entourée de quatre clochetons, du choeur et de la nef dont les murs des bas-côtés sont

également en pierre de pays.

L'intérieur offre des arcades en plein cintres, et aux entrecolonnements, des voûtes surbaissées. Les bas côtés de l'Eglise sont éclairés par dix beaux vitraux représentant, de l'entrée jusqu'aux autels latéraux : A droite : Saint Gorgon, Saint Eloi, Saint Joseph, Saint Louis et Saint Paul. A gauche : Sainte Rita, Sainte Geneviève, Sainte Catherine, Sainte Cécile et Sainte Marie Coretti

Saint Joseph

Les autels en marbre du choeur.

Office du tourisme d'Anor.

L'ancienne école maternelle aujourd'hui médiathèque.

Monument aux Morts d'Anor.

La gare.

La symbolique des sources près de l'église.

Sentier de randonnée à Anor.

Brasserie-malterie

Historique : De source orale la brasserie aurait été fondée en 1896. Elle porte successivement les noms de Martin, puis Hotte Martin ; en 1906 elle prend le nom de Warocquier Roger puis Warocquier et Cie. La brasserie-malterie cesse de fonctionner dans les années 1970 et est convertie en dépôt de boissons.

En 1927 la brasserie produisait environ 10 000 hectolitres de bière de fermentation haute, conditionnée en bouteilles depuis 1921 ; en 1946 la production était de 25 000 hectolitres de bière de fermentation basse de marque Rona. En 1946 environ 30 personnes étaient employées par la brasserie.

Actuellement elle sert de locaux à un garage.

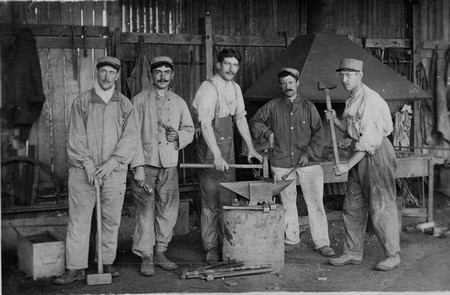

Ouvriers de la forge de Milourd vers 1920.

Des forges, au nombre de 14 au XVIème siècle, on fait l'histoire d'Anor jusqu'au XIXème siècle.

Aujourd'hui, il ne reste quasiment plus rien. Seules subsistent trois usines de métallurgie encore en activité.

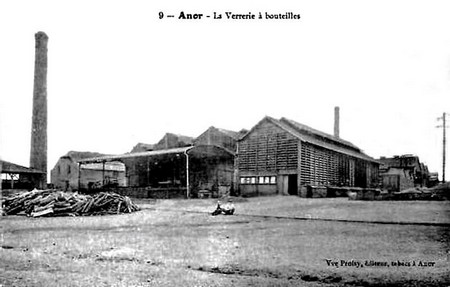

Trois verreries ont existé à Anor: la Vieille Verrerie, qui a fonctionné du 17e siècle jusqu'en 1820, la Verrerie Noire, et la Verrerie Blanche. Un circuit de randonnée pédestre et un circuit VTT permettent de visiter les vestiges des forges et des verreries.

L'étang de Milourd est un des nombreux étangs d'Anor.

La cascade de la Neuve-Forge, sur l’Oise, au pied de la chapelle du Grand Saint Esprit.

Le Rie de Bon Feu.

Le plan d’eau de la Galoperie.

Lieu-dit du Maka à Anor.

Cascade de l'étang de la Galoperie.

L'étang de la Galoperie à Anor du nom de celui qui l'a creusé en 1564, Jean Galopin, pour les besoins d'une forge. En 1871 vint s'implanter au bord de l'étang une usine de textile (Mathon-Dubrulle), qui fermera ses portes en 1961. Dans les années 1960, la famille Morel, venue de Belgique, y bâtit un parc d'attractions qui fermera en 1984. Ce site est aujourd'hui protégé et répertorié Natura 2000

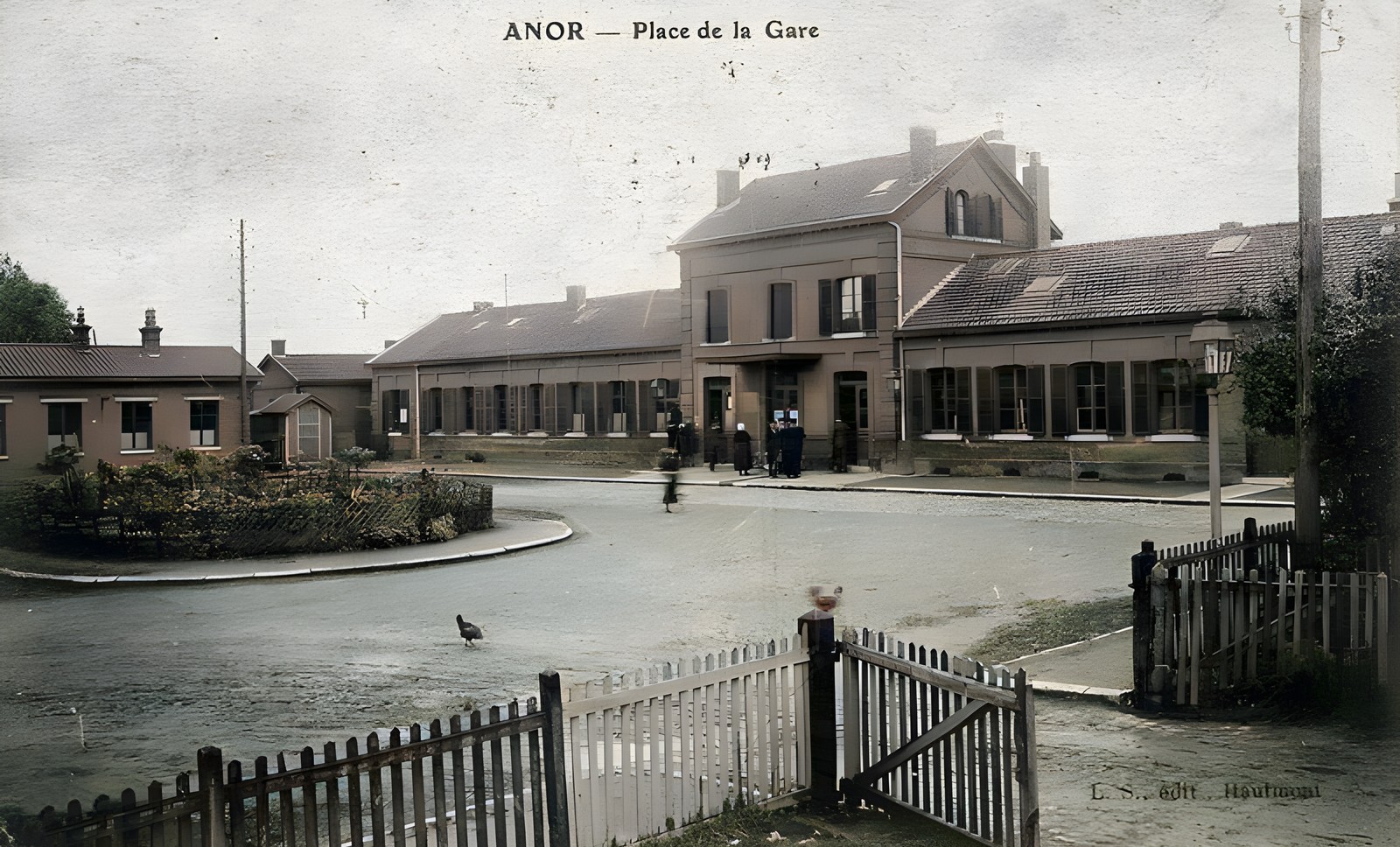

Deux cartes postales colorisées de la gare d'Anor avant la 1ère guerre.

La gare d'Anor est une station du tracé de la ligne de Soissons à la frontière de Belgique concédée à la Compagnie des chemins de fer du Nord le 22 septembre 1861.

La station ne dispose que d'une installation provisoire et la ligne une seule des deux voies prévues lors de la mise en service par la Compagnie du chemin de fer de Chimay lorsqu'elle ouvre à l'exploitation, le 28 mai 1868 la section belge rejoignant la frontière et Anor.

Au premier juillet 1869, les bâtiments définitifs de la station sont en cours d'édification et, mise à part la ligne belge, les lignes de Soissons à la frontière de Belgique et d'Aulnoye à Anor sont toujours en travaux.

Deux vues aériennes de la gare d'Anor datées 1950

La nouvelle gare a été construite au début des années 20.

Carte postale colorisée de la gare.

Le petit patrimoine religieux d'Anor.

La commune d'Anor est celle, qui dans l'Avesnois comprend le plus d'oratoires et de chapelles. L'Office du Tourisme d'Anor en a répertorié 59 qui figurent tous ci-dessous. Certains sont en mauvais état et mériteraient une restauration. La numérotation est identique à celle que l'on trouve sur les fiches des circuits de randonnée.

(n°1) Oratoire en pierre bleue dédié à

N.D du Bon Secours. (1782)

N50.000451 E4.095561

(n°3) Oratoire dédié à ND de la Délivrance. (1870)

Rue du Camp de Giblou. N49.995913 E4.087845

(n°5) Chapelle St.Donat, potale en pierre bleue (18ème)

N49.991585 E4.099013

(n°7) Oratoire en pierre bleue dédié à

St Antoine de Padoue (1855)

N49.989892 E4.104092

(n°9) Oratoire dédié à Notre Dame de Liesse.

Rue de la Petite Lobiette. N49.986560 E4.138250

(n°11) Oratoire dédié à ND de Bon Secours.

Rue de Milourd. N49.979368 E4.094413

(n°13) Chapelle St.Joseph et St.Fiacre.

Potale en pierre bleue de 1740.

N49.977453 E4.106146

(n°15) Oratoire dédié à ND de la Délivrance

et St Hubert. (1878)

ruelle Vitoux. N49.990398 E4.115941

(n°17) Notre Dame du Bois.

Rue de Trélon. N49.999374 E4.095807

(n°19) Oratoire dédié à N D de Walcourt. (1872)

N49.995893 E4.087168

(n°21) Oratoire dédié à Saint Joseph.

Rue des Romains. N49.992127 E4.086698

(n°23) Chapelle dédié à N D Auxiliatrice. (1894).

Rue d'Hirson. N49.980228 E4.093042

(n°25) Oratoire dédié à Ste Philomène. (1880).

Rue de Milourd. N49.974850 E4.099223

(n°27) Chapelle J.C., N.D. de Lourdes, St.Gerit. (1891)

Rue de Milourd. N49.982317 E4.113176

(n°29) Oratoire dédié à St Joseph, Ste Thérèse,

ND des Malades.

rue de Revin. N49.984212 E4.120105

(n°31) Oratoire situé rue de la Carrière.

(n°33) Chapelle N.D d'èl Browe" (ND de la Brouffe).

Rue du Pont des Bœufs. N49.996771 E4.112596

(n°35) Oratoire dédié à ND de Lourdes. (1980)

Rue de la Passe d'Anor. N49.993824 E4.139970

(n°37) Chapelle dédiée à ND de Walcourt. (1841).

Rue de Beauwelz. N49.992904 E4.132979

Chapelle 39 dédiée à sainte Catherine. (1875).

Rue de Trélon. N49.998459 E4.095727

(n°41) Chapelle St Gorgon (Edifiée entre 1723 et 1779)

Rue Gabriel Péri. N49.992997 E4.090920

Procession de St Gorgon sur le pont du Centre en 1909.

(n°42) Chapelle de 1927 dédiée à plusieurs saints.

Rue de la Verrerie Blanche.

N49.982990 E4.093403

(n°44) Chapelle de 1897 dédiée à St Joseph,

Ste Vierge, ND de la Délivrance.

Rue de Milourd. N49.973701 E4.099850

(n°46) Chapelle dédiée à ND du Bon Secours. (vers 1880)

Rue du Milourd. N49.985959 E4.114023

(n°48) Chapelle dédiée à ND de la Délivrance.

N49.987464 E4.120159

(n°50) Chapelle dédiée à Notre Seigneur.

Rue de la Grande Lobiette. N49.983129 E4.143456

(n°52) Chapelle dédiée à de nombreux Saints. (1902).

Rue du Roi Albert 1er. N49.999570 E4.154380

(n°54) Chapelle dédiée à Saint Etton. (1875).

Rue des Anorelles. N49.998216 E4.125067

(n°56) Grotte de Lourdes, (1954)

rue de la Vieille Verrerie. N49.983454 E4.099505/

(n°61) Chapelle dédiée à Sainte Rita.

N49.981553 E4.130052

Chapelle non répertoriée dans les circuits .

Impasse St Gorgon

N49.992775 E4.089925

(n°2) Oratoire dédié à Notre Dame de Liesse. (1842)

N49.997897 E4.089629

(n°4) Oratoire dédié à saint Hubert. (1761)

N49.992078 E4.101087

(n°6) Oratoire en pierre bleue dédié à

Notre Dame de Liesse.

Rue Léo Lagrange. N49.990793 E4.101531

(n°8) Oratoire dédié à Saint Joseph. (1740)

N49.987062 E4.101997

(n°10) Oratoire de 1775 dédié à N D de Liesse.

N49.980933 E4.093264

(n°12) Oratoire dédié à Notre Dame de Liesse (1862)

Rue Victor Delloue. N49.980678 E4.104030

(n°14) Oratoire dédié à ND de Liesse. (1792)

N49.985350 E4.113599

(n°16) Oratoire saint Fiacre (1731).

Rue de la Galoperie. N49.999742 E4.125469

(n°18) Chapelle dédiée à Notre Dame de Lourdes.

Rue de Trélon. N49.997470 E4.095942

(n°20) Chapelle érigée en reconnaissance

à N.D du Sacré Coeur.

Rue du Camp de Giblou. N49.995653 E4.087953

(n°22) Oratoire dédié à saint Meen. (1876)

Place du Fort. N49.991722 E4.098981

(n°24) Oratoire dédié à N D Auxiliatrice. (1878)

N49.975136 E4.088792

(n°26) Chapelle dédiée à N D de la Salette. (1889)

A l'origine, cette chapelle était en pierre bleue. Très délabrée, elle fut reconstruite au début des années 1970.

Rue de Milourd. N49.978880 E4.109880

(n°28) Oratoire dédié à ste Marguerite.

Rue de Milourd. N49.983153 E4.112912

(n°30) Oratoire dédié à Saint Georges. (1878).

Rue du Revin. N49.984465 E4.123783

(n°32) Oratoire dédié à ND de Lourdes,

rue de la Grande Lobiette. N49.980002 E4.137822

(n°34) Oratoire situé rue de Momignies.

N49.992774 E4.118165

(n°36) Notre Dame de Bon Secours. (1883).

Chapelle située dans les bois près du ruisseau

Rie de Bon Feu. N49.978235 E4.120975

(n°38) Chapelle saint Laurent.

N50.004120 E4.102468

(n°40) Chapelle dédiée à St Antoine de Padoue,

ND de Délivrance, St Benoit. (1887).

Rue Gabriel Péri. N49.992715 E4.086902

St Gorgon.

Les reliques de saint Gorgon, sont conservées à Anor.

Le culte du martyr ne semble pas tomber en désuétude, malgré les impondérables : en 1978 et 1979, le passage du Grand Prix cycliste de Fourmies provoqua l’annulation des cérémonies ! Par centaines, les pèlerins se donnent rendez-vous, le deuxième dimanche de septembre, afin de participer à la procession qui les conduit de l’église paroissiale à la chapelle de Saint-Gorgon, où un office solennel est célébré en plein air. Durant la semaine suivante, deux messes quotidiennes sont dites dans l’humble édifice. Enfin la neuvaine s’achève le lundi suivant par une cérémonie à la mémoire des pèlerins décédés.

(n°43) Chapelle dédiée à N.D de Lourdes.

N49.975261 E4.088724

(n°45) Chapelle du grand saint Esprit.

Rue de la Neuve Forge. N49.974644 E4.121961

(n°47) Chapelle dédiée à ND de Walcourt.

Rue du Revin. N49.986303 E4.114998

(n°49) Chapelle de 1871 dédiée à plusieurs saints.

Rue de la Carrière

(n°51) Chapelle dédiée à ND des Miracles. Deux

pierres datées 1703 et 1786 sont scellées dans le mur.

Rue de la Chapelle Blanche. N49.988693 E4.149621

(n°53) Chapelle érigée en 1885

et dédiée à plusieurs saints.

Rue de la passe d'Anor. N49.994238 E4.139038

(n°55) Notre Dame du Mont Carmel.

Rue de Momignies. N49.993342 E4.109305

(n°57) Calvaire d'Anor. (1887).

Rue du Revin. N49.988509 E4.105915

(n°62) Oratoire dédié à saint Hubert. (2001).

N49.993578 E4.146778

Aménagement urbain de renaturation et de valorisation du Ru des Anorelles, inauguré le samedi 25 juin 2016.

Dossier presse PDF

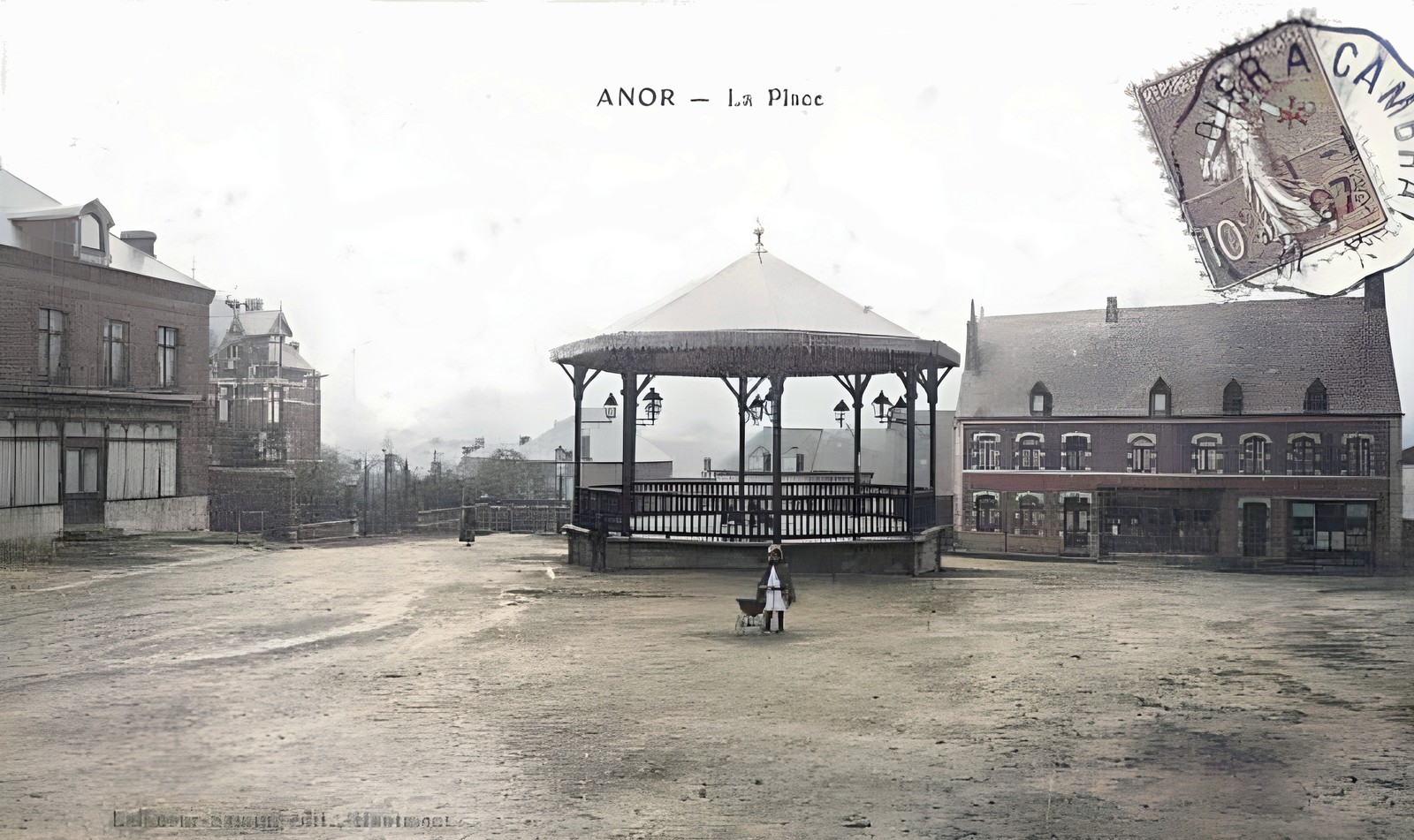

L'ancien kiosque d'Anor. Carte postale colorisée.

Le kiosque à musique d'Anor édifié avant 1905 sur la Place de l'Eglise a été détruit

par l'artillerie allemande le 17 mai 1940.

Faire connaître la page consacrée à la commune d'Anor via Facebook.

Sources : Wikipédia, Ville d'Anor, SI Anor.

"Albums de Croÿ Tome I et Tome II, Propriétés des Croÿ, Édition du Crédit Communal de Belgique"

Jean Paul Berthe, Jean Jacques Dobbelstein, Laétitia Baivier, Mickaël Tilmant,

Sylvie Meunier, Claudie Péan, Annick Pecqueur Ducrocq,

Annick Gosset Meltz, Patrick Pagnier, Christian Pavot, Melvin Dupont,

Gérard Lemaire ont contribué à la réalisation de cette page.

| Page de présentation | Répertoire des 150 communes | Les petits + de l'Avesnois | Formulaire de contact |

|

Le

château de Merode et le

Musée du

verre à Trélon L'Ecomusée de l'Avesnois à Fourmies Ohain |