Code postal : 59212

Nb d'habitants en 2017 : 2903

Superficie : 13,86 km2

Mairie de Wignehies : 10, place François-Mitterrand

Horaires d'ouverture :

Lundi au Vendredi : de 08h00 à 12h00

et de 13h30 à 17h30

Tél : 03 27 60 09 47

Fax : 03 27 60 64 15

Mail : mairie.wignehies@wanadoo.fr

Localisation sur carte du patrimoine de Wignehies : Ici

Wignehies, la ville, Culture, Histoire et patrimoine.

Source Gallica, Bulletin de la Commission historique du département du Nord - 1866, et annuaire statistique du département du Nord - 1838 (textes numérisés)

Wignehies, noms anciens : Wiggnies, 1115, Cart. de l'abb. de Bourbourg. - Wigneries, 1186, J. de G., ann. du Hain. XII, 339. - Wingnechies, 1223, Cart. de la terre de Guise. - Wuinehies, 1285, 1er Cart. du Hainaut. - Wignezies, 1484, Manusc. de la bibl. de Val. - Wignies, 1349, Pouillé de Cambrai. - Vugnies-en-Tiérasse, 1387, Lettre de rémission de Charles VI, roi de France. - Wignehies, 1740, doc. top.

Monuments : Église construite avant 1600. Anciennes bornes en pierres, limitatives des droits des abbayes de Liessies et de St-Denis-en-France.

Faits historiques : Village appartenant, au XIIe siècle, aux religieux de l'abbaye de St-Denis-en-France, qui le soumirent d'abord à la loi de Vervins, puis, en 1243, à celle de Laon.

Paroisse du décanat d'Avesnes, en 1186.

Charles VI, roi de France, accorda, en 1387, à un mayeur de cette commune, nommé Jehan Defresne, détenu dans les prisons de Ribemont, pour blasphème et rébellion envers un des sergents royaux, une lettre de rémission qui lui imposait un pèlerinage à N.D. de Boulogne-sur-Mer et l'offrande, à cette vierge, d'un cierge de quatre livres de cire.

Wignehies faisait partie de la terre et pairie d'Avesnes.

En 1787, le duc d'Orléans y avait encore des rentes et le droit de chiennage.

Wignehies, un des villages les plus considérables de l'arrondissement, a 2134 habitans, dont 80 indigens et 9 mendians.

Il a 1352 hectares de superficie, savoir : 569 en terres labourables, 637 en prés, 17 en vergers, 77 en bois, 10 en fonds d'habitations, 37 en routes et chemins, et 5 en rivières.

Sa culture ordinaire consiste en froment, avoine et pommes de terre. Ses productions principales sont le froment et l'avoine. Les pâtures, qui forment près de la moitié de son territoire, servent à la nourriture et à l'élève des bêtes à cornes.

L'industrie des habitans constate dans la fabrication des objets de bonneterie. Wignehies possède en outre 4 brasseries et 3 moulins à farine mus par les eaux de la Petite-Helpe.

Hameaux et lieux dits : Les Égurcies. Le Bois St-Denis. La Fosse Noire. Rambucamp. Les Mailliets. La Rue Gaugand. La Rue-là-Haut. La Rue Jean Defresne. Ranguillies. Champdermont. Le Couroye. Les Ringard. Le Champ d'Erfaux. Le Moulin Paquier. La Cense. Les Rues du Terne, Neuve et de l'Abbaye.

L'église St Etienne à Wignehies.

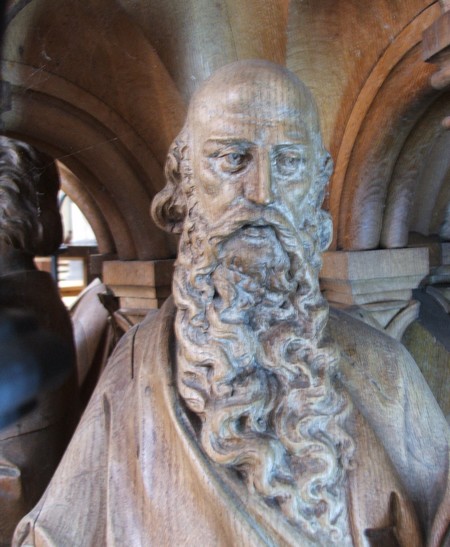

Fauteuil du célébrant.

La remarquable chaire de l'église de Wignehies

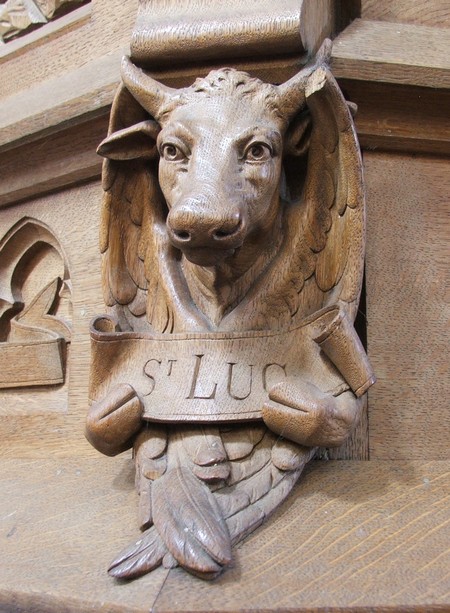

Détail du socle de la chaire

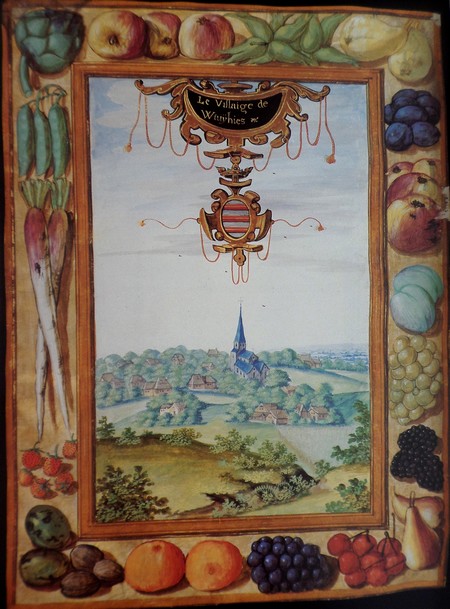

Wignehies sur les albums de Croÿ.

Voir en grand formant

Wignehies "Le Villaige de Wiuÿhies", la vue est prise de l'est-sud-est. Des chaumières environnées de verdure sont groupées par deux ou trois sur un relief légèrement accidenté. Au centre, l'église est coiffée d'ardoise. Elle est bâtie en moellons de pierre couverts d'un enduit rosé. Le clocher est surmonté d'une flèche élancée en ardoise. La nef est éclairée de fenêtres hautes. Deux autres vaisseaux doublent la nef et le chœur de chaque côté. Un oculus éclaire et aère les combles de chacun des vaisseaux. L'édifice dédié à Saint Etienne, élevé en partie à l'époque romane, a été reconstruit au XIXe siècle.

La nef de l'église St Etienne

Le maître autel en marbre et pierre.

Réalisé par la marbrerie Vienne de Cousolre.

La rampe de la chaire.

Banc de communion en chêne sculpté séparant le chœur de la nef.

Bas relief de l'autel représentant La Cène.

Maître autel dédié au Sacré-coeur de Jésus, offert par Mr Paul Legros.

Il a été consacré par Mr Monnier, évêque de Lydda le 18 avril 1892.

Les reliques sont de St Firmin et de St Piat.

Le Christ en croix

L'orgue de l'église St Etienne

St Michel terrassant le dragon

Les fonts baptismaux

Vitraux offerts par les paroissiens.

Sculptures sur l'autel

Détail des confessionnaux - Gustave Pattein

Détails des stalles de Gustave Pattein (1849 - 1924)

Monument aux Morts de Wignehies du sculpteur Meurant et de la Société granitière Gaudier-Rembaux.

La Poste de Wignehies.

Fontaine sur la Place.

Sculpture contemporaine sur la place.

La Mairie de Wignehies.

Stèle érigée en mémoire des combattants tombés

en AFN et en Indochine. GPS : 50.01527, 4.01111

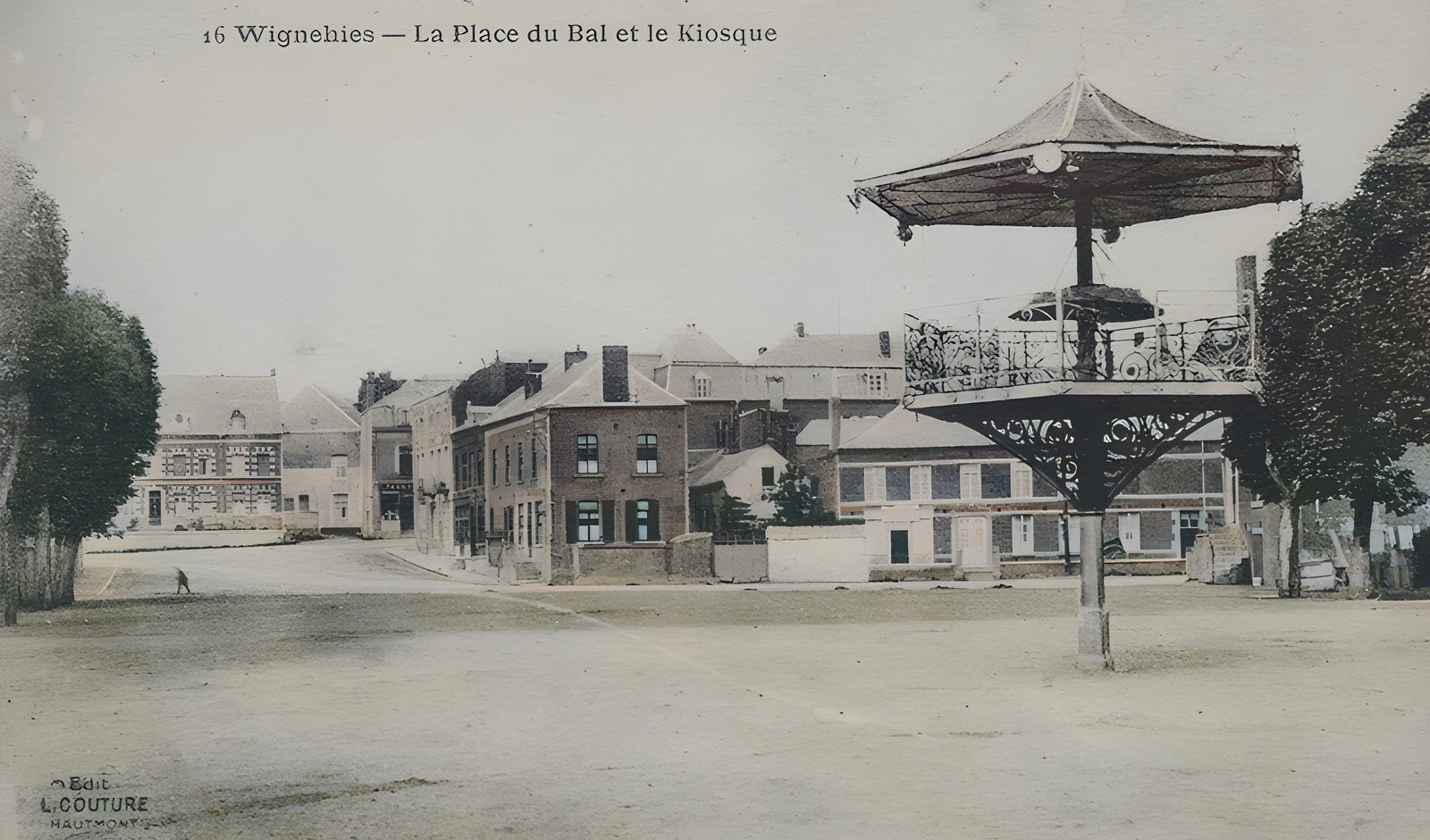

Le kiosque

Aménagement urbain sur l'Helpe Mineure.

Salle des sports Pierre Coubertin.

L'épopée de la filature François Boussus.

Filature François Boussus. La maison du concierge, Rue Jean des Fresnes.

La maison du concierge sur une vue aérienne colorisée de 1929.

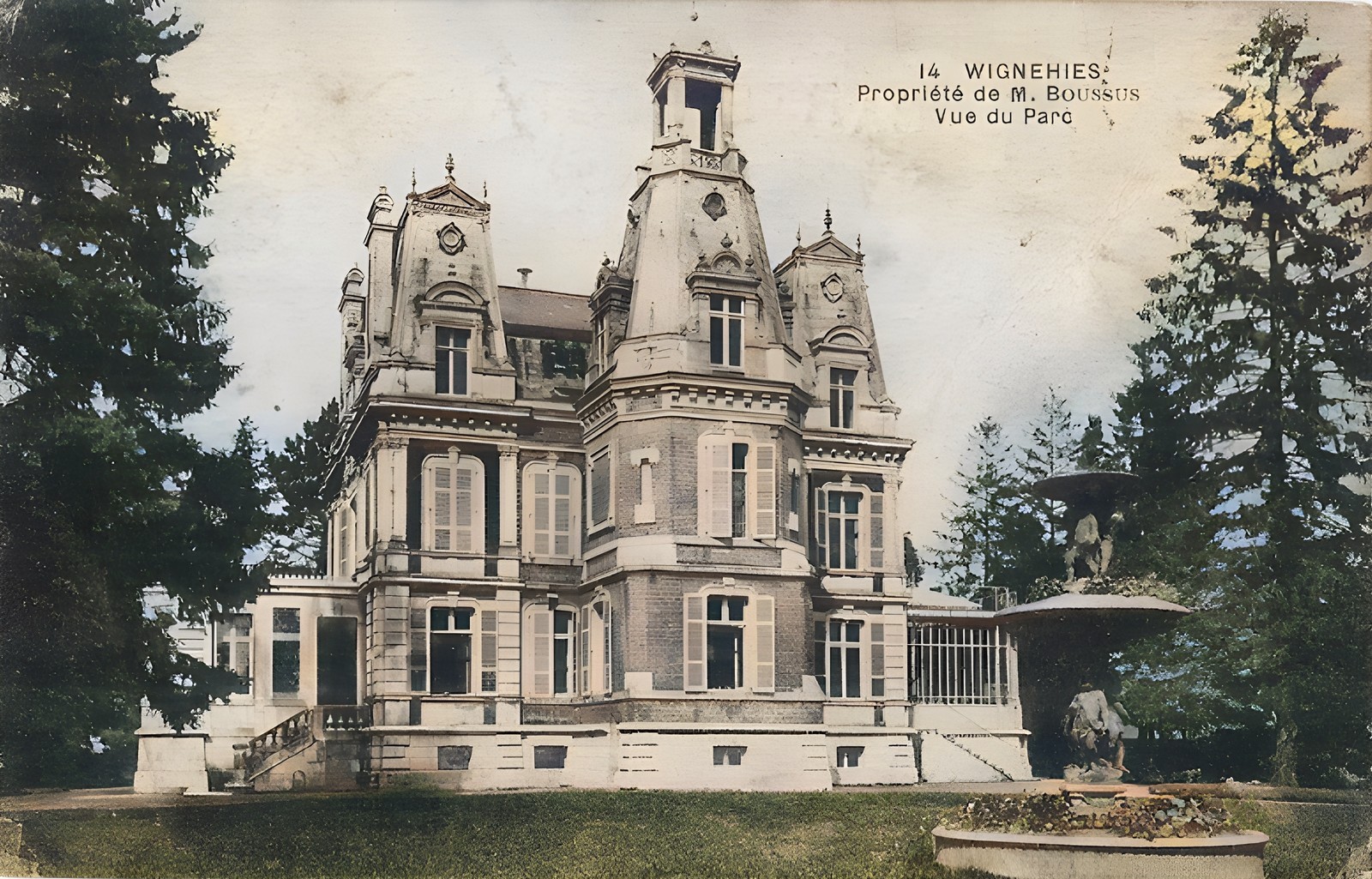

Fils de François Joseph Bossus serrurier et mécanicien à Guise et de Jeanne Victoire Beaurin, il est diplômé des Arts et Métiers (Châlon promotion 1847). Il débute à Reims comme ajusteur dans la Maison Pierrart-Parpaite, dirigeant de l'établissement de Foucamprez et Coquelet ; en 1853, il fonde un peignage à Wignehies et crée en 1855 avec M. Carlier un établissement de peignage et filature. Puis par la suite en 1865, il fonde à Wignehies un nouvel établissement de modèle peignage et de filature auquel il adjoint en 1873 un tissage. Il est devenu l'un des maîtres incontestés de l'industrie lainière et l'auteur du développement des industries de Wignehies. 21 filatures et 110 tissages ont été fondés au lendemain de la guerre de 1870. En 1871, il est actionnaire dans l’achat d’une verrerie à Anor, il est l'un des fondateurs de l’institut de commerce de Paris, membre de la chambre de commerce d’Avesnes. En 1880, il est conseiller municipal à Wignehies ainsi que conseiller général du canton de Trélon et réélu en 1886. En 1882, il confie la direction de son usine à M. Ernest Charié (Ingénieur Arts et Métiers). Boussus veuf de son épouse Aglaé Elisa Camille Demanet depuis 1859 se remarie le 5 décembre 1866 à Blanche Emilie Bonnechère. Au cours de ses batailles politiques, Boussus a porté de nombreuses attaques contre les conservateurs et tout particulièrement contre les boulangistes dans la Tribune du Nord, ce journal qui joue un rôle déterminant dans la propagande électorale républicaine. Un de ses grands thèmes est l'anticléricalisme. En 1884, François Boussus achète pour 700 000 francs le château de Beugnies et 244 ha de bois et de pâturages. Cette propriété appartenait à Philipe-Égalité arrière petit-fils de Régent et cousin de Louis XVI. Il adopte un mode de vie dit de grand bourgeois voir de noble ce qui lui vaut par la suite d'être appelé le « baron de Beugnies » par le journal de Fourmies. Entouré d'une abondante domesticité, une dizaine de personnes, Boussus recevait régulièrement des hommes politiques et des industriels. Puis décède de maladie à Wignehies. À sa mort, Boussus laisse une fortune comprise entre 8 et 12 millions de francs. Le nom de la rue menant à son usine fut appelée rue François Boussus. Ses établissements et son château disparaissent pendant la guerre. M. Charié continue sa collaboration à son fils Paul Émile François Boussus jusqu'en 1914 qui par la suite deviendra Président de la chambre des commerces d'Avesnes de 1906 à 1928, conseiller du commerce extérieur et administrateur de la Banque de France.

Le porche fait aujourd'hui partie du patrimoine industriel de Wignehies.

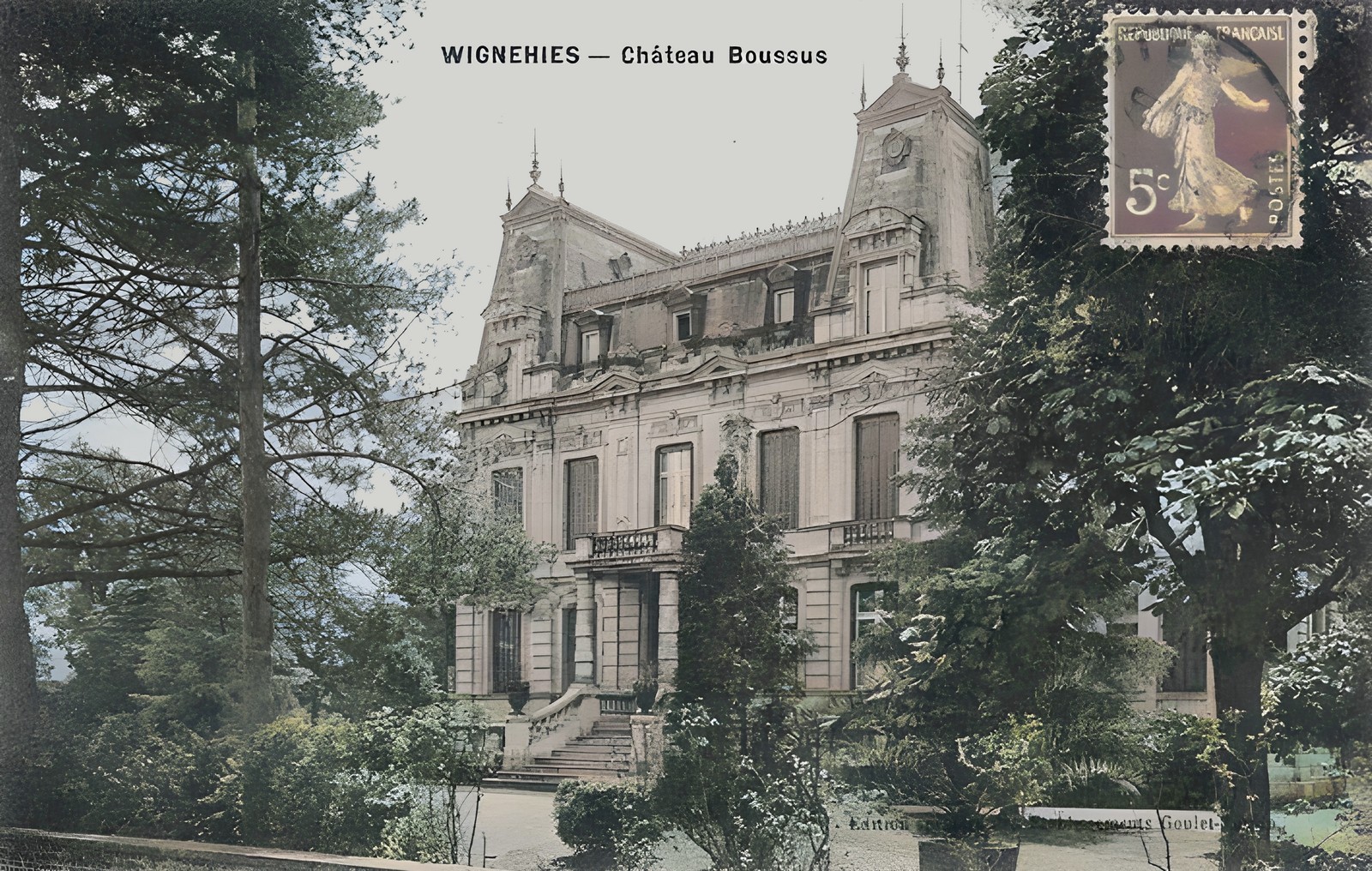

Le château Boussus sur une carte postale colorisée.

Le château Boussus. Vue aérienne de 1929 colorisée.

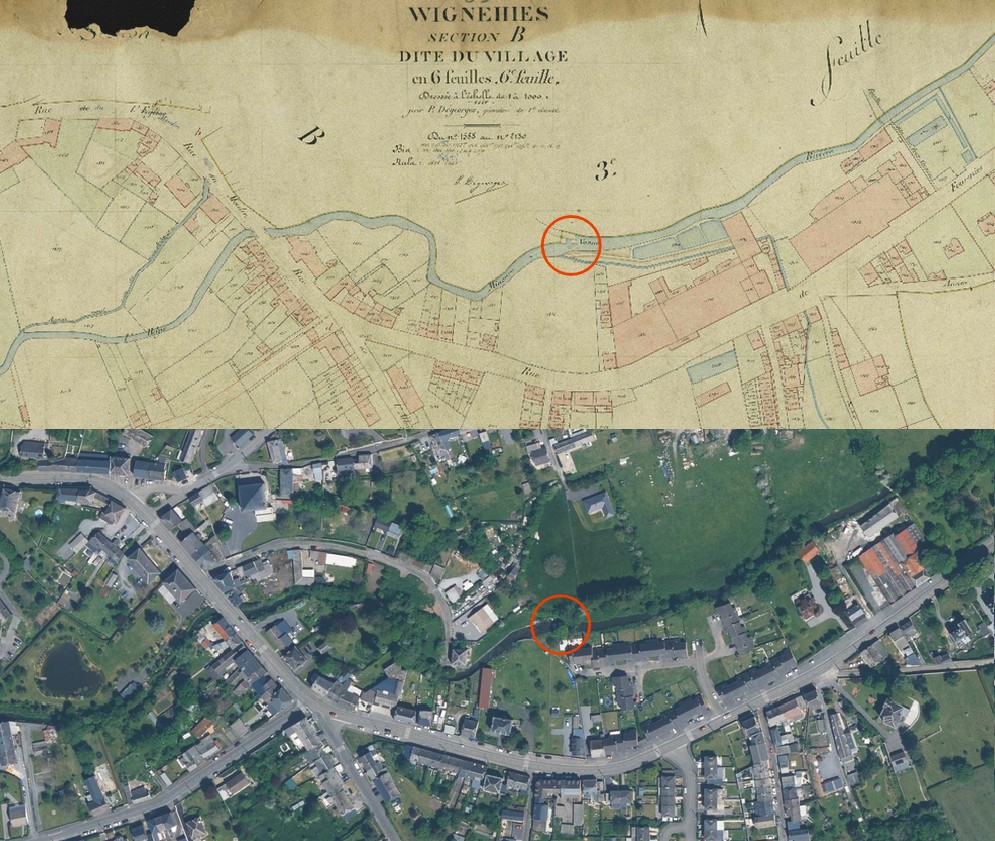

La filature Boussus, le château qui n'existe plus (point rouge) et l'entrée de la rue Jean des Fresnes (point bleu)

La filature Boussus sur une vue aérienne colorisée de 1929.

Le kiosque.

Kiosque conçu par Jean Claude Baudry architecte à Fourmies. Années 1985 / 90.

Le kiosque qui se trouvait autrefois place François Mitterrand.

Oratoire dédié à ND de Lourdes et St Benoît.

Rue du Général Leclerc. N50.020960 E3.995250

Oratoire rebâti en 1868 dédié à St Georges et St Joseph.

Rue Neuve. N50.003567 E4.012493

Oratoire de 1742 dédié à ND de Montague.

Rue Ghesquière. N50.01005 E4.02095

Chapelle de 1683 dédiée à Jésus et ND de Montserrat.

Ruelle Passe Croisette. N50.017549 E4.014269

Oratoire de 1908 dédié à St Sylvestre.

Rue du Ranguillies. N49.991346 E4.014291

Oratoire dédié à St Jean.

Rue Gogand. N50.006867 E4.004579

Calvaire situé Rue Léo Lagrange / Chemin du Rambucamp. N50.018886 E4.019208

Niche située rue des Ecoles

N50.01525 E4.01085

Oratoire dédié à Dieu, ND de la Délivrance et ND de Walcourt. Rue du Petit Champ d'Ermont.

N50.017383 E4.013696

Oratoire situé Rue Léo Lagrange / Chemin du Rambucamp. N50.018905 E4.019213

Oratoire situé Rue Léo Lagrange / Chemin du Rambucamp. N50.018905 E4.019213

Oratoire dédié à St Gorgon.

Rue Gogand. N50.008676 E4.005665

Oratoire de 1924 dédié à ND de Délivrance et ND des

7 Douleurs. Rue Neuve. N50.002086 E4.013182

Oratoire consacré à l'église de Wignehies.

Vieux chemin de Fourmies. N50.015613 E4.016780

Oratoire situé chemin des Fonds.

N50.003945 E3.993195

Niche située rue Léo Lagrange

N50.01738 E4.01078

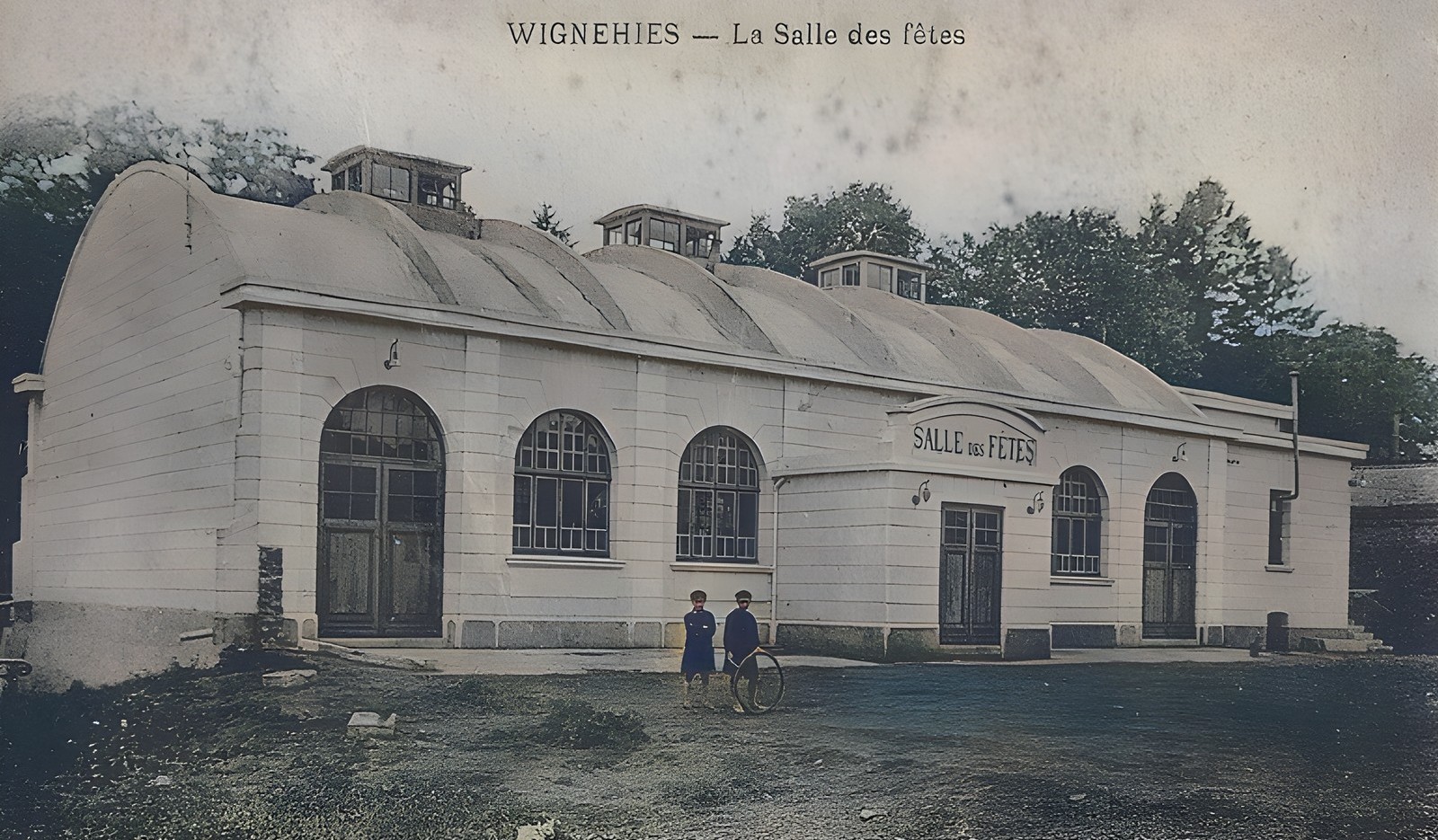

La salle des fêtes de Wignehies, Place François Mitterrand

GPS : N50.016053 E4.003702

Le château Boussus et la salle des fêtes sur une vue aérienne colorisée de 1948.

La digue Boutard sur une carte postale colorisée.

La digue Boutard sur le cadastre et la projection sur une vue satellite.

Les vannes sur une vue aérienne de 1951

Entrée de l' ancienne filature Bulteau, Rue du Général Leclerc. GPS : N50.018718 E4.001167

Cette entrée existe toujours. Les bâtiments restant abritent un commerce.

Ancien Hospice de Wignehies

A l’origine, le leg d’un habitant de Wignehies à savoir Monsieur FONTAINE Florent qui indique clairement dans son testament en date du 7 février 1878 ses dernières volontés. Il donne bâtiments, cours, jardins, pâtures et dépendances à la commune et demande que cela devienne un hospice pour les vieillards des deux sexes, les blessés, malades sans ressources ou indigents. A cette même époque, un autre habitant de Wignehies Monsieur Auguste CARLIER lègue aux pauvres une somme de 150 000 francs avec la charge pour la commune d’établir un hospice pour les vieillards.

De ces volontés de deux industriels naîtra l’hospice FONTAINE et CARLIER dont le nom subsiste encore aujourd’hui au fronton de l’établissement. En 1913, Monsieur Emile Jean Baptiste BUISSART, ancien marchand de bois, donne à l’hospice diverses propriétés (4 maisons et une pâture).

Source texte: http://residencelesvertesannees.fr

L'ancien hospice a gardé sa vocation d'accueil pour les personnes âgées.

Faire connaître la page consacrée à la commune de Wignehies via Facebook.

Sources : Wikipédia

"Albums de Croÿ Tome II, Propriétés des Croÿ, Édition du Crédit Communal de Belgique."

Marie-France et Daniel Michaux, Sylvie Meunier, Claudie Péan et Mickaël Tilmant

ont contribué à la réalisation de cette page.

| Page de présentation | Répertoire des 150 communes | Les petits + de l'Avesnois | Formulaire de contact |

|

Communes limitrophes La ferme - château du Pont de Sains à Féron L'Ecomusée de l'Avesnois à Fourmies |