Code postal : 59144

Nb d'habitants en 2017 : 1101

Superficie : 5,68 km2

Mairie de Wargnies le Grand : 7, rue des Écoles

Horaires d'ouverture :

Lundi au Vendredi : de 08h00 à 12h00

Tél : 03 27 49 71 95

Fax : 03 27 35 90 81

Mail : mairie-de-wargnies-le-grand@wanadoo.fr

Localisation sur carte du patrimoine de

Wargnies le Grand : Ici

Wargnies le Grand, le village, Histoire et patrimoine.

Source Gallica, Bulletin de la Commission historique du département du Nord - 1866, et annuaire statistique du département du Nord - 1838 (textes numérisés)

Wargnies le Grand, noms anciens : Warniacus, 899, Cart. de l'abb. de Saint-Amand. - Wariniacum, 921, id., id.- Warini, Chron de Gislebert, 122. - Guariniacum, 1107, Miroeus II, 1151. - Grant-Wargny,

1186, J. de G., ann. du Hain XII, 339. - Gariniacum, 1210, Cart. de l'abb. de Saint-Amand. - Warigniacum, 1246, id., id. - Waregni, 1285, 1er cart. du Hainaut. - Waregny, 1302, 2°

cart. du Hainaut. - Grand-Waregni, 1349, Pouillé de Cambrai. - Wargny, 1354, pierre tombale du lieu. - Warny-le-Grand. - Grand-Warnies, doc. typographiques.

Monuments : Beaux fragments de pierre tombale de 1354, sculptée et armoriée.

Ancien château, déjà en ruines après les guerres de Louis XIV, converti en maison de ferme.

Église construite au commencement du XVIIe siècle.

Faits historiques : Paroisse du décanat de Valenciennes, en 1186.

En 1340, le duc de Normandie, fils de Philippe, roi de France, essaya vainement de surprendre Le Quesnoy, et en se retirant brûla les deux Wargnies et plusieurs autres villages.

Willaume, sire de Wargny, chevalier, donna, par lettres du 8 juin 1371, à Willaume de Wargny, son neveu, fils de Huon de Wargny, la moitié de la terre, justice, seigneurie, revenus et dépendances du grand Wargny, à charge de tenir cette moitié à foi et hommage de lui donateur, à la redevance de 40 sous par an. Des difficultés s'élevèrent peu de temps après sur la propriété de cette terre entre Willaume de Wargny, fils de Huon, et Jean, seigneur d'Aisne, dont la femme était petite-fille de Béatrix de Wargny, sœur germaine du précédent possesseur. Le procès commencé à ce sujet fut soumis en 1384 a l'arbitrage du comte de Hainaut.

La seigneurie de Wargnies a successivement appartenu aux familles de Wargnies, de Honcourt, de Nouvelles, de Montigny, de Glimes et d'Anneux.

Wargnies le Grand n'avait au commencement du dernier siècle que 281 habitans; il a aujourd'hui une population de 665 individus, 240 indigens et 5 mendians compris.

Sa superficie comprend 509 hectares, dont 359 en terres à labour, 86 en prés, 38 en bois, 6 en fonds de bâtimens, 18 en routes et chemins, et 2 en rivière.

On y cultive le blé, le seigle, l'orge d'hiver, les féveroles, le colza, l'olliette, l'hivernache et l'avoine. Ses produits principaux sont le blé, l'orge et l'avoine.

On trouve en ce village de Wargnies le Grand 1 moulin à eau à farine, 1 moulin à huile et 2 brasseries.

Hameaux et lieux dits : La Ferme du Château. La Sucrerie. Les Champs de l'Épinette, de la Voie de Valenciennes, de la Roquette, du Moulin, des Buissons Chauds, de la Voie du Quesnoy.

Le chevet.

Les fonts baptismaux

Un des tableaux du chemin de Croix

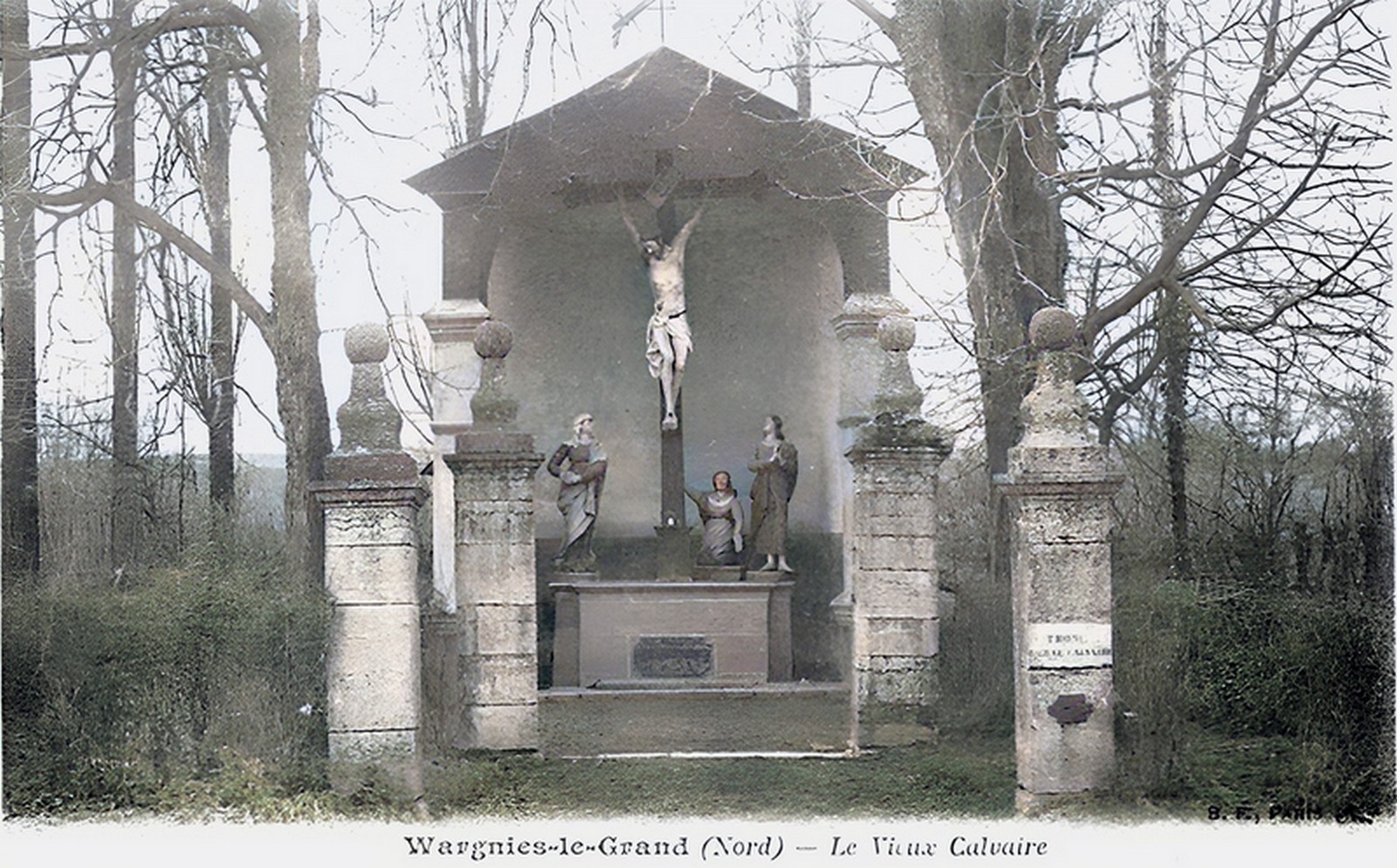

Calvaire en bois signé Jean-Baptiste Danezan (1784)

Niche de la façade.

Vestige de l'ancienne église.

Mairie de Wargnies le Grand.

Chapelle Saint Roch - 1847

N50.306335 E3.666643

Chapelle de la Ste Vierge restaurée en 1952,

rue de la Raquette. N50.312273 E3.652315

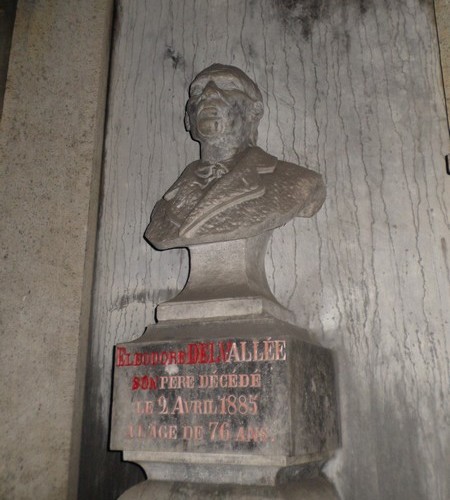

Le tombeau du Philanthrope.

Les habitants de Wargnies le Grand appellent simplement "caveau Delvallée" le tombeau qu'un propriétaire riche, Xavier Eléodore Delvallée (1847-1926), original, rentier et célibataire, fait construire à la fin de sa vie. Extérieurement, le tombeau se présente comme une masse haute de 7 mètres, large d'une vingtaine de mètres, et dominée par un Christ en croix.

L'accès se fait par une porte-grille encadrée par deux petites tours crénelées,

qui mène à une petite chapelle accessible par quelques marches et formant

vestibule. Un escalier conduit alors aux pièces souterraines.

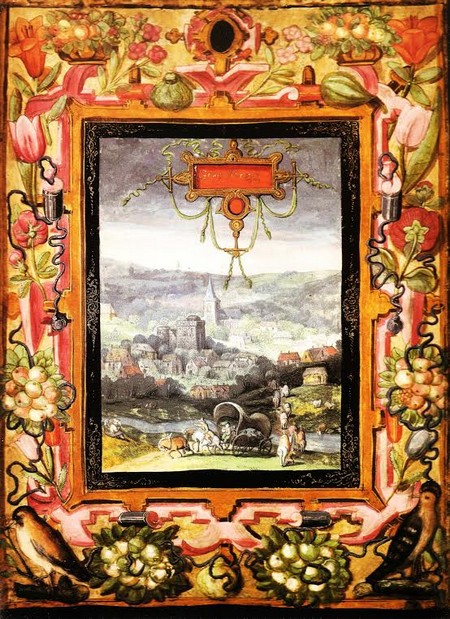

Wargnies le Grand sur les albums de Croÿ

Voir en grand format

L'église Saint-Amand à Wargnies le Grand.

L'ancien clocher de l'église Saint-Amand

Carte postale colorisée. Le clocher sera endommagé et les clochetons détruits par les allemands en 1917

Le XIIIème siècle est la date approximative de la construction de la première église. Il ne reste que les 4 colonnes à chapiteaux qui ornent le parvis de l’église actuelle. L’église du XIIIème siècle était située au centre du jardin public actuel (cimetière communal jusqu’en 1926).

1793 : première représentation cadastrale de l’église, transformée en salpêtrerie sous la Révolution car incendiée (pavage en pierres bleues entièrement calciné)

1842 : réparation de la couverture avec des ardoises neuves de Fumay, réparation des plafonds, nouveau pavage en pierres noires de Belgique (anciennement bleues).

Juin-juillet 1862 : démolition du clocher

25 mars 1892 : premier projet de construction d’une nouvelle église implantée en face de l’ancienne, projet de l’architecte Fievet qui renonce à la direction des travaux pour raison de santé en avril et qui est remplacé en mai par Dutouquet, architecte à Valenciennes.

11 octobre 1892 : pose de la première pierre, suivie de la démolition de l’ancienne église en mars 1893.

Mai 1897 : réalisation du nouveau pavage (au frais de Mme Derveaux qui fit faire aussi le maître-autel et les vitraux du chœur.

3 mars 1898 : désignation de l’architecte Depasse, 3ème architecte sur le projet, Dutouquet étant décédé.

11 avril ouverture solennelle de l’église au culte à l’occasion du lundi de Pâques.

24 octobre 1898, plans d’exécution de l’autel par l’architecte Auguste Depasse.

Eté 1899 : l’édifice est rejointoyé

Octobre 1899, les pilastres sont taillés par Lebecq Dubois, maître tailleur de pierres.

Novembre 1899 chemin de croix érigé et cloches réinstallées.

Avril 1900 : achèvement de la construction.

Détail de la chaire.

Histoire récente: 29 déc 1906: deux pierres tombales (représentant une femme sur l’une, et un seigneur de Wargny et sa femme sur l’autre) disposées sur la façade principale de l’église sont classés Monuments Historiques.

1917 : les cloches sont soustraites par les troupes allemandes, le clocher est endommagé et les clochetons détruits.

1922, 3 nouvelles cloches sont bénies.

1930, démolitions, réfection de voutes en briques creuses avec revêtement d’enduit en simili-pierre avec joints teintés, incrustés, formant appareil de pierre (système Fabre) et raccord de moulures.

1972-74 : réfection de la couverture du clocher et de la nef sur charpente existante en bardeaux shinghles de type courant avec pose de nouvelles gouttières et de tuyaux de descentes d’eau.

1990 ; le calvaire de Danezan (XVIIIème siècle), après son rachat par la commune et sa restauration, est transféré dans le transept droit de l’église.

1994 : travaux de charpente et couverture au niveau des noues car charpente endommagée sur le versant sud ouest, remplacement des quatre noues en zinc avec raccordements provisoires à la couverture en bardeaux.

L'autel.

Niche de la façade.

Sculpture de St Joseph en bois.

Monument aux morts de Wargnies le Grand.

Wargnies le Grand est la seule commune de France où le percepteur distribue de l'argent aux contribuables.

Les origines de cette tradition se perdent dans la nuit des temps et nourrissent plusieurs hypothèses.

Pour l'une, il s'agirait d'une fondation instaurée à la suite d'un désastre, peut-être l'incendie provoqué en 1340 par le duc de Normandie.

Une autre y voit une curieuse tradition remontant à la fin du XIIIe siècle. A cette époque, un seigneur qui possédait les terres de Wargnies Le Grand, parvint à retenir auprès de lui de nombreux serviteurs alors que les habitants, terrifiés par les ravages d'une épidémie, s'enfuyaient. En reconnaissance, il leur donna ses terres. Celles-ci furent ensuite louées et l'argent de la location distribuée à tous les habitants, riches ou pauvres. Cette tradition est perpétuée, sous le nom de "Grande Aumône".

Avant la Révolution, ces biens étaient administrés par les mayeurs et échevins de Wargnies le Grand. Plus tard, la gestion en fut confiée au bureau de bienfaisance. L'arrêté du 30 mai 1808 les remit sous l'administration du corps municipal et simplifia le mode de distribution des revenus.

En 1942, le journal "La Croix" raconte que le percepteur donna cette année là, les arrérages des trois dernières années, maintenant une tradition vieille de 7 siècles.

Remembrement, échanges ou ventes de parcelles, mise à quatre voies de la RN 49 : ce patrimoine connut des transformations au fil des âges. Il est aujourd'hui d'une superficie de 14 ha 81 a 56 ca, qui ont généré en 2009, 2 795 euros de fermages, à partager entre les mille et quelques Wargnisiens.

Les habitants poussent chaque année la porte de la salle des fêtes. Ils notifient leur retrait sur la feuille d'émargement. Car la distribution est préparée aussi minutieusement qu'une journée d'élection. Chacun des foyers bénéficiaires dispose d'une enveloppe à son nom, qui contient la fameuse somme.

Le tombeau du Philanthrope. N50.307231 E3.667328

Le mausolée reste une énigme en bien des points. La tradition veut que Xavier Delvallée ait transporté des tonnes d'argile sur des wagonnets tirés par un cheval en utilisant un chemin de fer Décauville. On ignore comment ont été amenées sur place et ajustées les énormes pierres taillées ni, si Delvallée a eu recours à un architecte, qui a sculpté les personnages, bien qu'un des bustes soit signé. L'intérieur du tombeau est en pierre bleue de Soignies et est composé de deux salles souterraines. La première est une chapelle et la seconde abrite le sarcophage réaliste représentant le défunt allongé sur son lit de mort. A son chevet est agenouillée une religieuse en prière pour l'éternité, message d'outre-tombe appelant à la paix et au recueillement. Ce "philanthrope", avait mené une vie charitable et légué ses biens aux pauvres. Cette statue de près de 2 mètres de haut, juchée sur un socle haut de 2 mètres également, occupe le centre de la pièce, de forme octogonale, qui est constituée de dalles triangulaires montant jusqu'à la verticale pour se rejoindre au-dessus de la tête du personnage. Sur les murs du pourtour, Xavier Delvallée fait installer les bustes de ses proches parents. Chose étrange, quatre d'entre eux sont morts en avril. L'un des bustes porte la signature de "Boulenger". On peut penser que cet artiste, sculpteur à Valenciennes, est aussi l'auteur des autres statues. Au-dessus du gisant, l'épitaphe du philanthrope est gravée sur une plaque : "Il dit au dernier jour Adieu mes chers concitoyens je sors de ce monde avec l'espoir que vous ferez exécuter mes dernières volontés. Je vous dis adieu consolez vous soyez unis vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix habitera parmi vous priez pour moi... Xavier Eléodore Delvallée sur son lit de mort Grandeur naturelle".

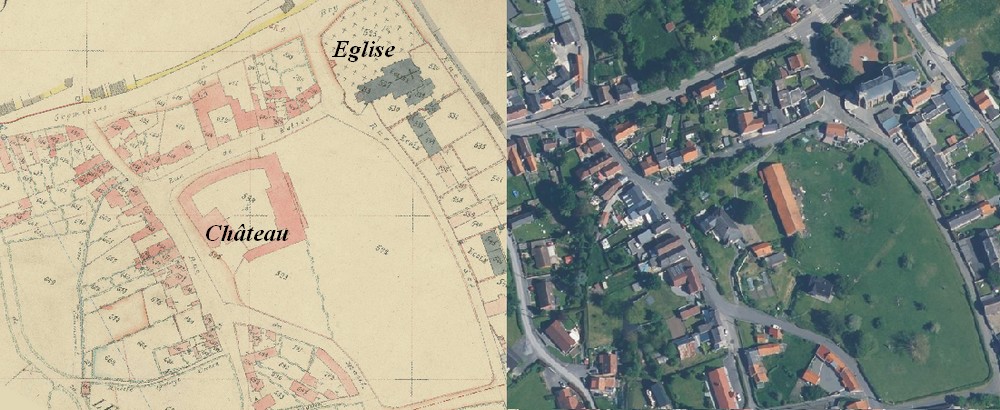

Vestiges du château de Wargnies le Grand

Ce château, reproduit sur les miniatures de Croÿ vers 1600, a été un robuste château féodal, habité par des familles prestigieuses, les D’Anneux notamment, et érigé en marquisat au XVIIe siècle. Détruit lors des conflits suivants, il est devenu exploitation agricole, tout en gardant des restes de son passé prestigieux, en particulier des oubliettes remarquables par leur taille autant que par leur plafond voûté.

Elles datent du XIIe siècle. Il faut savoir que le seigneur de Wargnies-le-Grand avait, à l’époque, le droit de rendre la basse, la moyenne et la grande justice. Quand on descend les différents escaliers, on peut retrouver six cachots répartis sur les trois niveaux de ces oubliettes où on peut encore voir en lieu et place les anneaux où les gens étaient attachés lors de leur emprisonnement.

Un des 6 cachots.

Différentes pierres taillées ont été retrouvées au cours des travaux effectués dans la propriété.

L'escalier menant aux oubliettes.

Le château de Wargnies le Grand sur les albums de Croÿ.

Le château de Wargnies le Grand, sur le cadastre de 1897 et ce qu'il en reste sur une vue satellite.

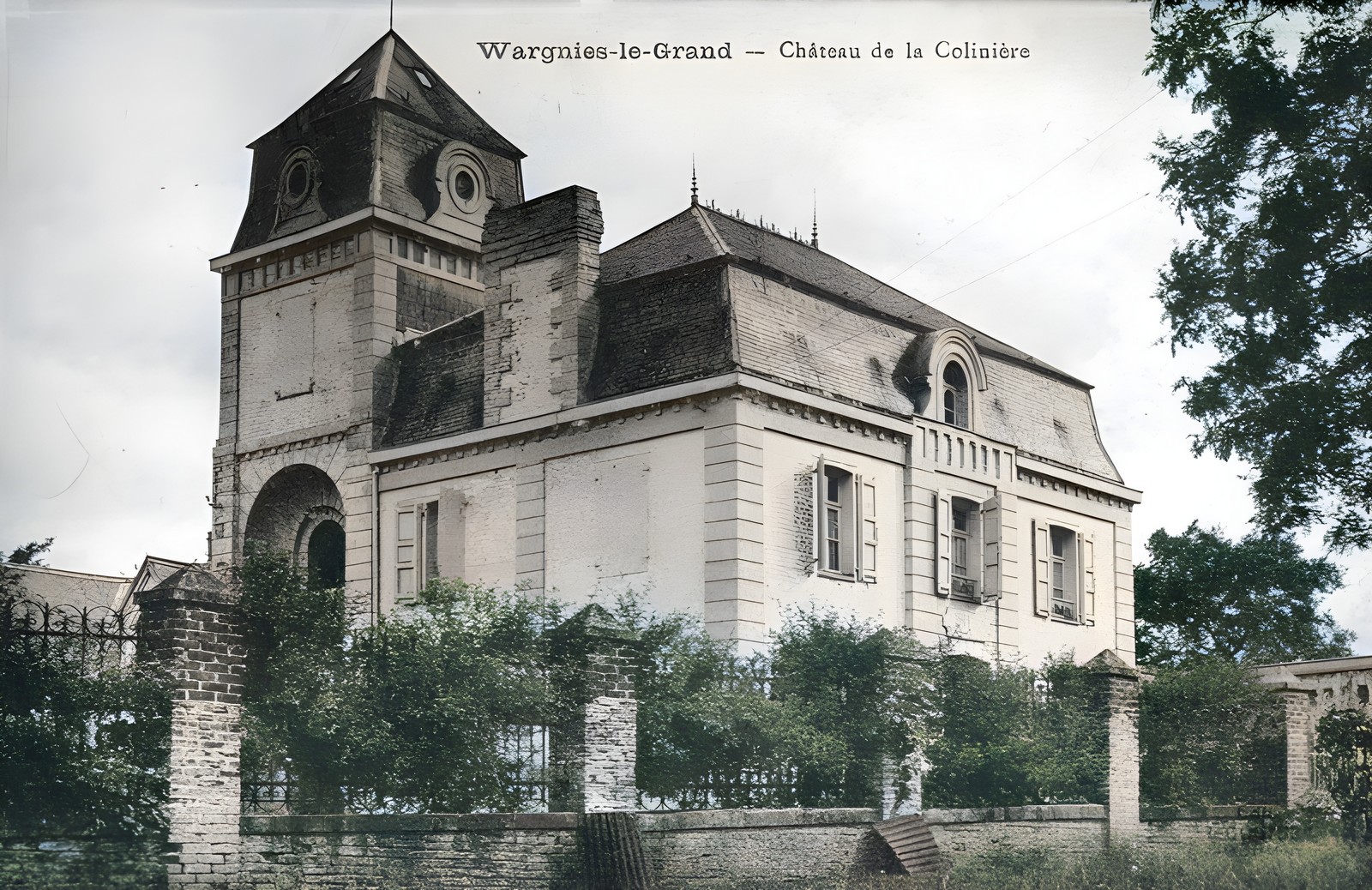

Les ruines du château sur une carte postale de 1907.

La tour que l'on pouvait voir sur les albums de Croÿ n'existe plus.

Deux jolies cartes postales colorisées du château de la Collinière du début XXème siècle.

L'ancienne gare.

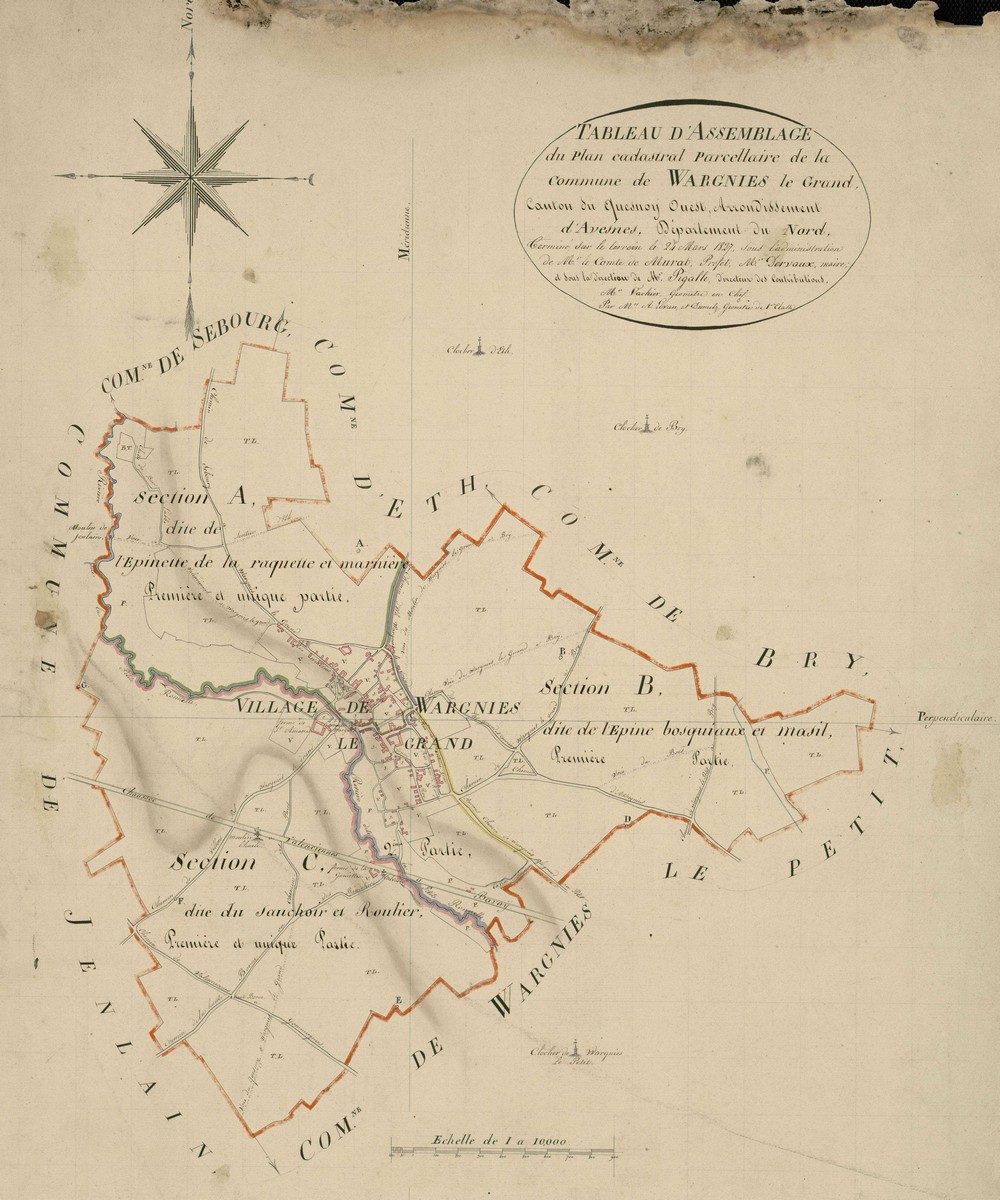

Wargnies le Grand, sur le cadastre de 1827. Voir en grand format

Le calvaire est signalé sur le cadastre le long de la nationale de même que l'ancien moulin à pivot.

Le clocher avant 1917. Voir en grand format

Equipement sportif

La commune de Wargnies le Grand a investi en 2012 environ 80 000 €

dans la réalisation de ce Skate-Park qui fait la joie des jeunes du village et des alentours.

Faire connaître la page consacrée au village de Wargnies le Grand via Facebook.

Source : Fondation Patrimoine

"Albums de Croÿ, Tome IX, Comté de Hainaut VI, Editions du Crédit Communal de Belgique"

Jean-René Lagache, Claudie Péan, Martin Isabelle, Sylvie Meunier, Pénélope Théry,

Gérard Lemaire et Patrick Pagnier ont contribué à la réalisation de cette page.

| Page de présentation | Répertoire des 150 communes | Les petits + de l'Avesnois | Formulaire de contact |

|

Communes limitrophes: Eth et son château Jenlain, le château d'en Haut Bry Wargnies-le-Petit |