Code postal : 59740

Nb d'habitants en 2017 : 533

Superficie : 17,6 km2

Mairie de Liessies : 20, rue du Maréchal-Foch

Horaires d'ouverture :

Lundi : de 09h00 à 12h00

Mardi : de 09h00 à 12h00

et de 14h00 à 16h00

Mercredi au Vendredi : de 09h00 à 12h00

Tél : 03 27 61 81 43

Fax : 03 27 59 89 55

Mail : mairieliessies@wanadoo.fr

Localisation sur carte du patrimoine de Liessies : Ici

Le village de Liessies, l'Abbaye, Histoire et patrimoine.

Source Gallica, Bulletin de la Commission historique du département du Nord - 1866, et annuaire statistique du département du Nord - 1837 (textes numérisés)

Liessies, noms anciens : Villa Letiensis, 1107, Cart. de l'abb. de Liessies. - Ecclesia Lesciensi, 1139, Miroeus II, 820. - Loetias, 1160, id. I, 703. - Leties, 1162, id. III, 342. - Liessyes, 1186, J. de G., ann. du Hainaut XII, 339. - Lessies, 1191, Testament de la comtesse Jeanne, A. Du Chesne, Pr. 72. - Monasterium Liessinense, 1247, Cart. de l'abb. de Liessies. - Ecclesia Liessensis, 1250, id., id. - Leissis, Testament de Hugues 1er de Châtillon, A. Du Chesne, Pr. 92

- Lyessies, 1327, 2e cart. du Hainaut. - Liessies, 1339 , Cart. de. la terre de Guise. - Liessy, 1632, Insc. de la cloche de Potelles. - Liessies, 1642, Acte féodal de la pairie d'Avesnes. - Loetitia , doc. divers.

Monuments : Il ne reste des belles constructions de l'abbaye de Liessies, fondée au VIIe siècle, que deux colonnes placées à la tête d'un pont.

Église bâtie avant 1600. Cloches de 1509 et 1616. Vitraux anciens à la sacristie. Ancienne croix chargée d'ornements. Élégantes petites chapelles en pierres élevées, en 1739, aux quatre entrées principales du village, en l'honneur de St Etton, St-Lambert, Ste-Hiltrude et St-Thomas.

Faits historiques : Lelong, dans son histoire du diocèse de Laon, donne des détails curieux sur la fondation, les vicissitudes et les accroissement du monastère qui existait autrefois en ce village. Nous transcrivons ces détails textuellement: Wibert, comte de Poitou, que Gaifre, duc d Aquitaine, persécutait, reçut de Pépin tout le pays situé sur l'Hèpre, depuis Vault jusqu'à Molbain. Il y bâtit un château à Merlemont, et ayant tué à la chasse un sanglier à Liessies, il trouva ce lieu propre à l'établissement d'un monastère. Il le fit construire en 751, après avoir obtenu des reliques de Saint-Lambert. L'évêque de Cambrai en consacra l'église sous l'invocation de ce saint. Wibert confia le gouvernement de cette maison à son fils Gontrad, qui faisait ses délices des lectures saintes et pratiquait dans une vie privée les devoirs et les austérités monastiques. Gontrad y assembla quelques disciples qu'il forma à la piété par son exemple et par ses discours.

Hiltrude, une de ses sœurs, n'était pas moins portée que lui à fuir le monde et à consacrer à Dieu sa virginité; ses parens la promirent à son insu à Hugues, seigneur de Bourgogne, et fixèrent un jour pour la célébration des noces; mais elle leur déclara qu'elle n'aurait jamais d'autre époux que Jésus-Christ, et se retira dans un bois voisin avec quelques compagnes. Hugues s 'étant rendu au jour marqué, Wibert lui exposa la répugnance d'Hiltrude pour le mariage et lui offrit en sa place Berthe, sa seconde fille, qui avait les mêmes agrémens du corps et de l'esprit. Hugues accepta ses offres et emmena en Bourgogne sa jeune épouse, qui se fit religieuse quelque temps avant sa mort. On rappela ensuite Hiltrude; elle reçut le voile des mains de l'évêque de Cambrai et se retira dans une cellule contiguë à l'église de Liessies. C'est là que la sainte passait ses jours dans la prière, les jeûnes et les veilles. Sa retraite n'était interrompue que par les visites de son frère Gontrad, qui, dans ses instructions, lui expliquait les vérités de la religion.

Son exemple donna lieu à la construction d'un monastère de filles qui subsistait encore à Liessies au Xe siècle. Wibert légua toutes ses possessions depuis Molhain jusqu'à Vault à Hiltrude, qui accepta la donation à condition que ces biens retourneraient à sa mort au monastère de Liessies. Hiltrude mourut le 27 septembre 769. Son corps fut enterré avec celui de Gontrad dans l'église de Saint-Lambert. Ceux de Wibert et d'Ade, son épouse, reposent à l'entrée de la maison.

Les guerres des fils de Louis-le-Débonnaire firent beaucoup de tort à ce monastère, ainsi que les courses des Normands qui, en 881, le ruinèrent, dispersèrent les religieux et en tuèrent même plusieurs. Tout fut saccagé, pillé, brûlé, à l'exception de l'église. Comme elle était déserte, les seigneurs voisins s'en emparèrent, ainsi que des biens; elle n'était desservie que par un prêtre, qui obligea l'évêque de Cambrai à l'interdire parce qu'il y avait enterré un brigand nommé Fragimaire. Cependant le respect que l'évêque avait pour cette maison l'engagea à y placer des chanoines et à lever de terre en 1003 le corps de sainte Hiltrude. Ces chanoines eurent beaucoup de peine à retirer les biens des mains des seigneurs, et surtout de Wédric-le-Barbu, seigneur d'Avesnes, qui demeurait à Château-le-Fay (1).

L'église tombant de vétusté, Ermentrade, femme d'Adelard, riche seigneur de Liessies, en construisit une nouvelle en l'honneur de sainte Hiltrude. Le corps de la sainte y fut déposé et conservé, même contre la fureur des brigands de Beaumont, qui étaient venus à dessein de piller l'église et d'y mettre le feu. Les guérisons procurées aux habitans de Rance, de Trélon, d'Anor et d'autres lieux voisins la rendirent célèbre; elle le devint encore plus lorsqu'en 1095 Thierry, comte d'Avesnes, touché de repentir de la faute qu'il avait commise en brûlant les abbayes de Sainte Aldegonde et de Sainte-Waudru (2), rétablit celle de Liessies qu'il fit construire en entier, de concert avec Ade, sa femme, qui y termina ses jours.

(1) Vinchant, dans ses Annales du Hainaut, rapporte que les chanoines, pour justifier de leurs droits à cette revendication, tirèrent du tombeau de sainte Hiltrude le testament de cette sainte, gravé sur le plomb; mais que Wédric parvint à le leur soustraire et le brûla.

(2) Sans doute aussi en réparation de la spoliation exercée par Wédric-le-Barbu son père.

Thierry substitua des bénédictins aux chanoines et leur donna Féron et d'autres biens.

En 1115, Barthélémy, évêque de Laon, en consacra l'église, et au XIIIe siècle Thomas de Walcourt l'enrichit de beaucoup de reliques qu'il avait rapportées de Constantinople. En 1118, Agnès, épouse de Goswin d'Avesnes, fit faire une châsse d'argent pour y renfermer le corps de sainte Hiltrude, et fit bâtir deux chapelles.

En 1125, Ebles, sieur de Gozelies, fonda le prieuré de Saint-Michel du Sars-les-Moines, et en 1162 Guillaume de Dompierre jeta les fondemens de celui qui porte son nom.

Le relâchement s'étant ensuite introduit à Liessies, Louis de Blois, élu abbé en 1530, s'appliqua à établir une stricte réforme dans sa maison et y parvint malgré quelques obstacles. L'an 1545, le pape Paul III approuva cette réforme de la règle Saint Benoit; elle prescrivait un silence rigoureux, de même que l'obéissance et la retraite.

Les étrangers n'entraient point dans l'intérieur du cloître, ni les femmes dans l'église.

Louis de Blois mourut en 1566 et a laissé plusieurs ouvrages de piété. Cet ecclésiastique était issu d'une maison illustre et avait été élevé avec l'empereur Charles-Quint. Il refusa l'évêché de Cambrai que ce prince voulut lui donner.

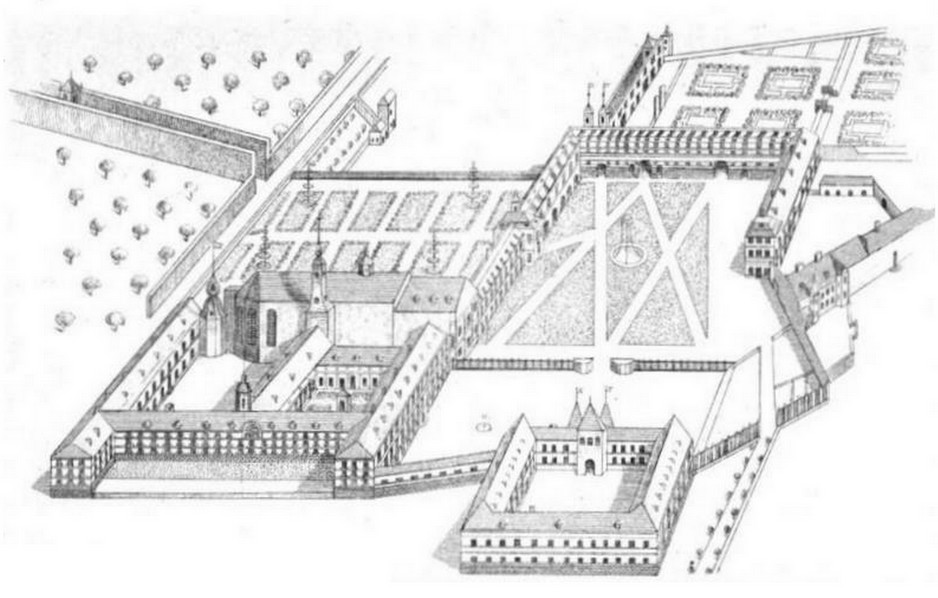

La maison religieuse de Liessies, par les diverses donations qu'elle reçut, et qui augmentèrent considérablement son importance, devint une des plus belles et des plus riches abbayes des Pays-Bas. Elle était surtout remarquable par l'étendue et la beauté de ses édifices, de ses jardins et des eaux qui l'avoisinaient. Lorsqu'elle fut supprimée à l'époque de la révolution, ses revenus s'élevaient à plus de 500,000 francs.

L'église de cette abbaye, qui existe encore, est fort belle ; elle a été rebâtie en dernier lieu par Louis de Blois; on y admire quatre colonnes en marbre que Louis XIV avait destinées au château de Versailles.

Le quartier des Hôtes, construit au XIIIè siècle par l'abbé Maurice de Rumigny, était aussi d'une grande beauté; il était très-spacieux et enrichi partout d'ornemens de marbre. Il se composait de quatre bâtimens formant carré. L'un d'eux était habité par l'abbé; les autres étaient destinés au logement de l'archevêque de Cambrai, de l'intendant de la province et des étrangers.

L'abbaye de Liessies a été vendue par l'état et est aujourd'hui démolie en grande partie. Il n'en reste plus que les bâtimens de la basse-cour et les débris du quartier de l'abbé. Cette dernière partie de l'édifice a été louée par le propriétaire, en 1815, pour le casernement des troupes russes.

En 1249, Hugues, abbé de Liessies, et Jean, abbé de Bonne Espérance, furent chargés de faire publier la bulle du pape relative aux informations sur la naissance de Jean et Bauduin d'Avesnes.

Par lettres de l'an 1327 ( la nuit de la Trinité), Guillaume, comte de Hainaut, abandonna au comte de Blois et à ses successeurs, seigneurs d'Avesnes, la garde de l'abbaye de Liessies.

En 1556, le corps de St.-Etton, qui reposait dans l'église de Dompierre, fut transféré à Liessies, en vertu d'une bulle du pape Paul IV. Nous avons dit, dans l'Annuaire de 1836, comment les habitans de Dompierre étaient allés le reprendre en 1789.

L'abbaye de Liessies possédait, en outre, un fragment du bras de saint Algis et un os de la mâchoire de saint Otbod, qui lui avait été donné, en 1648, par Philibert de Brichanteau, évêque de Laon.

Le 6 février 1651, Liessies fut ravagé par le général Rose, commandant des troupes allemandes au service de France, pendant la guerre de la Fronde.

Ce village dépendait autrefois de la prévôté de Maubeuge.

Liessies avait, en 1803, 808 habitans; il en a aujourd'hui 1113.

Sa surface territoriale se compose de 1732 hectares, dont 204 en terres à labour, 300 en prés, 91 en bois, 16 en canal, 13 en terrains incultes, 4 en fonds d'habitations, 33 en routes et chemins, 6 en ruisseaux, et 1065 en forêt royale.

Hameaux et lieux dits : Le Quartier de l'Abbaye. Le Parc. Beausart. Les Brémonts. Les Aisements. Le Terne de Solre. La Rue d'En-Haut. Croix. Le Château de la Motte. Le Calvaire. La Quersinière. Le Moulin. Le Bois l'Abbé. La Chatenière. Les Bruilles.

Le chevet.

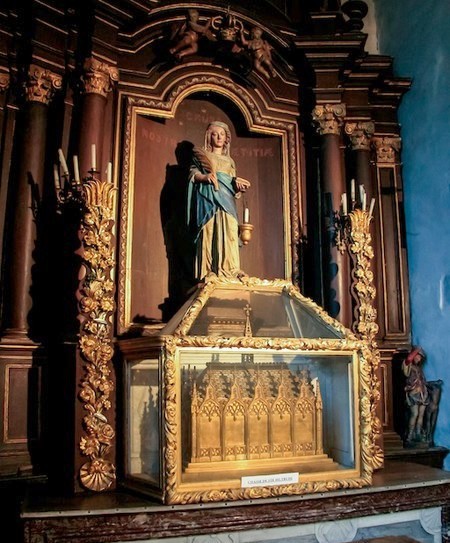

Châsse de Ste Hiltrude.

Sainte Hiltrude.

Buste en bois.

Niche sur la façade l'église.

Fauteuil du célébrant.

Le clocher et son carillon extérieur.

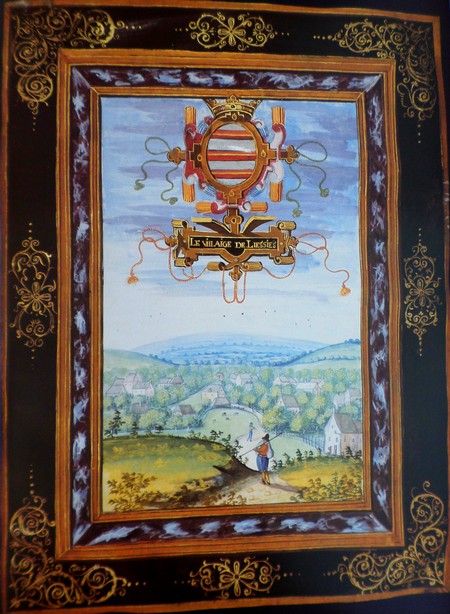

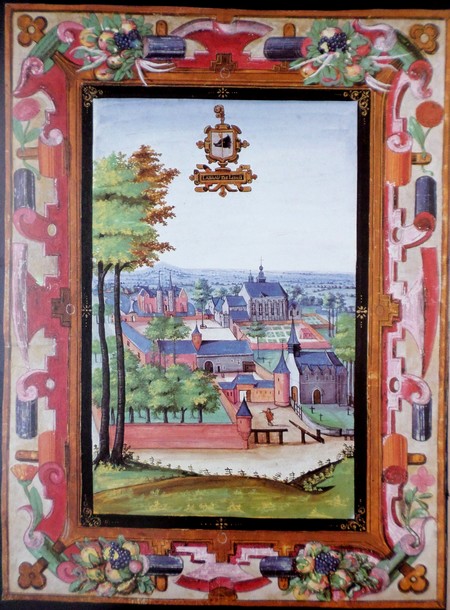

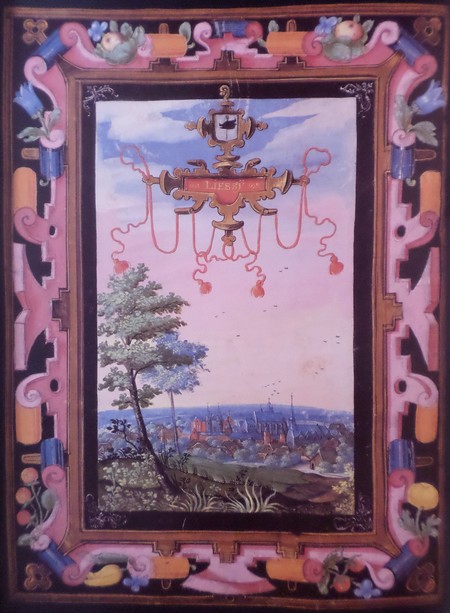

Liessies sur les albums de Croÿ.

Voir en grand format

En cartouche : "Le villaige de Liessies".

Voir en grand format

Cartouche : "Labbaÿ de Liessï"

Voir en grand format

En cartouche : "Liessÿ"

Voir en grand format

L'église St Jean et Ste Hiltrude à Liessies.

L'église St Jean et Ste Hiltrude de Liessies est du XVIème siècle.

La façade comporte deux tours qui font corps avec elle, comme dans certaines églises fortifiées de Thiérache. Il faut toujours se rappeler que les guerres étaient nombreuses en Hainaut, et que les habitants des villages se réfugiaient dans les églises pour se mettre à l'abri, quand des bandes armées étaient signalées. Par leurs meurtrières, les deux tours de la façade permettaient aussi de défendre l'entrée de l'abbaye. Au portail, une statue du Vénérable Louis de Blois, abbé de Liessies, avec la devise des moines : Servite Domino in Laetitia. On remarquera que l'église ne possède qu'un tout petit clocher. Les moines n'eussent pas toléré que l'église du village eût un clocher plus élevé que celui de leur orgueilleuse abbatiale. L'église est bâtie contre le monastère, comme pour implorer sa protection. Tout autour se trouvait le cimetière. On y a inhumé au siècle dernier les restes de corps qui ont été retrouvés dans l'enclos de l'abbaye, protégés par des cercueils de plomb. On croit que ce sont les restes de Wédric le Barbu, de Thierry, et de sa femme Ade, dont les tresses de cheveux étaient admirablement conservées. Le promeneur qui traverse l'emplacement du cimetière foule ainsi les cendres des premiers seigneurs d'Avesnes. Un calvaire est adossé au chevet de l'église. Il est du XVIème.

A l'intérieur se trouve une croix byzantine. Selon la tradition, cette croix aurait été rapportée par un moine qui avait suivi la seconde croisade. Elle est en cuivre doré, ornée de pierres précieuses et d'émaux champlevés, et paraît être du milieu du Xlle siècle : elle est d'une valeur inestimable. On y voit figurer, outre les quatre évangélistes représentés par leurs animaux symboliques, des citations de l'écriture qui servent de preuve à l'histoire du Christ. Les savants ont disserté longuement sur cette oeuvre. D'après eux, la croix aurait été faite sur les ordres de Suger, abbé de Saint-Denis, qui gouverna la France en l'absence du roi parti pour la croisade. Les artistes qui l'ont façonnée auraient été des orfèvres lotharingiens : ils auraient travaillé au nombre de 7 pendant 2 ans. Si elle ne provient pas des croisades, il est cependant hors de doute qu'elle a subi l'influence byzantine.

Les Empereurs d'Allemagne et les émailleurs lotharingiens avaient des rapports étroits avec Constantinople : et cela expliquerait le style qui fut donné à cette croix commandée par Suger. La croix n'a plus son support, qui était tout aussi remarquable, et qui, croit-on, se trouve aujourd'hui au Musée de Saint-Omer. Elle est le souvenir le plus précieux que conserve l'église de Liessies .

De chaque côté du choeur, deux bustes de marbre : sainte Hiltrude couronnée de roses et Gontrad, son frère. Dans l'abbatiale édifiée par l'abbé Antoine de Winghe dans les premières années du XVIlème siècle, se trouvaient deux statues de marbre de sainte Hiltrude et saint Gontrad, plus grandes que nature. Un siècle plus tard, on s'aperçut que ces statues étaient trop grandes pour être belles et on les réduisit à deux bustes que l'on voit encore de chaque côté de l'autel dans le tableau qui représente le choeur de l'abbatiale. l'artiste, qui a beaucoup étudié l'antiquité, et qui a donné à Gontrad le costume d'un centurion, n'était pas un moine. C'est presque de la sculpture profane.

Statues de bois : elles sont toutes d'un art populaire, mais sont singulièrement expressives. La voûte en bardeaux, avec le calvaire qui la termine du côté du choeur. L'ensemble est du XVIème. Les noms de saints qui décorent les murs de la nef sont ceux dont les reliques étaient au monastère, et dont les chapelles marquaient les entrées du village : saint Etton, saint Lambert, sainte Hiltrude, saint Thomas de Cantorbury, saint Benoît, saint Dodon, le saint ermite de Moustiers-en-Fagne. La chaire, finement sculptée, est du XVIllème siècle. Dans le choeur, fauteuil avec son scabellum, bois tourné (XVIlème). Prie-Dieu, bois sculpté, début du XVlème. Autel de sainte Hiltrude, à gauche, où la sainte est représentée, tenant d'une main le testament par lequel elle lègue tous ses biens au monastère, de l'autre la lampe que les commentaires sacrés donnent aux vierges sages qui attendent dans la prière le Divin Epoux. Ses reliques sont conservées dans une châsse en bronze doré, ciselée au siècle dernier. Elle renferme un autre reliquaire qui fut mis en lieu sûr pendant la Révolution.

Gontrad, frère de sainte Hiltrude.

Les fonts baptismaux.

La chaire de vérité.

Christ en bois.

La voûte en brique et pierre bleue

Mécanisme de l'ancienne horloge (1696)

Louis de Blois.

La voûte en bardeaux.

Le chevet.

Monument aux morts de Liessies.

L'Helpe Majeure, à Liessies .

Le château de la Motte.

Niche St Etton. La statue, comme beaucoup d'autres,

a été mutilée pendant le Révolution. Le socle, n'est probablement pas d'origine.

N50.119296 E4.081328

Linteau en pierre bleue et niche situés à l'ancienne infirmerie. Voir l'inscription en grand format

Mairie de Liessies.

Salle des fêtes de Liessies.

La Forge de l'Abbaye du 18e siècle et sa tour avec toiture à 4 pans surmontée d'un campanile semblable à celui du château de la Motte.

Vanne du XVIIIe située au niveau du vieux barrage de

l'Étang de la Forge, à Liessies.

réalisées par les sculpteurs, Frédéric Thibault, Laurent Poggiale et Damien Mouello sur sur le thème de la faune locale.

Le château de la Motte sur une carte postale ancienne.

La ferme de la Motte.

Le bocage près de la ferme de la Motte à Liessies.

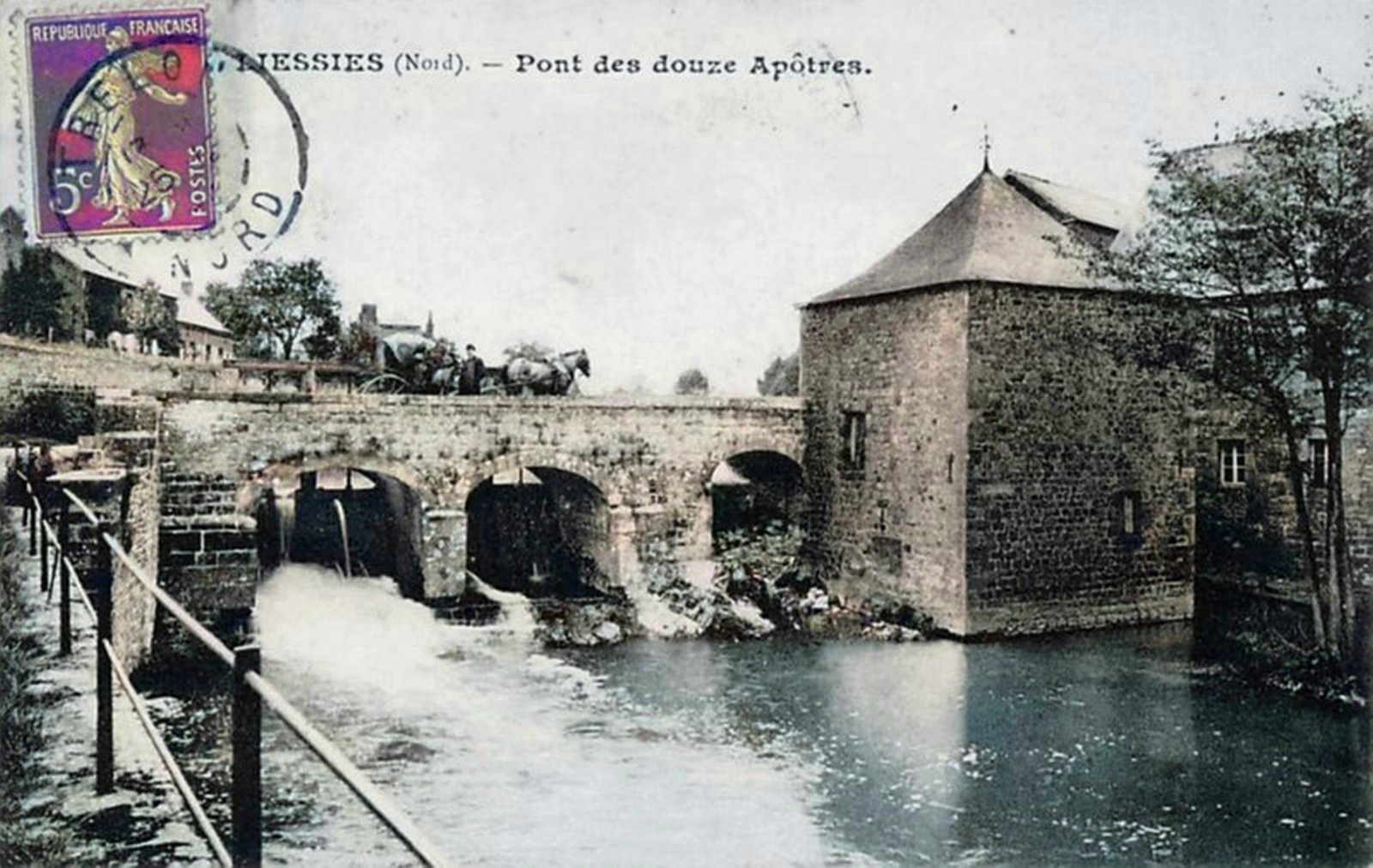

Ci-dessous, 3 cartes postales anciennes qui montrent les transformations du moulin.

Le Moulin de Liessies sur l'Helpe Majeure : Ancien moulin à eau datant du XVIIe siècle .

Le pont du moulin et les vannes coté réservoir.

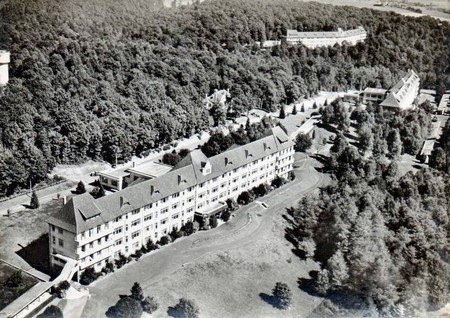

Vue aérienne du moulin de Liessies. Voir la photo en grand format.

Deux fontaines en brique et pierre bleue chez un particulier

Rue Roger Salengro.

Oratoire de 2013 dédié à la Vierge Marie.

Dans un jardin, rue de l'Helpe. N50.120961 E4.079916

Oratoire de 1756 dédié à N.D Auxiliatrice.

Rue des Beaux Sarts

N50.130113 E4.074111

Oratoire en brique situé rue Clémenceau.

N50.116121 E4.080990

Chapelle St.Thomas de Cantorbery (1740)

Rue des Beaux Monts /

Chemin des Wattinettes. N50.124987 E4.084543

Chapelle de 1739 dédiée à St Etton, La croix de Trélon.

N50.111967 E4.084665

Chapelle de 1746 dédiée à St Roch,

rue du Maréchal Foch

N50.114509 E4.083292

Oratoire dédié à ND du Rosaire, Rue Sainte-Hiltrude

N50.116003 E4.083863

Hôpital départemental de Felleries - Liessies.

1927 : C’est pour répondre à une obligation de la loi Honorat sur le traitement de la tuberculose que le Département du Nord décide de construire un Sanatorium à Felleries. Un timbre Antituberculeux fait l’objet d’une campagne afin d’obtenir des fonds pour lutter contre la maladie de la tuberculose en ouvrant de nouveaux Sanatoriums et en recherchant des traitements.

1929 : Les plans du sanatorium ont été dressés par M.Gaillard, architecte départemental. L’établissement est un des plus vastes de France puisqu’il a été construit dans un parc d’une superficie de 98 hectares.

1931 : Construction du Sanatorium. Il comporte 3 corps de bâtiment : 2 pavillons (A et B) de 150 lits pour les hommes et un pavillon (C) de 20 lits pour les femmes.

Le bâtiment administratif

Vestige de l'abbaye de Liessies

rue Roger Salengro.

N50.118298 E4.080037

Oratoire de 1785 dédié à N.D. de Walcourt.

Rue Roger Salengro

N50.119891 E4.077826

Chapelle Ste Hiltrude - 1739.

rue Clémenceau / la Passe Gotte.

N50.113859 E4.071104

Chapelle de 1740 dédiée à St.Lambert.

Rue des Beaux Monts.

N50.122832 E4.080812

Calvaire situé près de l'église.

Calvaire du XVIII en pierre bleue, La croix de Trélon.

N50.109976 E4.085745

Chapelle de l'Immaculée Conception.

En très mauvais état, elle mériterait d'être restaurée.

Rue de la Motte. N50.112453 E4.073832

Chapelle de 1850 dédiée à Ste Philomène,

rue des Beaux Monts.

N50.125481 E4.085947

L'étang

Le pavillon B

1933

: Début de l’ouverture du premier pavillon, celui des femmes. Les cuisines ont fait l’objet d’une attention spéciale, elles étaient des plus modernes à l’époque puisqu’elles fonctionnaient à l’électricité.

1940 : Le Sanatorium a été occupé par les troupes allemandes pendant 5 mois.

1953 : Construction d’un nouveau pavillon destiné au logement du personnel. Celui-ci comprend une salle de spectacle attenante au pavillon du personnel.

1970 : Après avoir assumé pendant de longues années sa vocation d’établissement de cure, le Sanatorium est converti en hôpital de type classique, en raison de la récession de la tuberculose.

Musée de l'hôpital

L'étang des Apôtres dans le Parc de l'Abbaye à Liessies.

La forge de l'abbaye à Liessies et l'étang du même nom. Voir la photo en grand format.

L'abbaye de Liessies sur un tableau situé dans l'église (non daté)

Dessin de l'abbaye de Liessies (non daté)

Les anciennes écuries situées dans le Parc de l'Abbaye de Liessies.

Et pour en savoir plus sur l'Histoire de l'Abbaye.

Persée : Étude sur l'abbaye de Liessies, 1095-1147

La Voie Verte à Liessies

La Voie Verte de l'Avesnois (Sentier Emeraude), utilise sur environ 30km l’ancienne voie ferrée ouverte en 1885 qui reliait Maubeuge à Fourmies. Fermée aux voyageurs en 1969, et en 1976 aux marchandises, elle est encore occasionnellement utilisée pour le fret sur les tronçons Maubeuge-Ferrière-la-Grande et Trélon-Fourmies.

Pour en savoir plus sur le tracé de la Voie Verte, les points d'accès ou de sortie et les curiosités des villages traversés,

suivre ce lien: Voie Verte de l'Avesnois

Ci-dessous le point d'entrée 21.

Faire connaître la page consacrée au village de Liessies via Facebook.

Source : Albums de Croÿ Tome IX, Comté de Hainaut VI ; Tome II, Propriétés des Croÿ ; Tome IV, Comté de Hainaut I, Édition du Crédit Communal de Belgique.

Mickaël Tilmant, Jean Paul Berthe, Liliane Jouve, Elio Congiu, Pascal Méresse, Gérald Lebel,

Corinne Barant et Christian Pavot ont contribué à la réalisation de cette page.

| Page de présentation | Répertoire des 150 communes | Les petits + de l'Avesnois | Formulaire de contact |

|

Le

musée des Bois Jolis à

Felleries Le lac du ValJoly à Eppe Sauvage et Willies |