Code postal : 59330

Nb d'habitants en 2021 : 1024

Superficie : 12,76 km2

Mairie de Beaufort : 25, rue Aristide Briand

Horaires d'ouverture :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h

Mercredi de 12h à 16h.

Tél : 03 27 67 86 02

Fax : 03 27 63 50 80

Mail : mairie.beaufort@wanadoo.fr

Site de la Mairie : http://mairie-beaufort.fr

Localisation sur carte du patrimoine de Beaufort : Ici

Beaufort, le village, Histoire et patrimoine.

Source Gallica, Bulletin de la Commission historique du département du Nord - 1866, et annuaire statistique du département du Nord - 1836 (textes numérisés)

Beaufort, noms anciens : Beaufort, 1133, Tit. de Saint-Aubert. Le Carp. Pr. II, 82. - Kiviniis, 1173 , Chron. de Gisl. 85. - Bovinies, Delwarte, III, 21. - Bouvignies, l'abb. Hossart, Hist. du Hainaut, 281. - Belfort, 1184, chron. de Gisl., 138. - Beaufort, 1186, J. de G., ann. du Hain., XII, 339. - Beaufort, 1273, 1er cart. du Hainaut, pièce 363. -Biaufort, 1286, cart. de l'abb. d'Alne. - Biauffort, manusc. de la bib. de Valenciennes.

Monuments : Ruines présentant encore un massif de maçonnerie d'au moins six mètres d'élévation, de la tour construite, en 1173, par Bauduin V, comte de Hainaut, pour défendre ses terres contre les incursions de Jacques, seigneur d'Avesnes. Forteresse, connue dans le pays sous le nom de tour des Sarrazins.

On a trouvé, près de la tour de Beaufort, des médailles romaines, et dans la partie défrichée du bois de ce nom, des monnaies appartenant aux règnes de Philippe II, roi d'Espagne, et de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne.

On ignore la date de la construction de l'église; un des vitraux porte la date de 1440. Elle doit avoir été restaurée vers 1500; en 1700, le clocher et le corps principal de l'édifice ont été remis à neuf.

Faits historiques : En 1173, le comte de Hainaut, Bauduin V, fit élever, en cet endroit, une forte tour qui fut vainement attaquée par son turbulent vassal, Jacques d'Avesnes, en 1184.

En 1186, Beaufort formait, une paroisse du décanat de Maubeuge.

Des lettres de mars 1273, de Jean de Hainaut, fils aîné de feu Jean d'Avesnes, font connaître que par accord fait entre son père et Bauduin d'Avesnes, seigneur de Beaumont, son oncle, il a été convenu que Bauduin et ses hoirs devaient avoir pour leur part, entr'autres biens, la ville de Beaufort, ainsi que les bois de Maubeuge, que la comtesse de Flandre, Marguerite, son aïeule, possédait avec l'abbesse de Maubeuge.

Pour terminer toutes les difficultés qui existaient entr'eux, Jean, comte de Hainaut, et Henri, comte de Luxembourg, signèrent le 3 septembre 1304, à la demande du roi Philippe, une convention par suite de laquelle le comte de Luxembourg renonça, en faveur du comte de Hainaut, à ses prétentions sur les terres de Beaufort, moyennant une rente perpétuelle de 2200 livres tournois que le comte de Hainaut lui assigna sur les terres, ville et châtellenie de Raismes.

Dans des lettres du 19 mai 1305, passées à Chauny, entre Charles, fils du roi de France, comte de Valois, et Guillaume, comte de Hainaut, contenant les stipulations du mariage de ce dernier avec Jeanne, fille aînée de Charles, Jean de Beaufort, avec plusieurs autres seigneurs, est désigné comme caution du comte de Hainaut, chargé de se rendre à Paris, et d'y rester jusqu'à ce que les promesses dudit comte aient été exécutées.

Le mercredi après la Toussaint (1336), Jean de Hainaut, sire de Beaumont, se déshérite de la terre de Beaufort et autres, en faveur de Jeanne, sa fille, pour former la dot de 2000 livres de rente qu'il lui avait promise.

Un chirographe du 6 mars 1302 constate la vente faite par Mathieu de Warigni à Jean de Beaufort, pour et au nom du comte de Hainaut, de quatorze muids de terre labourable en deux pièces,

situées entre Aunoy et Présiel, tenues du seigneur de Prouvy, à charge de 2 sols de cens annuel.

Au XVIIe siècle, elle dépendait encore de la prévôté de Beaumont.

Le village de Beaufort fut cédé à la France par échange, en vertu d'un traité signé à Lille le 3 décembre 1699.

Il fut alors compris dans la prévôté de Maubeuge. Beaufort a une population de 861 habitans, dont 120 indigens et 4 mendians.

Le territoire de Beaufort a une superficie de 1257 hectares, dont 985 en terres labourables, 203 en prés, 7 en terrains plantés, 16 en bois, 1 en landes, marais, 5 en superficie de propriétés bâties, 38 en routes, chemins , et 2 en rivières et ruisseaux.

Sa culture ordinaire consiste en froment, épeautre, scourgeon, seigle, avoine et pommes de terre. Sa culture principale est le froment. Sa seule industrie est l'agriculture. On trouve à Beaufort une brasserie, une briqueterie et un four à chaux.

Hameaux et lieux dits : Ropsies, anciennement Roblechies, 1133, Tit. de Saint-Aubert. Le Carp. Pr. II, 82, qui formait, au XIIe siècle, un fief particulier. La Cense de l'Hôpital.

Le chevet.

La nef

Sainte Marie.

La chaire de vérité en chêne.

La cuve est soutenue par quatre pélicans posés chacun sur un boule. Abat-voix sommé de deux anges entourant le cartouche date. Chaque panneau de la cuve est décoré de bas-relief. La date 1699 est incertaine. Chaire restaurée en 1972 et en 1993 par Binet. Elle a été démontée et remontée.

Les panneaux sont remarquablement travaillés.

Les fonts baptismaux

Le bénitier

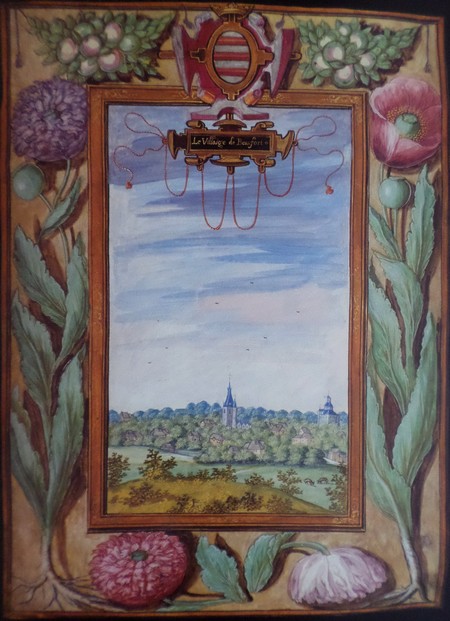

Beaufort sur les albums de Croÿ.

En cartouche : "Le Villaige de Beaufort".

Voir en grand format

L'église de l'Assomption à Beaufort.

Autel St Liévin

Saint Liévin.

Autel Ste Marie.

Tribune d'orgues

Le socle de la chaire.

Le tabernacle.

La place sur une ancienne carte postale, le kiosque était à quelques mètres de l'emplacement actuel.

L'immeuble de gauche a depuis été très fortement modifié pour devenir la salle des fêtes.

La maison située en fond d'image existe toujours.

L'actuelle mairie se trouve face à l'église.

Monument aux Morts de Beaufort.

Réalisé par M. Jouniaux Victor.

L'entrée de la ferme de l'Hôpital. (1844)

Calvaire, rue d'Avesnes. N50.212495 E3.962484

Auparavant le calvaire était une simple croix dont les propriétaires étaient à ce moment-là Emile Bolvin et son épouse Victorine Carlier. En 1858, la famille Trampont-Bidorez en est devenue propriétaire et a fait construire l’actuel calvaire. Il a appartenu par la suite à la famille Masure et depuis quelques années à M. et Mme Poirette.

La clé de voûte du calvaire datée 1855.

Chapelle Notre Dame de Bonsecours.

Rue Georges Clémenceau. N50.218963 E3.970755

Niche en brique et pierre bleue. Grand Rue.

N50.215143 E3.965446

Chapelle du Bourselot,

située rue d'Hautmont / rue Victor Hugo.

N50.219342 E3.963028

Cette chapelle a été édifiée à partir de 1674.

Elle doit son nom à Augustin Grégoire, habitant de la maison voisine, dont le surnom était

" le Bourselot ". Cette chapelle abrite une vierge à l’enfant couronnée. Les dédicaces N.D. de Consolation ainsi que N.D. de Grâce avec la date de 1749 y sont gravées ainsi que les noms Honorine Masson et Lucienne Labbé. Ces deux dernières avaient fait restaurer le bâtiment en 1831.

Oratoire situé dans une propriété privée

Ancienne RN2. N50.232397 E3.952013

La mairie de Beaufort.

Le Kiosque.

Le kiosque à danser date de la fin du 19e siècle. Il fut démonté vers 1960 lors du réaménagement de la place et prêté pendant une quarantaine d’années à la ville de Maubeuge qui l’installa dans le zoo. Lorsqu'il fut remisé suite aux transformations du parc zoologique, la commune le récupéra pour l'installer à sa place d’origine à quelques mètres près.

Chapelle dédiée à Ste Marie (1871). Rue de Damousies /

Chemin de Ropsies. N50.215107 E3.982391

ND de la Salette

RN2. N50.235887 E3.951341

Chapelle N.D. de la Route .

RN 2. N50.213189 E3.948905

Edifiée en 1959, c’est l’Abbé Lefèbvre qui l’a fait construire, pour remplacer celle qui a été détruite en 1918 pendant la guerre et qui était située dans la pâture Colson, chemin d’Eclaibes.

Oratoire dédié à ND de Délivrance, St Hubert, St Benoît.

Rue Jules Ferry (propriété privée).

N50.216056 E3.967508

Oratoire de 1831 dédié à St Nicolas.

Chemin de Wattignies. N50.214199 E3.971194

L'étang qui faisait sans doute également fonction d'abreuvoir.

L'étang était situé à l'emplacement du petit square où le monument aux Morts est installé.

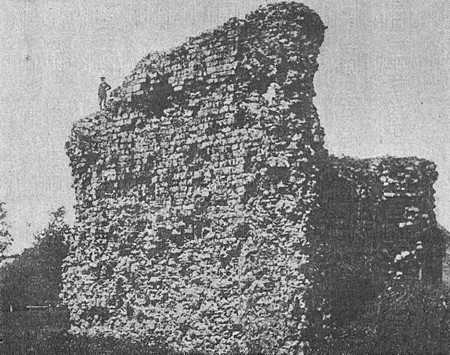

Tour féodale dite "Sarrasine". L'ouverture donne une idée de l'épaisseur des murs.

Cette tour est dans une propriété privée.

Au centre du village de Beaufort se situe un monument inscrit au titre des monuments historiques en 1988, la tour dite Sarrazine bâtie en 1173 par le comte du Hainaut, Baudouin V, pour lutter contre son vassal, Jacques d'Avesnes, et surveiller les routes reliant Etroeungt, Avesnes, Maubeuge et Mons.

C'était un donjon carré de 16 m.70 de côté garni aux angles de petits contreforts de 0.15 à 0.20 de saillies situé au Nord Est à 8 m du chemin de ronde.

Les murailles ont 2 m. 65 d'épaisseur. Entourés d'ouvrages en terre de 70 m les vestiges de ces retranchements sont assez apparents pour laisser constater un épaulement de 4 m. 50 de hauteur puis un petit bourrelet de 1 mètre protégeant un chemin de ronde de 5 m. de largeur auquel il est réuni par une plateforme.

En 1814 le donjon était encore debout il servit par la suite de carrière pour la construction et l'entretien de la route nationale. Les revêtement en marbre d'Eclaibes, furent employés par les habitants pour rebâtir leurs demeures.

La façade Est

Cette ruine est encore importante par sa masse, il en reste la salle du rez-de-chaussée, la trace de l'escalier et un côté de la muraille du 1er étage. Dans les fouilles des terrains avoisinant la tour, on a trouvé des médailles romaines, des monnaies de Philippe II roi d'Espagne et de Charles le Téméraire duc de Bourgogne.

Le château est représenté à la fin du 16e siècle dans les Albums de Croy sous la forme d'une massive tour de plan carré située sur une motte. Il est aujourd'hui presque totalement ruiné.

Seule la façade sud n'est pas

recouverte par la végétation.

La tour vers 1930.

Mémoires de la Sté archéologique

de l'arrondissement d'Avesnes (1932)

La salle Socio-Culturelle de Beaufort.

Faire connaître la page consacrée au village de Beaufort via Facebook.

Sources : Mairie de Beaufort, Culture.gouv, Gallica

"Albums de Croÿ Tome I, Propriétés des Croÿ, Édition du Crédit Communal de Belgique"

Dominique Verclytte, Philippe Prouveur et Gérard Lemaire ont contribué à la réalisation de cette page.

| Page de présentation | Répertoire des 150 communes | Les petits + de l'Avesnois | Formulaire de contact |

|

Communes limitrophes: Louvroil Hautmont et le port de l'Abbaye Limont-Fontaine Eclaibes et son château Floursies et la fontaine Saint-Eloi Wattignies-la-Victoire Damousies Ferrière-la-Grande |