Code postal : 59550

Nb d'habitants en 2021 : 275

Superficie : 7,86 km2

Mairie de Beaurepaire : 1 lieu dit Les Hurettes

Horaires d'ouverture :

Lundi et Jeudi de 9h30 à 11h45

Mardi de 14h à 16h

le 2ème et le 4ème samedi de 10h à 12h

Tél : 03 27 77 90 77

Fax : 03 27 77 97 04

Mail : mairie-de-beaurepaire-sur-sambre@wanadoo.fr

Localisation du patrimoine de Beaurepaire / Sambre : Ici

Beaurepaire sur Sambre, le village, Histoire et patrimoine.

Source Gallica, Bulletin de la Commission historique du département du Nord - 1866, et annuaire statistique du département du Nord - 1836 (textes numérisés)

Beaurepaire sur Sambre, noms anciens : Beaurepaire, 1186, J. de Guise, XII, 339. - Biaurepaire, 1456, cart. de l'abb. de Maroilles.

Monuments : L'église date de 1676 et la cloche de 1785. Le château actuel a été construit en 1784.

Faits historiques : Beaurepaire formait en 1186, une paroisse du décanat d'Avesnes. Sa cure était à la collation de l'abbaye de Maroilles, qui jouissait de la grosse et de la même dîme sur tout le territoire.

Ce village faisait partie de la terre et pairie d'Avesnes, dont il fut éclissé, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, par le seigneur Nicolas, qui en forma un fief particulier en faveur de sa fille Ide, à l'occasion du mariage de cette demoiselle avec Guillaume III, châtelain de St.-Omer, membre de la famille de Fauquemberghe

Il est ensuite séparé de Prisches lors de la vente de celui-ci en 1247 au seigneur d'Avesnes. Dans le cartulaire de la Terre d'Avesnes (1247) est mentionné un moulin au lieu-dit du Baart, ainsi qu'une écluse.

Ce fief passa successivement dans les familles d'Halluin, d'Ongnies et de Lannoy.

Philippe IV, roi d'Espagne, l'érigea en comté, en 1622, en faveur de Maximilien d'Ongnies.

L'abbé et les religieux de Cysoing, dans un état qu'ils dressèrent le 18 décembre 1286, pour détailler au comte de Flandre les revenus de leur communauté, font figurer une cense à Beaurepaire, au revenu de 250 livres, et les moulins, bois et viviers de Beaurepaire, d'un produit de 24 livres.

La terre de Beaurepaire fut acquise en 1780, d'Ignace-Godefroy de Lannoy, par M. Antoine Mallet.

Avant la révolution, ce village faisait partie de la subdélégation d'Avesnes et était régi pour les mains fermes, par la coutume de Prisches ou du Vermandois.

Par suite d'un engagement qui eut lieu en 1793, entre les Français et les Autrichiens, quarante à cinquante maisons de Beaurepaire devinrent la proie des flammes.

La population de Beaurepaire est de 608 babitans, dont 84 indigens et 5 mendians.

La superficie totale de son territoire est de 778 hectares, dont 294 en terres labourables, 448 en prés, 5 en vergers, 7 en bois, 1 en mares et étangs, 4 en contenance des propriétés bâties, 17 en routes, chemins, et 2 en rivières et ruisseaux.

On cultive dans cette commune le froment, l'épeautre, l'avoine, les féveroles, les vesces et les pommes de terre. Sa culture principale est l'épeautre. Plusieurs habitans de Beaurepaire s'occupent à lisser le mérinos.

Le seul établissement industriel qu'il y ait dans le village est un moulin à blé.

Hameaux et lieux dits : La Haute-Rue. Les Viviers. Le Marais Vincent.

Les fonts baptismaux.

L'église Saint-Jean-Baptiste de Beaurepaire sur Sambre.

En raison de la présence de la frontière, l'église Saint-Jean-Baptiste a particulièrement souffert des guerres. A la suite de la paix d'Aix-la-Chapelle (1668), elle est reconstruite : la nef sud en 1673, la toiture du choeur et la façade ouest en 1683, le porche en 1743. Le village est presque entièrement brûlé en 1793 lors d'un engagement entre les Français et les Autrichiens.

S’en suit toute une série de travaux dont on trouve traces aux Archives Départementales du Nord : réparation du clocher en 1825, renouvellement d’une partie de la toiture en 1858, fourniture d’une cloche en 1867, travaux de pavage en 1882-1883, grosses réparations en 1892-1899, rétablissement de l’escalier du clocher en 1902, remplacement d’une cloche en 1922.

L'autel et le retable.

St Jean Baptiste

Pierre tombale sur le mur de l'église.

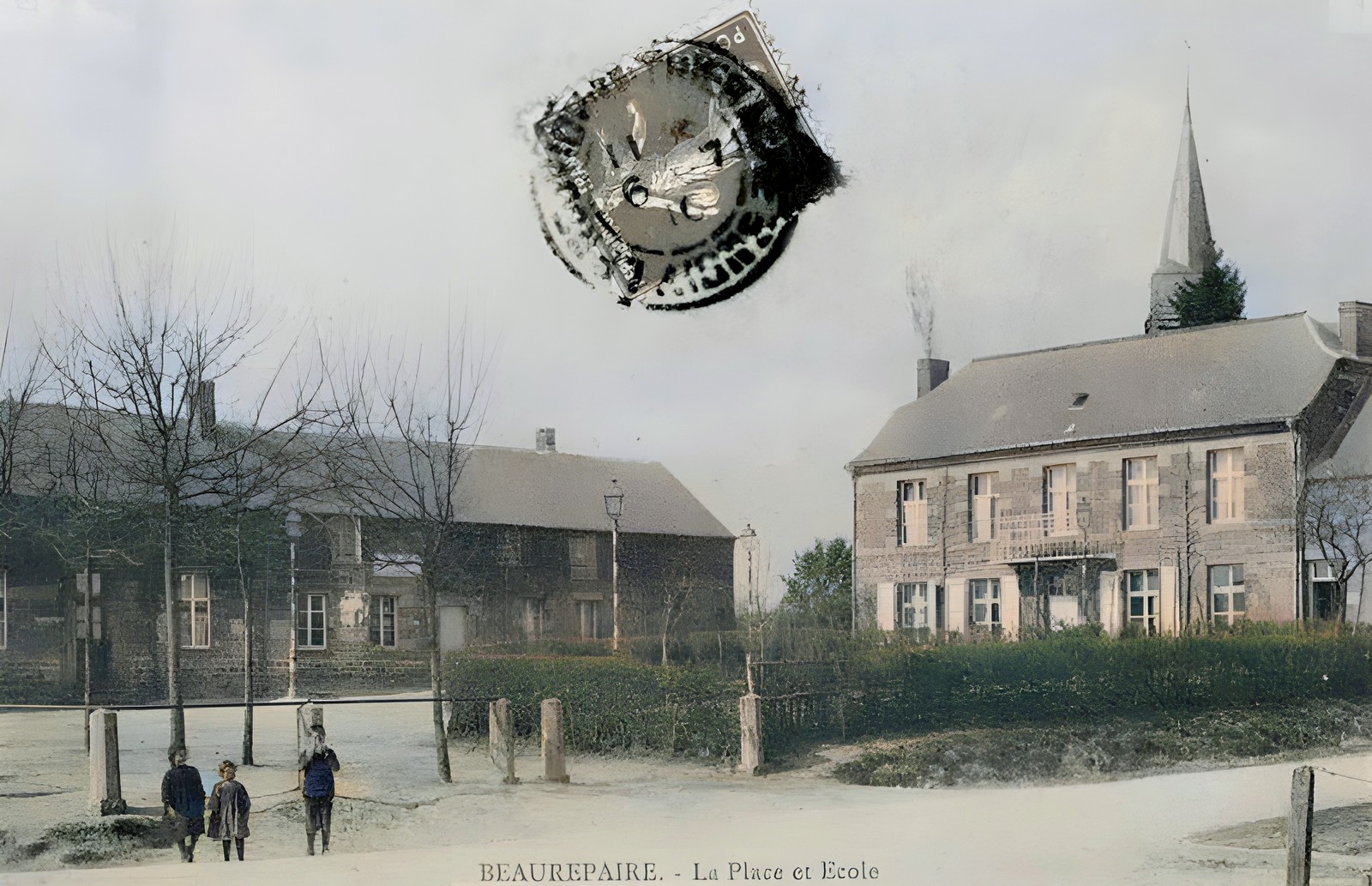

La place, l'école et la mairie sur une carte postale datée 1910.

Monument aux Morts.

Ce monument est exécuté par des marbriers de la région : Coulon - Lebrun du Nouvion en Thiérache. L’inauguration se déroule le 7 mai 1922, c’est "une belle journée très ensoleillée." note le journal l’Observateur. L’abbé Lacomblez bénit le monument en présence du sous-préfet Fernand Leroy et du député Léon Pasqual. Les harmonies du Nouvion et de Floyon accompagnent les festivités. Les enfants des écoles sont mis à contribution. Deux fillettes en tête du cortège portent des fleurs : l’une habillée en Alsacienne, l’autre en Lorraine. Les différentes associations des Anciens Combattants des cantons sont également présentes. Léon Leblond, président des Anciens Combattants de Beaurepaire, mutilé de guerre, est le premier à prendre la parole. Suivent les discours des différentes personnalités. Vient ensuite l’appel des morts : à chaque nom les élèves clament "Mort pour la France". Au total, ce sont 9 soldats morts pendant la guerre et un civil qui sont honorés. Le soir se termine par des concerts.

Oratoire de 1736 dédié à St Ghislain, rue des Hurettes.

La Mairie de Beaurepaire sur Sambre.

La fontaine - lavoir.

La Rivièrette.

Chapelle - calvaire, rue des Hurettes.

Oratoire de 1745 dédié à St Laurent et Ste Saturnine.

rue Haute Rue. N50.054084 E3.785628

Chapelle Niche. Chemin Le Gravier.

N50.055795 E3.802644

Oratoire de 1875 dédié à Ste Restitude et Ste Philomène.

Restaurée en 1957.

Sur la D124. N50.055925 E3.790382

Oratoire de 1724 dédié à Notre Dame de Lorette.

D116A / D124. N50.057516 E3.791965

Oratoire de 1878 dédié à ND de Lourdes et St Guislain

Situé Haie Catelaine. N50.042658 E3.813684

Oratoire dédié à la Vierge, St Joseph, Ste Apolline, St Pierre, St Ghislain, St Jean. Rue des Hurettes

N50.064562 E3.797150

Oratoire de 1861 dédié à ND des Affligés,

St Antoine de Padoue et Ste Face .

Route du Nouvion. N50.05209 E3.79818

Oratoire dédié à ND de Délivrance. Route du Nouvion.

N50.055509 E3.796509

Oratoire de 1895 dédié à Dieu, Ste Vierge, Ste Anne,

St Joseph et St Etton, rue des Hurettes.

N50.069918 E3.804602

Oratoire de 1810 dédié à ND de Liesse et à Ste Benoîte.

Rte de Prisches. N50.064424 E3.789690

Oratoire de 1909, St Antoine de Padoue, ND de Délivrance, de Bon Secours, des Affligés, Ste Face. Le Gravier. N50.054917 E3.802972

Oratoire dédié à ND de Bon Secours et Ste Restitute.

Route de Prisches. N50.067113 E3.782499

Oratoire de 1740 dédié à Dieu et St Humbert,

ruelle Delmotte. N50.068685 E3.790285

Oratoire de 1822 dédié à Dieu,

ND des Affligés et St Sylvestre.

Oratoire transféré à Villereau en août 2017.

Oratoire Ste Philomène, rue des Hurettes.

N50.074437 E3.808180

Grotte de Lourdes au Marais Vincent

N50.052526 E3.821047

Ci-contre: Médaillon dédié à la Vierge Marie.

L'inscription commence à s'effacer, mais on peut encore la déchiffrer : O MARIE CONCUE SANS PECHE PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS

Haute Rue. N50.055172 E3.788511

Belle restauration et mise en valeur du médaillon et de son socle.

La place sur une ancienne carte postale

Faire connaître la page consacrée au village de Beaurepaire sur Sambre via Facebook.

Source : www4b.ac-lille.fr

Sylvie Meunier et Gérard Lemaire ont contribué à la réalisation de cette page.

| Page de présentation | Répertoire des 150 communes | Les petits + de l'Avesnois | Formulaire de contact |

|

Communes limitrophes: Prisches Petit-Fayt Cartignies |